Louis Couperins Préludes non mesurés

Satztechnik – Notation – Aufführungspraxis

Jens Hamer

Exemplarische Notations- und Aufführungsvorschläge sowie Überlegungen zu einem möglichen improvisatorischen Zugang sollen zu einem verbesserten Verständnis von Louis Couperins Préludes non mesurés auch im Hinblick auf die künstlerische Praxis beitragen.

Eine Auseinandersetzung mit den Préludes non mesurés[1] Louis Couperins (~1626–1661) hat zumal im deutschsprachigen Raum bislang kaum stattgefunden. Ein Grund dafür mag sein, dass ihre Entstehung in die 50er Jahre des 17. Jahrhunderts[2] fällt, und damit in eine Zeit, die in unserer Wahrnehmung wenig präsent ist, weil ihr nach wie vor das Prädikat einer Übergangszeit oder eines Vorstadiums[3] anhaftet. Gleichwohl sind die kompositorischen Probleme, die im Fokus der Préludes stehen, höchst aktuell: Es geht um eine variable, agogisch differenzierte Gestaltung von Zeit bzw. Zeiteinheiten und die Frage einer ihr adäquaten Notation.

Notation

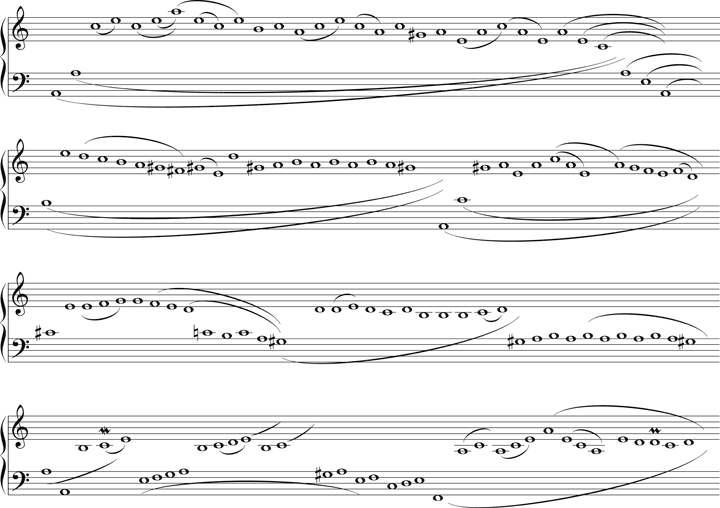

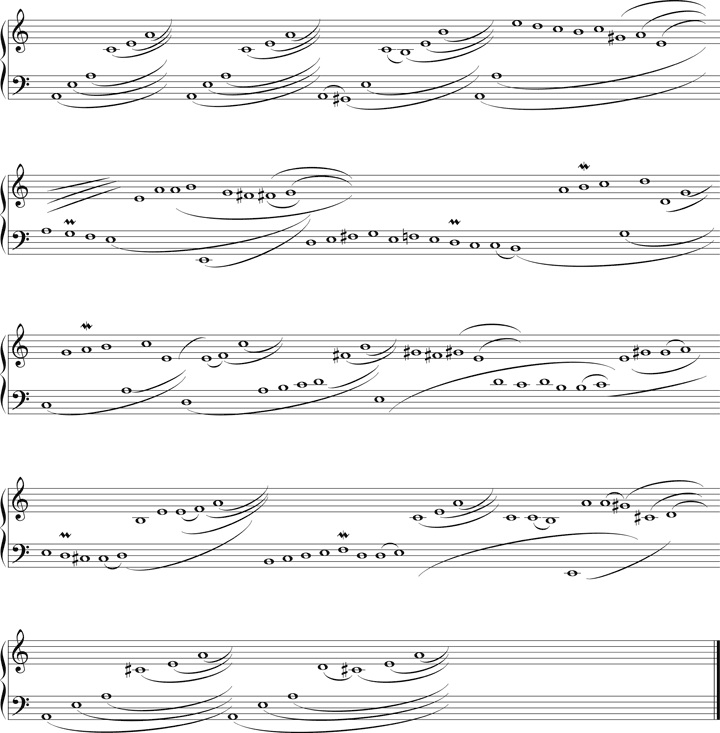

Beispiel 1: Louis Couperin, Prélude in d[4]

Die wesentlichen Elemente der ›non mesurée‹-Notation Couperins sind ›ganze Noten‹ und verschiedene Bögen bzw. Linien. Die ›Ganzen‹ fixieren im gewöhnlichen Notensystem die jeweils gewünschte Tonhöhe, geben aber keine Auskunft über ihre relative Dauer. Zumeist folgen Einzelnoten nacheinander, nur selten – wie hier gleich zu Beginn – ist ein direkter Zusammenklang notiert.

Bögen bzw. Linien unterschiedlicher Form verbinden zwei benachbarte Noten, fassen eine Gruppe aus mehreren Tönen zusammen, gehen von Einzeltönen aus und enden im leeren Raum oder beginnen irgendwo in einem System (zumeist demjenigen der linken Hand) und führen in Richtung des anderen Systems. Daneben zeigt Beispiel 1 noch einen der äußerst seltenen senkrechten Striche. Die Bögen[5] liefern dem Spieler zusätzliche Informationen und erfüllen Funktionen, die auch aus der gewöhnlichen Notationspraxis bekannt sind: Es kommen Halte-, Artikulations- und Phrasierungsbögen vor.

Der von einer Note ausgehende Haltebogen, französisch ›tenue‹[6], führt hier immer ins Leere, da die Anbindung einer Note gleicher Tonhöhe aufgrund der Eigenart der Notation nicht notwendig ist. Die ›tenue‹ kann für eine beliebig lange Dauer stehen und auch eine Note innerhalb einer Gruppe von Tönen zum Liegenbleiben veranlassen, also eine Art von ›Fingerpedal‹ hervorrufen. Als Artikulationsbögen (›liaisons d’articulation‹[7]), fungieren im obigen Beispiel wohl die vier Zweierbindungen vor dem ›Taktstrich‹.[8] Die häufigste Form eines Artikulationsbogens, der Legatobogen (›liaison‹), kommt auch für größere Gruppen von Noten vor und impliziert »oft noch zusätzlich, daß […] alle unter ihr stehenden Noten bis zum Ende des Zeichens ausgehalten«[9] werden. Als ›Phrasierungsbögen‹ (oder vielleicht besser: Gruppierungsbögen) sollen solche Bögen gelten, die Töne zu einer elementaren Einheit zusammenschließen, nämlich zu einem Akkord, einer Figur oder einem bestimmten Ornament. Da die Bildung einer akkordischen Einheit grundsätzlich mit dem Liegenlassen von Akkordtönen einhergeht, fällt ein Bogen zur Anzeige einer Akkordeinheit immer mit einem Haltebogen zusammen; die Bezeichnung ›tenue harmonique‹[10] erscheint für solche Bögen angemessen. Für die Benennung von Bögen, die Verzierungselemente zusammenfassen, eignet sich der neutrale Begriff ›courbes emboîtées‹.[11]

Allerdings ist es nicht immer möglich, die Funktion von Bögen eindeutig zu bestimmen. Dies liegt nicht nur daran, dass eine ganze Reihe von Bögen in den vorhandenen Quellen[12] nicht zweifelsfrei bestimmten Ausgangs- oder Endpunkten zugeordnet werden kann; auch die Entscheidung, ob es sich bei einem Bogen um eine ›tenue‹ oder eine ›liaison‹ (oder eben um eine ›liaison‹, die zusätzlich das Aushalten von Tönen impliziert) handelt, ist oft nicht mit Sicherheit zu treffen.

Die sehr sparsam eingesetzten senkrechten Striche kommen in drei verschiedenen Bedeutungen vor. Der ›Taktstrich‹[13] »scheint einen Akzent auf der oder den folgenden Note(n) zu verlangen«[14]; hierin gleicht er dem gewöhnlichen Taktstrich, der ebenfalls die direkt nachfolgende(n) Note(n) als Schwerpunkt(e) innerhalb des unmittelbaren Umfelds herausstellt. Andere Senkrechten sind genau über oder unter einer Note im jeweils gegenüberliegenden System angeordnet und scheinen einerseits als Betonungsstriche für die entsprechende Note zu fungieren, andererseits aber gelegentlich auch als ›barres d’intervention‹[15], die ein momentanes Innehalten der anderen Hand gebieten. Ein dritter Typ, der ›Simultanitätsstrich‹ (›barre de simultanéité‹[16]), verbindet genau untereinander notierte Töne miteinander zum Zeichen dafür, dass sie in der Tat gleichzeitig angeschlagen werden sollen und nicht zufällig untereinander stehen.

Überblick über die Préludes Louis Couperins

Auf formaler Ebene bilden vier der sechzehn in nur zwei verschiedenen Abschriften[17] überlieferten Préludes Couperins, nämlich die Nummern 1, 3, 6 und 12, eine eigene Gruppe, weil sie der ›non mesurée‹-Notation einen Abschnitt in gewöhnlicher Notation gegenüberstellen. Die drei erstgenannten integrieren nach dem Prinzip der französischen Ouvertürenform in ihrer Mitte eine ›echte‹ Fuge, das zwölfte Prélude besitzt einen lediglich mit Imitationen arbeitenden kontrastierenden Abschnitt nach Art der Toccaten Johann Jakob Frobergers.[18]

Was die Tonarten der Préludes betrifft, so stellt sich die Frage, welches Bezeichnungssystem der musikalischen Wirklichkeit am nächsten kommt. Die französische Musiktheorie der damaligen Zeit verfährt keineswegs einheitlich. So geht etwa Mignot De La Voye-Mignot[19] (1619–1684) dazu über, die plagalen Modi aus der Betrachtung auszuschließen und statt zwölf Modi nur sechs zu unterscheiden, deren Finales im System ohne Vorzeichnung die Töne des ›hexachordum naturale‹ und im System mit b-Vorzeichnung die des ›hexachordum molle‹ sind.[20]

Couperin beschränkt sich aber nicht auf das natürliche und transponierte System, sondern dringt auch in die Vorzeichenbereiche von zwei # und zwei b vor. Die im System mit zwei # notierten Préludes besitzen alle unterschiedliche Finales: Nr. 2 den Ton d, Nr. 8 a und Nr. 14 e. Das Prélude 15 mit Vorzeichnung von zwei b hat als Finalis c. Mit der Nomenklatur De La Voye-Mignots ließen sich diese vier Fälle nur beschreiben, wenn sie als weitere Transpositionen aufgefasst würden.[21]

Demgegenüber listet Guillaume-Gabriel Nivers im Kapitel »Des Modes ou Tons« seines Traité de la composition de musique[22] acht verschiedene Tonarten auf. In Nivers Übersicht stellt jeweils die erste Note die ›Finale‹, die zweite die ›Mediante‹ und die dritte die ›Dominante‹ dar. Anders als De La Voye-Mignot behält Nivers damit die Unterscheidung zwischen authentischen und plagalen Modi bei: Die ›äußeren‹ Noten markieren den jeweiligen Umfang eines ›Modes ou Tons‹:

Beispiel 2: Tonartenübersicht nach Nivers[23]

Nach Nivers’ eigener Beschreibung ersetzen die von ihm aufgeführten Töne die »zwölf antiken Modi«[24] auf folgende Weise: Der – laut Nivers – ›antike‹ 1. und 2. Modus gehen in den 5. Ton (ionisch) über, der 3. und 4. Modus in den 1. (dorisch), der 5. und 6. Modus werden zum 4. (phrygisch), der 7. und 8. zum 6. (lydisch), der 9. und 10. zum 8. (mixolydisch) und schließlich der 11. und 12. Modus zum 3. Ton (äolisch). Seinen 2. und 7. Ton erläutert Nivers nicht.

Zwar erscheint Nivers’ Neuordnung zunächst irritierend, doch erweist sich die ihr zugrunde liegende Systematik als durchaus nachvollziehbar: Erstens folgen auf vier mollare vier durale Töne. Zweitens sind einander immer zwei Töne mit unterschiedlichem Ambitus (authentisch bzw. plagal) gegenübergestellt, deren Finales im Quartabstand zueinander stehen.

Mit dem 7. Ton berücksichtigt Nivers ausdrücklich die in der Praxis vorkommende Vorzeichnung von zwei #. Unter den aus den alten Modi hergeleiteten Tönen fällt die Zuweisung des b zum (lydischen) 6. Ton auf, die der Praxis Rechnung trägt und ihn damit dem (ionischen) 5. Ton angleicht. Von diesem unterscheidet den 6. Ton sein plagaler Ambitus. Der 7. Ton hingegen ist eine Transposition des authentischen 5. Ton. Nivers’ 2. Ton mit Finalis g, der wie der 6. im b-System notiert ist, weist wiederum einen plagalen Ambitus auf und könnte demnach hypo-dorisch genannt werden. Plagale Umfänge haben auch der 3. (hypo-äolisch) und 8. Ton (hypo-mixolydisch). Bedeutsam ist jedoch, dass Nivers – mit Ausnahme des 4. Tons – stets als Mediante die Terz und als Dominante die Quinte über der Finalis angibt, Unterschiede zwischen authentischen und plagalen Tönen hinsichtlich ihrer melodischen Hauptstufen also nicht geltend macht.

Aber auch der Ambitus ist, zumindest im Bereich der Instrumentalmusik, wo Stimmen größeren und variablen Umfangs die Regel sind, kein verlässliches Kriterium der Tonart mehr. So kann Nivers seiner Unterscheidung zwischen authentischen und plagalen Tönen des Öfteren nicht mehr konsequent folgen und beschreibt in seinem Livre d’orgue (Bd. I, 1665; Bd. III, 1675) etwa den 2. Ton zusätzlich als Transposition des 1. Tons (womit er sich dann doch der Vereinheitlichung De La Voye-Mignots nähert). Auch liefern weder die Vorzeichnung noch die absolute Tonhöhe der Finalis eindeutige Hinweise auf die gemeinte Tonart. So fasst Nivers die Gruppe der Töne 5 bis 8 im Ergebnis zu einem duralen (Haupt-)Ton zusammen, indem er mal den 6. als Transposition des 5., mal den 8. als Transposition des 6. Tons beschreibt und sogar für eines seiner Préludes die Doppelbezeichnung 5. und 7. Ton vergibt, wodurch eine eigenständige Charakteristik des Mixolydischen entfällt Im mollaren Bereich bewahrt Nivers zwar die Differenzierung zwischen dorisch (1. und 2. Ton), äolisch (3. Ton) und phrygisch (4. Ton), doch ist auch hier die Tendenz unübersehbar, das Dorische durch einen konsequenten Gebrauch der kleinen Sexte über der Finalis dem Äolischen anzugleichen.

Prélude | Finalis | Tierce | Vorzeichnung | Ton nach Nivers |

1 | d | mineure |

| 1. |

2 | d | majeure | 2 # | 7. (5. transponiert) |

3 | g | mineure | b | 2. (1. transponiert) |

4 | g | mineure | b | 2. (1. transponiert) |

5 | g | mineure | b | 2. (1. transponiert) |

6 | a | mineure |

| 3. |

7 | a | mineure |

| 3. |

8 | a | majeure | 2 # | 8. transponiert (gemäß Vorzeichnung), ggf. aber auch 6. transponiert |

9 | c | majeure |

| 5. |

10 | c | majeure |

| 5. |

11 | c | majeure |

| 5. |

12 | f | majeure | b | 6. (5. transponiert) |

13 | f | majeure | b | 6. (5. transponiert) |

14 | e | mineure | 2 # | 1. transponiert |

15 | c | mineure | 2 b | 1. transponiert |

16 | g | majeure |

| 8. (gemäß Vorzeichnung), ggf. aber auch 6. transponiert |

Tabelle 1: Übersicht über die Tonarten der Préludes non mesurés Louis Couperins

Darüber hinaus ist natürlich entscheidend, welcher Tonartbegriff sich in den Préludes konkret niederschlägt: Welche Stufen folgen aufeinander, welche Kadenzorte werden in welcher Folge und Anzahl und auf welche Weise erreicht, welche Alterationen von Tönen spielen dabei eine Rolle?

Analyse eines Prélude

Beispiel 3: Louis Couperin, Prélude a l’imitation de Mr. Froberger, Beginn[25]

Ich wähle zur exemplarischen Analyse das neben dem ersten Prélude wohl interessanteste und umfangreichste Stück, das Prelude de M’ Couprin à l’imitation de Mr Froberger[26] aus. Der Fokus soll zunächst auf den ›non mesurés‹-Teilen liegen, die anschließend hinsichtlich ihrer Faktur und Klangsprache mit dem Mittelteil in gebundener Setzart verglichen werden. Die Analyse der Harmonik wird zeigen, welche Töne substanziell zur Akkordbildung beitragen und welche figurative Elemente darstellen.[27] Die Analyse kann im Übrigen auch dabei helfen, die Setzung der Bögen gerade in schwierigeren Fällen besser nachzuvollziehen.[28] Gleichzeitig lässt sich über die Zuordnung von Akkorden und Kadenzen zu unterschiedlichen tonalen Bereichen ein Modulationsverlauf beschreiben. Die harmonischen Verhältnisse bedingen nicht selten den metrischen Ablauf. Dissonanzhaltige Klänge implizieren beinahe immer Betonungen; ihre Auflösungen sind relativ unbetont. Auch verlangen bestimmte Modelle – allen voran Kadenzen – eine metrische Organisation mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Daraus ergibt sich, dass sich die harmonische Folge der ›freien‹ Teile durchaus ›eingepasst in ein Taktschema‹ darstellen lässt:

Beispiel 4: Louis Couperin, Prélude 6, 1. Teil, Harmonieauszug

Der Satz basiert auf vier Stimmen, die gelegentlich (zumeist aus klanglichen Gründen) um weitere ergänzt oder auch (in der Regel aus satztechnischen Gründen) in ihrer Anzahl reduziert werden. Die Stimmführung bewegt sich ungeachtet einer Reihe von ›Lizenzen‹ weitgehend im Rahmen der seinerzeit gängigen kontrapunktischen Regeln.[29] Die von Note zu Note weisenden Pfeile sollen in den jeweiligen Fällen die korrekten Weiterführungen verdeutlichen und aufzeigen, wie Töne in gedachter Weise durch den Satz ›wandern‹ und Stimmen sich kreuzen.

Der tonale Verlauf ist relativ ›bunt‹; während die Eröffnung dazu dient, »die Tonart festzulegen«[30], und der Schluss diese selbstverständlich wieder aufgreift (bei mollaren Tonarten regelmäßig mit picardischer Terz[31]), wird dazwischen eine große Vielfalt an tonalen Bereichen berührt oder, häufiger noch, lediglich angesteuert (Buchstaben in Klammern). Die ›natürlichen‹ Kadenzstufen werden um eine Vielzahl fremder oder entlehnter Kadenzen (›Cadences empruntées‹[32]) bereichert. Der harmonische Ablauf bzw. die Folge von Kadenzen wirkt zunächst einmal unvorhersehbar und ungeordnet.

Die wesentlichen drei Kadenztypen der zeitgenössischen französischen Theorie sind die ›Cadence parfaite‹, die ›Cadence imparfaite‹ und die ›Cadence rompue‹. Die ›Cadence parfaite‹ hat als entscheidende Merkmale die Führung der Bassstimme und einer Oberstimme in den Grundton[33] und lässt sich harmonisch als Stufenfolge V-I beschreiben. Da etwa bei Nivers die unterschiedlichen Möglichkeiten der Stimmführung des Basses zwar in Beispielen verdeutlicht werden, aber keine gesonderte Bezeichnung erhalten, wird im Folgenden ungeachtet des historischen und regionalen Abstands auf die entsprechenden Termini Johann Gottfried Walthers[34] zurückgegriffen, um die wenigen ›regulären‹ Kadenzen (umrahmte Buchstaben) begrifflich fassen zu können. Außerdem schien es mir geboten, die ›clausula in mi‹ als eigenständige Form zu berücksichtigen.

Auffällig ist, dass eine ›Cadence parfaite‹ mit Bassklausel (›clausula fundamentalis‹) tatsächlich nur am Schluss erscheint: Bei allen übrigen Kadenzen handelt es sich um jene imperfekten Formen, die Walther als ›clausula cantizans‹ oder ›tenorizans‹ bezeichnet. Dass die Außenstimmen auf der Ultima regelmäßig in Terzen (T. 7) oder Quinten (T. 17) münden, trägt zur imperfekten Wirkung der Kadenzen zusätzlich bei (die Kadenz nach G in Takt 23 bildet die einzige Ausnahme).[35] Vorhalte über der Ultima, wie in Takt 17 resultieren regelmäßig aus Klauselverschränkungen.

Die ›Cadence imparfaite‹ im Verständnis Nivers’[36] bedeutet ein Stehenbleiben auf der Penultima und damit einen nicht vollständigen, eben ›imperfekten‹ Vollzug der ›perfekten‹ Kadenz. Charles Masson dagegen bezeichnet alle Fälle, in denen die Außenstimmen auf der Ultima keine Oktave erreichen, als ›imperfekt‹.[37] Beide Perspektiven verweisen auf wesentliche Aspekte der ›Imperfektheit‹ kadenzieller Wendungen in den Préludes.

Das Ausfliehen von Kadenzen – namentlich in Gestalt der ›Cadence rompue‹ – ist dagegen für die Préludes geradezu konstitutiv, lenkt in neue, unerwartete Regionen und hält die Musik in einem stetigen Bewegungsfluss.[38] Die Möglichkeiten, eine begonnene Kadenz nicht zu ihrem ›natürlichen‹ Abschluss zu bringen, sind vielfältig. De La Voye-Mignot nennt nur die von der Klausel 5-1 abweichenden Bassstimmführungen 5-6 und 5-3, während Nivers einzig Beispiele für ein Ausbrechen der Oberstimme gibt. Couperin beschränkt sich bei weitem nicht auf diese Möglichkeiten. Ich gebe daher, ausgehend von Beispiel 4, eine Übersicht über die bei ihm zu findenden Verfahren der Kadenzflucht: Die Kadenzflucht kann auf der Ultima der Kadenz entweder im Bass oder in den Oberstimmen erfolgen. Wird die reguläre Bassstufe erreicht, so ist der Zielklang entweder gegenüber dem eigentlich zu erwartenden alteriert (T. 15) oder prägt eine andere Akkordstruktur über dem Basston aus (T. 13: Septakkord; T. 28: Sextakkord statt Grundakkord). In beiden Fällen verhält sich meist nur eine Stimme irregulär. Der Zielklang kann dabei entweder ein partieller Ruhepol (T. 28) sein oder, wie in der Mehrheit der Fälle, eine neue Penultima‹ darstellen (T. 13). In Takt 23 schließlich verweigert der Tenor einen regulären Schluss, der Zielklang selbst ist hier aber der erwartete Grundakkord.

Flieht der Bass aus, so sind die bei De La Voye-Mignot beschriebenen Weiterführungen schon allein deshalb selten, weil die Penultima des Basses oft nicht auf der 5. Stufe steht.[39] Häufiger verweigert der Bass den Schluss einer ›clausula cantizans‹ oder ›tenorizans‹ durch irreguläre Fortführung (z.B. in T. 30 und 31f.) und führt entweder in entfernte Regionen oder ergreift lediglich eine andere Stimme (z.B. in T. 14 bei ansonsten regulärem Akkord).[40]

Eine weitere Technik besteht in der Umfunktionierung einer Penultima durch den Wechsel der Bezifferung, so etwa in Takt 18 (der Basston e als 5. Stufe von a wird am Ende des Taktes zur 7. von F).

Die wichtigsten Stationen im Verlauf des ersten Teils, die durch eine ›Cadence parfaite‹ (bzw. – nach Masson – ›imparfaite‹) erreicht werden, sind neben der ›Finale‹ in Takt 7 und der ›Dominante‹ in Takt 9 erstaunlicherweise die IV. Stufe mit großer Terz[41] in Takt 17 und die VII. Stufe in Takt 23. Die ›Dominante‹ wird daneben noch zweimal kadenziell angesteuert; die als wichtiger Zielpunkt zu erwartende ›Mediante‹ wird auf regulärem Weg überhaupt nicht erreicht und erklingt nur ein einziges Mal als Grundakkord (T. 23). Zwei Stellen dringen in entlegenere Bereiche vor: In den Takten 25 und 26 lenken Diskant und Tenor (›clausula in mi‹) in Richtung Fis – allerdings über dem ›falschen‹ Basston H –, Takt 30 steuert eindeutig h an. Die übrigen ›entlehnten‹ Kadenzen nach d (oder D) und F bewegen sich im Rahmen der schon bei Parran beschriebenen; die darüber hinausgehende Kadenzierung zur VII. Stufe (also nach G) war gängige Praxis. Bei aller Destabilisierung der Tonart durch die Berührung entfernterer Stufen ist zu beobachten, dass nach einer gewissen Zeit immer wieder die Nähe zur ›note fondamentale‹[42] gesucht wird (T. 18–20, 27, 30f., 35). Aus dem Klauseltausch und dem Gebrauch kadenzieller Dissonanzenformeln resultiert eine große Vielfalt an Klanggestalten vor allem auf den jeweiligen Penultimae.[43] Ein weiteres kadenzielles Moment ist die ›altizierende‹ Bassführung mit der Stufenfolge 4-3 der späteren Oktavregel, etwa in Takt 29. Abgesehen von den erwähnten Kadenzformeln sind noch zwei besondere Modelle erwähnenswert: Das Prélude wird eröffnet mit einem Orgelpunkt, über dem der Tenor, verbunden mit einem Wechsel zum ›dominantischen‹ Klang, von der Oktave zur None und weiter zur Dezime fortschreitet. Ein weiteres Modell ist die in Takt 18 beginnende Sequenz mit chromatisch steigender Bassstimme (›passus duriusculus‹).

Der Vollständigkeit halber sei nun ein Harmonieauszug auch des dritten Teils desselben Prélude präsentiert.

Beispiel 5: Louis Couperin, Prélude 6, 3. Teil, Harmonieauszug

Die Summe der genannten Merkmale führt zu Schwierigkeiten, die harmonische Sprache Couperins in bekannte Kategorien einzuordnen. Davon zeugen etwa der Verortungsversuch der Harmonik durch James R. Anthony »in part in a pre-tonal shadow zone«[44] und die Beschreibung Arnfried Edlers im MGG, nach der sich die Préludes in der »Frühphase der Konstitution des modernen akkordischen Bewußtseins«[45] bewegen. Wichtiger als derartige Kategorisierungsversuche scheint es mir jedoch, die individuellen, prägenden Stilmerkmale der Préludes herauszuarbeiten.

Der Mittelteil des sechsten Prélude ist dreistimmig gehalten. Das Fugen-›Soggetto‹ repräsentiert mit seinen Hauptnoten klar den 3. Ton (nach Nivers) mit den drei zentralen Stufen ›Finale‹, ›Mediante‹ und ›Dominante‹. Die Imitationen erfolgen im Rahmen der üblichen Transpositionsmöglichkeiten, wobei die transponierten Einsätze in ›plagaler‹ Gestalt erscheinen. Auffällig ist hier zu Anfang das mit den ersten vier Einsätzen des Soggettos relativ lange Verweilen im Kadenzbereich der ›Finale‹ a.

Obwohl der Unterschied zwischen den Außenteilen und dem Mittelteil auf den ersten Blick kaum größer sein könnte[46], bestehen hinsichtlich der Tonartbehandlung große Gemeinsamkeiten: Die angesteuerten Kadenzziele sind ebenfalls vielfältig, liegen aber häufig näher am Ausgangs-Ton. Auch hier werden die meisten Kadenzen ausgeflohen, und wiederum ist die Dissonanz ein zentraler Bestandteil der Klangsprache.

Dass sich gerade in der gebundenen Setzart der Einfluss italienischer Musik besonders deutlich bemerkbar macht, zeigt sich unter anderem am häufigen Gebrauch der ›cadenza doppia‹.[47] Ausgeflohene ›doppia‹-Klauseln finden sich im Mittelteil des sechsten Prélude unter anderen in den Takten 25 (am Ende mit kleiner statt großer Terz), 26f. (Weiterführung der ›doppia‹-Tenorklausel in eine Sexte über dem Bass), 30f. (wie 25) und 35 (Pausieren der Bassstimme am Zielort im Sinne einer ›Ellipsis‹ bzw. nachträgliche Herbeiführung eines Quartsextklangs). Am Ende des Teils, in Takt 44, steht eine Form der ›doppia‹, bei der vor der Weiterführung in den Schlussklang die Septime eingeführt wird – allerdings nicht von der Oktave aus, wie in der entsprechenden ›doppia‹ am Ende des ersten Teils, sondern von der erhöhten Sexte kommend. Genau diese ›irreguläre‹ Einführung der Septime wird am Schluss des Prélude wiederaufgegriffen – dort sogar exponiert in der Oberstimme. Daraus resultiert eine imperfekte Terzlage des Schlussklangs. Damit ist die Funktion des Prélude als Vorspiel, auf das noch etwas folgen muss[48], eindeutig belegt, insofern die Finalkadenzen von Stücken Couperins[49] anderer Gattungen selbstverständlich in die perfekte Oktave münden.

Im gebundenen Satz spielen Sequenzen eine größere Rolle dort, wo in keiner Stimme das (vollständige) Soggetto erscheint. Die Synkopendissonanz[50] kommt nicht nur an diesen Stellen zu reger Anwendung. Weiterhin finden sich in größerem Umfang auch die von Bernhard als ›transitus‹ und ›quasi-transitus‹ bezeichneten Dissonanzenfiguren; Nivers fasst die entsprechenden Phänomene unter den Begriff ›La Supposition‹.[51] Begriffe für einen darüber hinausgehenden Dissonanzgebrauch hat die französische Theorie der Zeit allerdings nicht, und so scheint es naheliegend, in entsprechenden Fällen auf die Figuren Bernhards zu rekurrieren. Demnach sind sowohl in den Außenteilen als auch im Mittelteil Figuren anzutreffen, die Bernhard dem ›stylo luxuriante communi‹ oder gar dem ›stylo theatrali‹ zuordnet.

An dieser Stelle soll ein kurzer Blick auf die Ornamentik der Außenteile gerichtet werden. Vor dem Hintergrund der harmonischen Analyse lassen sich die figurativen Elemente erfassen.[52] Zunächst ist da natürlich eine Vielzahl verschiedener Arpeggien ohne und mit akkordfremden Tönen: Von einfacher Aufwärtsbrechung bis hin zu einer solch klangvollen ›Kaskade‹ wie am Anfang von Prélude Nr. 6. Manche Akkorde entstehen allerdings auch dadurch, dass Töne einer – vermutlich als solche gedachten – melodischen Linie ›pedalisiert‹ werden.[53]

Es findet sich des Weiteren eine Reihe von ›Variatio‹-Figuren. Es gibt Läufe (›tirate‹), die ab- oder aufwärts führen, eventuell als »Bewegungszüge, die verschiedene Stimmlagen durchstreichen«.[54] Es kommen auch gebrochene Passagen vor, die etwa gerne mit der bei Bernhard so bezeichneten ›quaesitione notae‹ arbeiten.[55] Es gibt außerdem verschiedene Arten von Trillern, die in der Abfolge der Töne entsprechend genau ausnotiert sind, daneben Repetitionsfiguren sowie weitere ›agréments‹, die als ›port de voix‹, Schleifer oder ›coulé‹ eingeordnet werden können, was allerdings aufgrund des Fehlens einer in dieser Hinsicht präzisen Notation teilweise spekulativ bleiben muss.

Zu »textural breaks«[56] kommt es gelegentlich durch plötzliche Lagenwechsel. Neben der form- bzw. abschnittbildenden Kraft der Harmonik, die jedoch nicht immer voll zum Tragen kommt, sind gerade solche und andere strukturelle Veränderungen wichtige Faktoren für eine eventuelle Untergliederung. Zur Ausschmückung gehört schließlich auch, dass manche, meist kurze Elemente melodischer oder ornamentaler Art nicht nur einmalig verwendet werden, sondern imitatorisch in anderen Stimmen wiederkehren.[57]

Zum Verständnis der Notation

Warum diese Art von Notation? – Die Beantwortung dieser Frage hängt eng mit der Interpretation der Préludes zusammen. Unter der Voraussetzung, dass die Harmonik einen erheblichen Einfluss auf die Metrik besitzt[58], scheint es zunächst, als sei die Musik gar nicht so ›taktlos‹, wie die Notation suggeriert. Tatsächlich liegt es nahe, auf der Grundlage des harmonischen Gangs den Préludes einen alla breve- bzw. zumindest einen geraden Takt als übergeordnetes Zeitmaß zu unterstellen: »Duple metre is more neutral from an accentual standpoint and is therefore more suited to the figural and harmonic development characteristic of the prelude.«[59] Zwei Stücke aus MS Paignon, jeweils mit alla breve-Vorschrift, stützen diese Annahme: Ein anonymes Prélude, das von der konventionellen in eine ›non mesurée‹-Notation wechselt[60], und das Prelude de Monsieur de la Barre[61]. Nimmt man die alla-breve Vorschrift in letzterem beim Wort, so verlangt die unkonventionelle, extrem unterschiedliche Taktlängen suggerierende Notation innerhalb der durchgängig gesetzten Taktstriche nach einer mehr oder weniger taktgemäßen ›Übersetzung‹ aller verwendeten Notenwerte von der Ganzen bis zur Sechzehntel (inklusive Punktierungen und Pausenzeichen).[62]

Wie aber verhält sich die Ornamentik zum harmonischen Unterbau? Lassen sich die zu identifizierenden Elemente derart in ein durch die Harmonik nahegelegtes Taktschema einpassen, dass man im Grunde eine ganz konventionelle Notationsweise wählen könnte, um die Préludes Couperins schriftlich darzustellen? Gerhard Blum geht von einer stabilen rhythmischen Grundstruktur aus:

Es macht keinen rechten Sinn anzunehmen, daß ausgerechnet der Rhythmus improvisiert werden sollte; wenn man im Barock nach Vorlagen improvisierte, dann fügte man Töne (nämlich Verzierungen) hinzu und bewahrte den Rhythmus.[63]

Dagegen ließe sich einwenden, dass das Anbringen von Verzierungen immer auch zu rhythmischen Veränderungen führt und dass sich das Hinzufügen von Tönen bei Couperins Préludes nahezu verbietet, weshalb ein Vergleich mit der üblichen barocken Improvisationspraxis nicht angemessen erscheint.[64] Allerdings ist es in der Tat kaum vorstellbar, dass Couperin keine konkrete rhythmische Vorstellung gehabt haben sollte. Zahlreiche Kriterien sprechen für bestimmte rhythmische Präzisierungen:[65] »Regular quantities of notes«[66], die sich in gebrochenen Akkorden, Verzierungen und insbesondere bei einer Sequenz wie derjenigen in der Mitte des ersten Teils des sechsten Prélude (Beispiel 4, T. 18f.) einstellen, das Vorkommen von Auftaktfiguren wie etwa zu Beginn des Prélude Nr. 13[67] sowie von auftaktigen[68] Figuren (insbesondere ›tirate‹) sowie die wiederholte Verwendung charakteristischer, kohärenzstiftender Tonfolgen.[69]Aber selbst wenn man nach den obigen Kriterien und mit »Stilkenntnis« und auf Grundlage »strukturerkennende[r] rationale[r] Entscheidungen«[70] konkrete Rhythmisierungen vorzunehmen versucht, bleiben zahlreiche Fragen offen. Daher wird man Richard Troegers Vermutung nicht völlig von der Hand weisen können, dass die »multiplicity of [possible] rhythmic realizations«[71] ein Motiv für Couperins Notationsweise dargestellt haben könnte. Eine andere interessante These, die sich jedoch weder bestätigen noch widerlegen lässt, vertritt Glen Wilson: Couperin habe zwar »eine genau festgelegte Gestalt für jede einzelne Geste« vorgeschwebt, »wie es auch von Froberger berichtet wird«, doch habe er es vermeiden wollen, »denjenigen Details aufzudrängen (oder zu verraten), die seine Einfälle übernehmen wollten«.[72]

Vielleicht ging es Couperin aber auch gar nicht darum, dem Interpreten besondere rhythmische Freiheiten einzuräumen; die ›non mesurée‹-Notation könnte vielmehr aus der Gewissheit heraus gewählt worden sein, dass die herkömmliche Notationspraxis nicht geeignet sei, den spezifischen Charakter von Stücken solch ›improvisatorischer Art‹[73] zufriedenstellend zu übermitteln. So schreibt Colin Tilney:

Wahrscheinlich schien ihm insbesondere die Schreibweise der Akkorde zu wenig variabel, als daß sie die tausend Arten seiner einfallsreichen Arpeggien hätte abbilden können.[74]

Auch wenn Tilney mit »tausend Arten« maßlos übertreibt, so sind es wohl gerade die vielfältigen Möglichkeiten cembalistischer Spieltechnik, deren exakte Aufzeichnung mit den zur Zeit Couperins zur Verfügung stehenden Mitteln problematisch, wenn nicht unmöglich erscheint. Während die genaue Abfolge der einzelnen Töne auch in komplexeren Akkordbrechungen kein Notationsproblem darstellt, bereitet es erhebliche Schwierigkeiten, den zeitlichen Ablauf der Töne in einer differenzierten Spielpraxis ›einzufangen‹ bzw. zu einer solchen Spielweise anzuleiten. Insbesondere Arpeggieren bewirken, indem sie die punktuellen Impulse der Akkordeinheiten in mehrere aufeinanderfolgende Anschläge ›zerstückeln‹, eine Ausdehnung der Bereiche, die als metrische Schwerpunkte wahrgenommen werden. Insofern lässt sich die Notationsweise Couperins auch mit Blum als »ein äußerst genaues Notieren von den phantastischsten Versuchen, auf die Wirkung von Betonungen […] Einfluß zu nehmen«, verstehen.[75] Eine Notationsweise nach gewöhnlichen Maßstäben wäre Blum zufolge nicht nur daran gescheitert, die »sich im Mikrobereich abspielenden Manipulationen«[76] auszudrücken, sondern hätte auch in vielen Fällen zu Widersprüchen hinsichtlich des Betonungsgrads zwischen Notation und klanglichem Ergebnis geführt, also zu einer Aufzeichnung betonter Töne als unbetont.[77] Couperins Notationslösung umgeht dieses Problem, indem sie auf eine »unpassende metrische Zwangsjacke«[78] und eine proportionale Rhythmusnotation ganz verzichtet. Die Aufgabe des Interpreten, der »auf das Wo von Hebung und Senkung grundsätzlich keinen Einfluß hat«, »weil die Struktur« der Musik »bereits über die metrische Ordnung entscheidet« und somit »diese dem Spieler nicht unbedingt angezeigt zu werden« braucht, liegt nun darin, »das Wie der […] ›Betonungen‹ zu bestimmen«.[79] Dabei versteht es sich von selbst, dass »eine schlaffe, sicherheitshalber vereinheitlichende Wiedergabe unter dem Einfluss der harmlos aussehenden Folge von ›ganzen Noten‹«[80] nicht der Intention des Komponisten entsprechen kann; vielmehr ist es notwendig, »einen klar verständlichen, gleichmäßigen Pulsschlag zu erzeugen, der dann verändert werden kann, um eine gute Wirkung zu erzielen.«[81] Der Begriff der »metrische[n] Zwangsjacke« verweist darauf, dass der ›Takt‹ gemeinhin ›metronomisch‹, als ein starr durchgehaltener Schlag (›battuta‹[82]), verstanden wurde.[83] Wollte man sich von ihm lösen, so musste man dies in der Regel ausdrücklich erwähnen:

Man pfleget sonst bey dergleichen Sachen wol die Worte zu schreiben: ceci se joue à discretion, oder im Italienischen: con discrezione, um zu bemercken, daß man sich an den Tact gar nicht binden dürffe; sondern nach Belieben bald langsam bald geschwinde spielen möge.[84]

Zudem erkennt Siegbert Rampe in Frobergers Praxis, »in sämtlichen autograph überlieferten Kompositionen grundsätzlich zwei Einheiten der vorgegebenen Taktbezeichnung«[85] zusammenzufassen, die Absicht, ein »großzügiges, lineares musikalisches Denken und Spielen« zu fördern und eine »Befreiung vom Diktat des tactus voranzutreiben«.[86] Vor diesem Hintergrund lässt sich Couperins Notation als eine radikale und »neue Lösung für eine aufführungspraktische Fragestellung« verstehen, »mit der sich auch Froberger auseinandergesetzt hat«.[87]

(Neu-)Edition

Gibt es angesichts der obigen Überlegungen Alternativen zu Couperins schwer zugänglicher Notation? Hätte Couperin möglicherweise selbst Veränderungen (Korrekturen, Präzisierungen, Verbesserungen) vorgenommen, falls er seine Préludes für eine Veröffentlichung hätte vorbereiten können?

So jedenfalls verfuhr Jean Henry d’Angleberts[88] (1629–1691), der für die erste Niederschrift seiner Préludes Couperins Notationsweise genutzt hatte, diese aber für den Druck im Jahr 1689 dahingehend überarbeitete, dass er der ganzen Note mit der Achtel einen weiteren Notenwert gegenüberstellte (in Verbindung mit Trillern kommen auch einige wenige Sechzehntel hinzu).[89] Diese analytisch legitimierte Konfrontation zweier leicht unterscheidbarer Parameter bedeutet in konsequenter Anwendung[90] einen echten Gewinn und kann den Zugang zur Musik erleichtern, indem auf den ersten Blick ersichtlich wird, welche Töne substanzielle, welche figurative Bedeutung haben – aber auch, welche länger zu halten sind und welche schneller ›vorbeirauschen‹ sollen. Allerdings vermag auch der zusätzliche Notenwert nicht die Zeit zu verkürzen, die vergeht, bis man »erst einmal herausgefunden hat, […] auf welche Note der Gruppe der Schlag fallen soll«.[91] Insofern die Harmonik und bestimmte figurative Elemente unweigerlich eine geregelte Abfolge von Hebungen und Senkungen implizieren, scheint es sinnvoll, Betonungszeichen einzubeziehen, ohne sich allerdings einem ›Diktat des tactus‹ zu unterwerfen.

Im folgenden Notationsvorschlag (Beispiel 6) habe ich zur Anzeige von betonten Zeiten den ›Tenuto‹-Strich gewählt. Die Setzung von Achteln schien mir in vier Fällen geeignet: Bei Figuren wie den beiden ›tirate‹ und der gebrochenen Passage mit ›quaesitione notae‹,bei einzelnen Noten, die noch zu einem vorherigen Triller[92] gehören, in Fällen von Tonrepetitionen für die Töne, die meiner Ansicht nach unbetont und kürzer als die vorangegangene bzw. nachfolgende Note sein sollten und generell für unbetonte Dissonanzen außerhalb von Akkordbrechungen oder Melodiezügen.

Betonte Dissonanzen sind dagegen in Ganzen notiert, um ihre relative Schwere zum Ausdruck zu bringen. Ebenfalls in ganzen Noten belassen habe ich melodisch bedeutsam erscheinende Elemente wie die viertönige ›Dies irae‹-Figur[93] am Ende der zweiten Akkolade[94], die in der dritten Akkolade zweimal wiederkehrt.[95]

Beispiel 6: Louis Couperin, Prélude 6; Hamer, Neuedition

Eine konkrete rhythmische Realisierung könnte sich nun an nachstehendem Entwurf (Beispiel 7) orientieren – selbstverständlich sollte damit ›à discrétion‹ umgegangen werden:

Beispiel 7: Louis Couperin, Prélude 6; Hamer, Entwurf einer Rhythmisierung

Eine Umsetzung der regelmäßigen Struktur der anfänglichen Akkordbrechung in einen gleichmäßigen rhythmischen Ablauf liegt nahe.[96] Auf verschiedene mögliche interpretatorische Feinheiten wie ein gewisses ›Anlaufen‹ zu Beginn oder ein minimal längeres Verweilen auf h1 und gis1 sollte jedoch nicht verzichtet werden. Auch die Läufe sind nicht unbedingt gleichmäßig zu spielen, sondern kommen besonders gut zur Geltung, wenn sie etwas langsamer als notiert begonnen und dann zum Ende hin beschleunigt werden.[97]

Auf die Darstellung der intendierten Fingerpedalwirkung im Eröffnungsarpeggio und an weiteren Stellen habe ich verzichtet, um die Notation nicht unnötig kompliziert zu gestalten. Aus demselben Grund beschränkt sich die Abbildung der Betonungsbereiche der Takt-Einsen auf Arpeggio-Symbole.

Interpretation

Für jede Interpretation der Préludes muss also gelten, sich nicht vom »notational dress«[98] sowie vom Attribut ›non mesuré‹ verleiten zu lassen »into chasing a mirage, a hybrid musical-entity which has no rhythmic regularity, which resembles what he thinks an improvisation might sound like[[99]], and which is to be presented with all the fashionable accoutrements of le bon goût (the most tangible, perhaps, being notes inégales[[100]]).«[101] »Unmeasured notation« darf nicht zu einer »unmeasured performance«[102] führen, wie sie leider häufig zu hören ist[103]; ein Hörer sollte idealerweise einen Unterschied zu traditionell notierten Stücken in metrischer und rhythmischer Hinsicht nicht wahrnehmen.[104]

Zu einer gut strukturierten Interpretation gehören zunächst die Wahl und Beibehaltung eines angemessenen, dem Charakter entsprechenden Grundtempos. Orientierung (für Spieler und Hörer) bieten vor allem der harmonische Gang und die Abfolge der Kadenzen. Harmonische Besonderheiten, wie beispielsweise vom Ursprung weit entfernte Kadenzorte, erfordern eine besondere dramaturgische Behandlung.

Die Forderung nach einem agogisch differenzierten Spiel, die sich in Couperins Notation mitteilt, hat ihr Pendant in der komplexen Notation mancher zeitgenössischer Komponisten.[105] Es gilt hier wie dort, eine Beziehung zu einem klar zu definierenden Puls herzustellen, denn erst das Spannungsverhältnis von ›Grundpuls‹ und Agogik vermag einen improvisatorischen Gestus hervorzurufen.

Improvisation

[…] um in diesem Stil erfolgreich zu sein, bedarf es äußerst umfassender musikalischer Kenntnisse und musikalischen Wissens sowie des Vermögens, sich beim Spiel seines Kopfs zu bedienen und sich vollständig unter Kontrolle zu halten, was schwierig, um nicht zu sagen, unmöglich ist.[106]

J. Le Gallois ist nicht der Einzige, der nicht recht daran glaubt, dass jemand den Stil Louis Couperin auf einfache Weise imitieren könne. Ganz ähnlich äußert sich auch Moroney:

Franҫois Couperin shrewdly remarks that few of us can improvise the tonal designs of extreme subtlety which were his uncle’s speciality, in which modulations are continually thwarted and interrupted, resulting in a powerful sense of harmonic growth, expressed in conjunction with quietly elegant turns of phrase.[107]

Dennoch sollte es möglich sein, ein Prélude in der Art Louis Couperins zu improvisieren. Als Anfangsbeispiel könnte ein solches Prélude wie das siebte bei Tilney 1991 dienen (Beispiel 8).

Beispiel 8: Louis Couperin, Prélude 7[108]

Es liegt nahe, zunächst (wie auch Couperin) mit einem kadenziellen Eröffnungsmodell zu beginnen und anhand dessen verschiedene Arpeggioarten auszuprobieren, die sich aus den Préludes herausfiltern lassen: Einfache, meist aufwärtsgerichtete, und doppelte Brechungen (auf- und abwärts), gemischte Brechungen[109] mit variabler Reihenfolge der Töne, Abwärtsbrechungen mit ›quaesitione notae‹, Arpeggien mit ›Anschwung‹ durch zwei Töne (wie zu Beginn des sechsten Prélude), Arpeggien mit ›transiti‹, Tonrepetitionen, ›pincées‹ oder ›ports du voixes‹.

Der nächste Schritt wäre eine Wendung hin zu einem verwandten Ton – bei Couperins Préludes vorzugsweise die IV. oder V. Stufe. Je länger das Prélude werden soll, desto wichtiger wird es, die verschiedenen Methoden der Kadenzflucht mit einzubeziehen. In dem kurzen Prélude Nr. 7 finden sich zwei relativ einfache Beispiele: Beim Übergang von der zweiten zur dritten Akkolade sorgt die Tenorstimme im Rahmen einer Kadenz zur ›Mediante‹ für das Erreichen eines Sext- statt eines Grundakkords über c; gleich darauf wird die Penultima einer weiteren auf c gerichteten, nunmehr tenorisierenden Kadenz durch die Alteration der Altstimme von f1 zu fis1 zurück zur ›Dominante‹ gelenkt.[110] Danach folgt nichts weiter als eine erweiterte ›cadenza doppia‹ – sozusagen eine ›cadenza tripla‹.

Hat man in etwa eine Vorstellung über einen kurzen harmonischen Ablauf bzw. einen Überblick über einige grundsätzliche Möglichkeiten, näherliegende Tonartbereiche einzubeziehen, so kann man schließlich dazu übergehen, die Akkorde mit figurativen Elementen zu verbinden. Hier bieten sich zunächst kleinere Skalenausschnitte (›Allemandenfiguren‹) an, die jeweils zwei Töne miteinander verbinden (in der linken Hand am Anfang der zweiten Akkolade: a-g-f-e; in der rechten zu Beginn der dritten Akkolade: g1-a1-h1-c2). Ausgehend von solchen Figuren lassen sich auch längere Passagen entwickeln, wie diejenige in der Mitte der zweiten Akkolade. Wenn man außerdem noch gelegentliche Triller und weitere mit Nebennoten arbeitende Verzierungen (Umspielungen) anbringt, hat man das ornamentale Repertoire der Préludes weitgehend berücksichtigt. Die typischen Verzierungselemente und ihre »richtige Ausführung«[111] lassen sich relativ schnell erlernen. Auch »wie häufig sie vorkommen und wo sie angebracht werden«[112], ist leicht nachvollziehbar. Die größte Herausforderung beim Improvisieren von Préludes im Couperinschen Stil besteht darin, ein Gefühl für deren harmonische Sprache, insbesondere die Eigenheiten der Tonartbehandlung und der Satztechnik zu entwickeln. Vor allem das Prélude Nr. 6 ist für den Improvisator eine wahre Fundgrube. Immer sollte man sich dabei aber vor Augen führen, wie wichtig die Grundregeln des Kontrapunkts auch für die ›freien‹ Teile der Préludes sind. Zu Recht weist Wilson darauf hin, dass »die außerordentliche Sorgfalt, die Couperin beim Vorbereiten und Auflösen der Dissonanzen und beim Vermeiden von verbotenen Parallelen zeigt, […] im Einklang mit der zeitgenössischen Literatur« steht.[113]

Schlussbemerkung

Ausgehend von einer intensiven Auseinandersetzung mit den Besonderheiten der Notation und einer eingehenden Analyse scheint es möglich, zu plausiblen Annahmen über die hinter dem ungewöhnlichen Erscheinungsbild der Préludes non mesurés stehenden Intentionen zu gelangen. Insbesondere wird erkennbar, in welchem Rahmen sich die quasi improvisatorische Freiheit eines Interpreten bewegt, der eine (im weitesten Sinne) ›authentische‹ Wiedergabe anstrebt. Die Notation Couperins erweist sich als ein konsequent durchdachter Versuch, dem Konflikt zwischen dem beabsichtigtem und dem von der üblichen Notationspraxis suggerierten bzw. hervorgerufenen klanglichen Resultat zu begegnen. Die Wahl der Notationslösung erfolgte sicherlich in dem Bewusstsein, wenn nicht gar in der Absicht, dem Interpreten einen Spielraum zu lassen, der es erlaubt auch zu vom Komponisten nicht vorhersehbaren Resultaten zu gelangen. Gleichwohl scheint es sowohl möglich als auch sinnvoll, die Intentionen Couperins im Modus eines ›konventionellen‹ Notats zu rekonstruieren, um heutigen Interpreten, die nicht in jedem Fall über die erforderliche Stilvertrautheit verfügen, einen angemessenen Zugang zu den Préludes zu eröffnen.

Anmerkungen

Die Bezeichnung ›Prélude non mesuré‹ ist eine nachträgliche Schöpfung des 20. Jahrhunderts; sie ins Deutsche zu übertragen, bereitet Schwierigkeiten. Hierzu hat bereits Helene Lerch, die Übersetzerin der von Colin Tilney besorgten Ausgabe angemerkt: »In der deutschsprachigen Literatur gibt es hierfür [›Prélude non mesuré‹] keine entsprechende einheitlich verwendete Bezeichnung. Eine wörtliche Übersetzung von ›non mesuré‹ mit ›nicht mensuriert‹ wäre inkorrekt, weshalb bisher die verschiedensten Umschreibungen wie ›taktlos notiert‹, ›ohne Takteinteilung‹, ›ohne Notenwerte aufgezeichnet‹, ›metrisch frei‹, ›rhythmisch frei vorzutragen‹ etc. gebraucht wurden – je nachdem, welchen Aspekt der Notationsweise (Takt, Rhythmus, Ausführung) der jeweilige Autor betont wissen wollte. Da es sich aber bei dem ›prelude non mesuré‹ um einen allein auf Frankreich beschränkten Typus des Präludiums handelt, scheint es gerechtfertigt zu sein, im folgenden die französische Gattungsbezeichnung zu übernehmen und sie nur in Einzelfällen, dem Kontext entsprechend zu übersetzen.« (Tilney 1991, 27, Anm.) Obgleich unklar bleibt, warum ›nicht mensuriert‹ eine »inkorrekt[e]« Übersetzung sein soll, wird im vorliegenden Text auf jegliche Übersetzung verzichtet, da es sich, wie Lerch richtig bemerkt, um »einen allein auf Frankreich beschränkten Typus des Präludiums handelt«. Darüber hinaus wird im Bewusstsein der problematischen Fokussierung des Begriffs allein auf den Bereich der Notation auf die Verwendung des Attributs ›non mesuré‹ weitestgehend verzichtet – eine ›nicht abgemessene‹ Ausführung, die dadurch gleichsam suggeriert wird, würde den Préludes nicht gerecht. | |

Diese Datierung nach Tilney 1991, Bd. 3, 27. | |

Vgl. Menke 2006. | |

Wiberg 2009. Wibergs fehlerhafte Übertragung des Basstons zu Beginn der zweiten Akkolade (A statt F) wurde im vorliegenden Beispiel korrigiert. | |

Ich verwende jetzt und im Folgenden für alle Formen nicht senkrechter Geraden den in der herkömmlichen Terminologie üblichen Begriff ›Bogen‹, obwohl dieser geometrisch nicht auf alle Fälle zutrifft. | |

Vgl. Tilney 1991, Bd. 3, 30. | |

Vgl. Chapelin-Dubar 2008. | |

Tilney schlägt hier eine umgekehrte Punktierung vor (1991, Bd. 3, 33). | |

Ebd, 30. | |

Chapelin-Dubar 2008. | |

Ebd. | |

Vgl. Anm. 17. | |

Franz. ›barre (de mesure)‹. | |

Tilney 1991, Bd. 3, 32. | |

Chapelin-Dubar 2008. | |

Ebd. | |

Es handelt sich um die Manuskripte Bauyn (Bibliothèque Nationale, Paris, Rés. VM7674/675) mit den Préludes 1–14 und Parville (University of California, Berkeley, Music Library MS 778) mit den Préludes 1–3, 6–7 und 10–16 (die Zählung der Préludes folgt Tilney 1991). Sie stammen aus dem letzten Viertel des 17. Jahrhunderts (vgl. Gustafson 2005, 133 bzw. Hammond 2001, 149) und sind damit deutlich nach der Entstehung der Préludes bzw. dem Tod Louis Couperins angefertigt worden. Beide greifen offensichtlich auf zurück, sind aber unabhängig voneinander entstanden (vgl. Prévost 1987, 48). | |

Zur näheren Diskussion der historisch-stilistischen Einflüsse siehe Hamer 2011, 7–11. | |

De La Voye-Mignot 1666, 77ff. | |

De La Voye-Mignot spricht von den ›modes trensposez‹ (1666, 80). Seidel (1986, 91) erwähnt nur die erste Möglichkeit. | |

In c-dorisch stehende Stücke kommen bereits in der Vokalpolyphonie des 15. Jahrhunderts vor. | |

Nivers 1667, 18. | |

Ebd., 18f. | |

»les douze Modes de l’antiquité« (Nivers 1667, 19). Nivers legt hierbei die historisch spätere Zählung von ›ut‹ aus zu Grunde, während er seine Auflistung mit der Finalis ›re‹ beginnt, ohne allerdings einer Ordnung nach aufsteigender Tonhöhe zu folgen. | |

Wiberg 2009. | |

Nr. 6. Zur Diskussion um die Namensgebung und die Verwandtschaft zu Werken Frobergers siehe u.a. Hammond 2001, 149ff. | |

»Die […] wichtigste Erkenntnis […] ist die folgende: man muß in diesen Stücken, damit die Musik verständlich wird und kein Chaos bleibt, zuerst die Hauptharmonien und Hauptnoten herauskristallisieren […].« (Jaccottet 1980, 88); ein »Erfinden der Hauptlinie« (ebd.) ist allerdings unnötig, da diese in Gestalt der strukturellen Oberstimme bereits gegeben ist . | |

Umgekehrt können die Bögen auch bei der harmonischen Analyse behilflich sein, was Gerhard Blum meiner Meinung nach zu Unrecht verneint: »Es ist also keineswegs so, daß man die Bögen verstehen muß, um die Musik verstehen und spielen zu können […], vielmehr muß man erst die Musik verstehen, um mit der Setzung der Bögen zurechtzukommen.« (1996, 186) | |

Vgl. beispielsweise Nivers 1667, »Du Contrepoint simple«, 27ff. und »Du Contrepoint figuré«, 30ff. – Die sich auf den Schluss des ersten Teils (Beispiel 4, T. 35ff. in meiner Analyse) beziehende Aussage Blums, der Satz folge »in seiner konsequenten Vierstimmigkeit […] minuziös den verpflichtenden Regeln der Stimmführung« (1996, 197), trifft allerdings weder auf diesen Abschnitt noch auf das gesamte Prélude zu. | |

Trinkewitz 2009, 378. | |

Ausnahmen unter Couperins Préludes sind die Nummern 14 und 15, die schon durch ihre Vorzeichnung aufgefallen sind. | |

Parran 1639, 129. | |

Vgl. Nivers 1667, 24; hier und bei De La Voye-Mignot 1666 bleibt unklar, ob im mehr als zweistimmigen Satz die oberste Stimme die Oktave zum Bass erreichen muss, um von einer ›Cadence parfaite‹ sprechen zu können. | |

Vgl. Walther 1732. | |

Masson lässt nur eine Oktave zwischen den Außenstimmen im Zielklang als ›Cadence parfaite‹ gelten (1705, 50 u. 52). | |

De La Voye-Mignot verwendet hierfür den Begriff ›Cadence attendante‹ (1666, 76). | |

Vgl. Anm. 38. | |

Negativ ausgedrückt kann man von ›mangelnder harmonischer Stabilität‹ sprechen (vgl. Anthony 1973, 299). | |

Sie kommen aber durchaus vor: hier von Takt 20 zu 21 (5-3). | |

Christoph Bernhard bezeichnet »einer andern Stimme Nehmung« als ›Heterolepsis‹ (1660, 41. Kapitel »Von der Heterolepsi«). Die bei Nivers (1667, 24) angeführte, aber dort nicht so benannte ›Heterolepsis‹ der Oberstimme kommt bei Couperin vorwiegend im Bass vor. | |

Eine Reminiszenz an den dorischen Modus? | |

Begriff nach Parran 1639, 128. | |

Aus historisch späterer Perspektive: Dominanten in verschiedenen Formen und Umkehrungen. | |

Anthony 1973, 301. | |

Edler 1994, 1797. | |

Hier ›freier‹ akkordischer Satz mit Ornamentik, dort strenge Kontrapunktik. | |

Vgl. Menke 2011. | |

So etwa eine Suite; vgl. dazu auch Curtis 1970. | |

Ebd. | |

Vgl. Nivers 1667, 31ff.: »De La Syncope«. | |

Vgl. ebd., 34f., sowie Cohen 1971. | |

Vgl. dazu Prevosts merkwürdigen Versuch, den prozentualen Anteil der Ornamentik an der Gesamtanzahl der Noten eines Prélude zu bestimmen (1987, 186ff.). | |

Beispiel 4, zweite Akkolade, oberes System, Ende. | |

Häfner 1939, 88. Beispiele: zweite Akkolade, Beginn; vierte Akkolade, erstes Drittel. | |

Etwa in der Mitte der vierten Akkolade; die ›quaesitio notae‹ findet auch in Akkordbrechungen zahlreiche Verwendung. | |

Troeger 1992, 107. | |

Beispielsweise wird der Triller in der zweiten Akkolade (oberes System, Mitte) in der dritten Akkolade (unteres System, Ende) aufgegriffen. | |

Vgl. dazu Troeger: »Harmonic scansion is of primary importance in the grouping of material and deciding on accents or imaginary ›bar lines‹.« (1992, 114) »I believe that the basic chord changes should generate ›bar-lines‹ in any realization of a prelude […].« (1983, 343) | |

Troeger 1983, 341. | |

Tilney 1991, Nr. 62. | |

Ebd., Nr. 48. | |

Vgl. auch Troeger 1983, 343. | |

Blum 1996, 191. | |

Dies macht Blum an anderer Stelle selbst deutlich: »Der Gedanke, in den Préludes non mesurés habe man Improvisationsvorlagen zu erblicken, verträgt sich kaum mit der schon auf den ersten Blick erkennbaren Tatsache, daß in fein ausgearbeiteten Figurationen und Arpeggien jeder einzelne zu spielende Ton aufgezeichnet ist […].« (Ebd., 190f.) | |

Vgl. Troeger 1992, 114. | |

Ebd. | |

Vgl. ebd., 103. | |

Hiermit bezeichne ich nicht nur Auftakte im engeren Sinne, sondern auch zu anderen vergleichsweise schweren Zeiten hinführende Töne. | |

Moroney attestiert Couperin sogar »a careful use of motivically developed melodic elements« (2001, 295). | |

Trinkewitz 2009, 388. | |

Troeger 1983, 340. | |

Wilson 2003, 5. | |

Bei Hammond fällt der etwas problematische Begriff »semi-improvisational« (2001, 145). Insbesondere die von mir analysierten Abschnitte sind sicher »keine ›ausgeschriebenen Improvisationen‹, wie oft argumentiert wird. Sie […] sind vielmehr sorgfältig gearbeitete Werke in einem internationalen, quasi-improvisatorischen Stil, der in typisch barocker Manier die Illusion von Spontaneität erzeugt, um kraftvolle Spannungen zu schaffen.« (Wilson 2003, 4). Ihnen haftet ein »Gestus des Improvisatorischen« (Jacob 2009, Titel) an, aber sie sind eben doch Kompositionen, die höchstens an die Stelle wirklicher Improvisation treten können (vgl. Hammond 2001, 146). | |

Tilney 1991, Bd. 3, 30. | |

Blum 1996, 202. | |

Ebd. | |

Diesen Widersprüchen begegnet man in manchen herkömmlich notierten Stücken; vgl. dazu Blum 1996, 217. | |

Wilson 2003, 5. | |

Blum 1996, 201. | |

Wilson 2003, 4. | |

Ebd. 5; dies rechtfertigt allerdings nicht die Bezeichnung »Préludes demi-mesurés«, die Wilson in dem Zusammenhang vorschlägt (ebd.). | |

Vgl. Mattheson 1739, 171. | |

In diesem Licht ist auch die Äußerung Blums zu verstehen: »[…] vor allem aber ist den Préludes non mesurés Couperins […] ein gleichlaufendes Metrum fremd […].« (Blum 1996, 203) | |

Mattheson 1739, 89. | |

Rampe 1994, 321. | |

Ebd., 322. | |

Froberger dagegen versuchte »die Verbreitung von Abschriften seiner Werke zu unterbinden […], weil er die Ausführung nur nach dem Notenbild und ohne persönliche Unterweisung zu dessen Umsetzung für unmöglich hielt.« (Drees 2007, 68) | |

Vgl. Tilney 1991. | |

Er reagierte damit auf eine zwei Jahre zuvor erfolgte Veröffentlichung von Préludes der Komponistin Elizabeth-Claude Jacquet de la Guerre (1665–1729), die sich um eine Differenzierung der ›non mesurée‹-Notation verdient gemacht hatte, indem sie verschiedene kleinere Notenwerte (mehrheitlich Viertel und Achtel) für Figurationen oder akkordfremde Töne in klarer Aufgabenverteilung und deutlicher Abgrenzung zur Ganzen, die Akkorden bzw. Akkordtönen vorbehalten bleibt, hinzufügte. | |

D’Anglebert selbst verfährt teilweise inkonsequent, insofern er sowohl für gebrochene Akkorde gelegentlich Achtel verwendet als auch zuweilen offenbar gewichtige akkordfremde Töne mit ganzen Noten darstellt. | |

Wilson 2003, 5. | |

Hier zu von d’Anglebert so bezeichneten ›cadences‹; vgl. Prévost 1987, 179. | |

Es geht mir bei der Bezeichnung lediglich um die melodische Gestalt. | |

Mit ›courbe emboîtée‹. | |

Man könnte jeweils die ersten drei Töne der Figur unter Annahme einer inkonsequenten Handhabung des sonst dafür verwendeten Symbols andererseits als ausnotierte ›pincé‹ deuten. | |

Vgl. dazu Moroney 1976, 146: »Couperin’s bravura opening arpeggio suggests a fast and rhythmically regular opening, as in Bach’s toccatas where such arpeggios are written in semiquavers«. Alternativ zu meiner Entscheidung, die akkordfremden Töne h1 und gis1 als betonteste zu werten, wäre eine auftaktig beginnende Fassung denkbar, welche die Spitzentöne a2, e2 und c2 auf den Zählzeiten betont ansteuert. | |

So zu hören in diversen verfügbaren Aufnahmen. Zur Darstellung wären hier modernere Notationsmethoden wie der auseinandergehende Balken zum Zeichen der Beschleunigung sicher geeigneter als eine ›traditionelle‹ Notation, die derartige agogische Freiheiten nicht einfangen kann. | |

Moroney 1976, 147. | |

Ein problematisches Verständnis von Improvisation kommt auch bei Claudio Di Veroli zum Ausdruck: »However, to try to superimpose any time measure is to betray the intention of sounding like a lute improvisation, where literally the player cannot play in measured time simply because he/she does not know which note or chord will be extemporised next« (94). Weder ist in der Improvisation der jeweils nächste Akkord immer unklar, noch muss auf ein Zeitmaß verzichtet werden – ein solches dient im Gegenteil wohl in den meisten Fällen zur Orientierung. | |

Inegales Spiel hat tatsächlich nach Moroney hier keinen Platz: »[…] some contemporary sources state clearly that notes inégales do not apply to preludes« (1976, 143); vgl. dazu auch Blum 1996, 213. | |

Moroney 1976, 143. | |

Ebd. | |

Vgl. Di Veroli 2010, 93: »It has been said that the ‘préludes non mésurés’ […] rank among the worst-performed pieces in modern times.« Ein von mir im Rahmen meiner Masterarbeit vorgenommener Vergleich von acht Aufnahmen verschiedener Interpreten bestätigt diese Einschätzung im Wesentlichen (vgl. Hamer 2011, 46–54). | |

Vgl. Moroney 1976, 147. | |

Vgl. hierzu etwa den Schluss des Lemma-Icon-Epigram von Brian Ferneyhough mit der Spielanweisung ›quasi improvis.‹ (drittletzte Akkolade), insbesondere aber die exakte schriftliche Fixierung zweier Préludes in Bearbeitungen für 17 Instrumente durch Isabel Mundry innerhalb ihres 2006 bis 2009 entstandenen Zyklus mit dem Titel Schwankende Zeit. Im Rahmen meiner Masterarbeit (vgl. Hamer 2011, 55–57) konnte ich für den Beginn von Mundrys Non mésuré – mit Louis Couperin II eine auffällige Nähe zur Interpretation Glen Wilsons des Prelude de M’ Couprin à l’imitation de M’ froberger (auf der CD zu Wilson 2003) ausmachen, wobei – nicht zuletzt durch den gewählten Klangkörper – sich der gesamte musikalische Ablauf dort im Vergleich zur Interpretation auf dem Cembalo gleichsam in Zeitlupe vortastet. Die harmonisch-metrische Einordnung Mundrys entspricht tatsächlich bei gelegentlichen Verschiebungen im Groben einer augmentierten, mit zwei multiplizierten Fassung meiner Analyse. | |

J. Le Gallois, Lettre; zit. nach Rampe 1995, 95. | |

Moroney 1976, 151. | |

Wiberg 2009. | |

Oder ›Knickarpeggien‹. | |

Für die Weiterführung zur Terz gis1 ist der Schritt zunächst zu fis1 unbedingt notwendig. | |

Jaccottet 1980, 87. | |

Ebd. | |

Wilson 2003, 4. |

Notenverzeichnis

Curtis, Alan (Hg.) (1970), Louis Couperin. Pièces de clavecin, Paris: Heugel.

Tilney, Colin (1991), The Art of the Unmeasured Prelude for Harpsichord, London u.a.: Schott, Bd. 1 (Facsimiles), 2 (Modern Transcriptions), 3 (Commentary).

Wiberg, Steve (Hg.) (2009), Unmeasured Preludes from the Bauyn Manuscript (ca. 1658). Louis Couperin, Creative Commons license. http://imslp.org/wiki/Pièces_de_Clavecin_(Couperin,_Louis)

Wilson, Glen (Hg.) (2003), Louis Couperin. Préludes non mesurés. Versuch einer Rekonstruktion des verlorenen Autographs, Wiesbaden u.a.: Breitkopf & Härtel.

Literaturverzeichnis

Anthony, James R. (1997), French baroque music from Beaujoyeulx to Rameau, London: Batsford, Portland, Oregon: Amadeus Press.

Bernhard, Christoph (1660), Tractatus compositionis augmentatus, hg. von Joseph Müller-Blattau als: Die Kompositionslehre Heinrich Schützens in der Fassung seines Schülers Christoph Bernhard, Kassel u.a.: Bärenreiter 1999.

Blum, Gerhard (1996), »Die Préludes non mesurés – eine französische Besonderheit?«, in: Französische Einflüsse auf deutsche Musiker im 18. Jahrhundert, hg. von Friedhelm Brusniak, Köln: Studio, 185–221.

Chapelin-Dubar, Anne (2008), »Les Préludes de Louis Couperin. Résumé de la conférence-concert donnée par Anne Chapelin-Dubar aux journées de Lyon 2008«. http://www.clavecin-en-france.org/spip.php?article82

Christensen, Thomas (1993), Rameau and musical thought in the Enlightenment, Cambridge: University Press.

Cohen, Albert (1971), »›La Supposition‹ and the Changing Concept of Dissonance in Baroque Theory«, Journal of the American Musicological Society 24/1, 63–84.

––– (1972), »Symposium on Seventeenth-Century Music Theory: France«, Journal of Music Theory 16/1–2, 16–35.

Couperin, Franҫois (1717), L’Art de toucher le Clavecin, Paris, hg. und übers. von Anna Linde, Wiesbaden: Breitkopf & Härtel 1933.

De La Voye-Mignot, Mignot (1666), Traité de musique, Paris: Ballard. http://www.scribd.com/doc/549347/Traite-de-Musique-De-la-Voye-Mignot-1666

Dietrich, Karin (2002), »Praeambulum, praeludium / Prélude, Vorspiel«, in: Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, hg. von Hans Heinrich Eggebrecht, 33. Auslieferung, Stuttgart: Steiner.

Di Veroli, Claudio (2010), Playing the Baroque Harpsichord. Essays on the instrument, interpretation & performance, with relevant topics for the clavichord and organ, Bray, Ireland: Claudio Di Veroli.

Drees, Stefan (2007), Vom Sprechen der Instrumente. Zur Geschichte des instrumentalen Rezitativs, Frankfurt am Main u.a.: Lang.

Edler, Arnfried (1994), Artikel »Präludium«, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. Aufl., hg. von Ludwig Finscher, Kassel u.a.: Bärenreiter u. Metzler.

Gustafson, Bruce (2005), »Louis Couperin at the keyboard«, Early Music 33/1, 132–133.

Häfner, Wolfgang Erich (1939), Die Lautenstücke des Denis Gaultier, Endingen: Wild.

Hamer, Jens (2011): Louis Couperins Préludes non mesurés – Notation, Edition, Interpretation, Komposition, Improvisation, unveröffentl. Ms., Masterarbeit Folkwang Universität der Künste Essen.

Hammond, Frederick (2001), »Préludes non mésurés and the Tradition of Improvisation in French and Italian Keyboard Practice during the Seventeenth and Eighteenth Centuries«, in: Giacomo Francesco Milano e il ruolo dell’aristocrazia nel patrocinio delle attività musicali nel secolo XVIII, hg. von Gaetano Pitarresi, Reggio Calabria: Laruffa, 145–156.

Huggel, Martin (1988), » Préludes non mesurés – eine wenig bekannte Kompositionsgattung im Barock«, Musik und Gottesdienst 42/2, 61–67.

Jaccottet, Christiane (1980), »Zu Fragen der Ornamente und Improvisation in den unmensurierten Präludien der französischen Cembaloliteratur«, in: Zu Fragen der Verzierungskunst in der Instrumentalmusik der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts (= Studien zur Aufführungspraxis und Interpretation von Instrumentalmusik des 18. Jahrhunderts 11), 84–89.

Jacob, Andreas (2009), »Der Gestus des Improvisatorischen und der Schein der Freiheit«, AfMw 66/1, 1–16.

Kirchhof, Lutz (2007), »La rhétorique des Dieux«, in: The language of the Gods. The parisian art of lute music [CD], deutsche harmonia mundi, Beiheft.

Ledbetter, David (1987), Harpsichord and lute music in 17th-century France, Bloomington u.a.: Indiana University Press.

Masson, Charles (1705), Nouveau traité des regles pour la composition de la musique, Paris: Ballard. http://www.chmtl.indiana.edu/tfm/18th/MASNOU_TEXT.html

Mattheson, Johann (1739), Der vollkommene Capellmeister, Hamburg, Reprint Kassel u.a.: Bärenreiter 1955.

Menke, Johannes (2006), »Editorial«, ZGMTH 3/3, 283. http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/234.aspx

––– (2011), »Die Familie der cadenza doppia«, ZGMTH 8/3, 389–405. http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/654.aspx

Moroney, Davitt (1976), »The performance of unmeasured harpsichord preludes«, Early Music 4/2, 143–151.

––– (2001), »Prélude non mesuré«, in: The new Grove dictionary of music and musicians, 2. Aufl., hg. von Stanley Sadie, London: Macmillan u.a., Bd. 20, 294–296.

Mundry, Isabel (2010), »Schwankende Zeit«, in: Vorzeitbelebung. Vergangenheits- und Gegenwarts-Reflexionen in der Musik heute, hg. von Jörn Peter Hiekel, Hofheim: Wolke, 25–36.

Nivers, Guillaume-Gabriel (1667), Traité de la composition de musique, Paris: Robert Ballard. http://www.scribd.com/doc/12180326/nivers-traite-de-la-composition-de-musique

Parran, Antoine (1639), Traité de la musique théorique et pratique, Paris: Ballard. http://www.chmtl.indiana.edu/tfm/17th/PARTRA_TEXT.html

Pfeiffer, Christel (1979), »Das französische Prélude non mesuré für Cembalo. Notenbild – Interpretation – Einfluß auf Froberger, Bach, Händel«, NZfM 140/2, 132–136.

Prévost, Paul (1987), Le prélude non mesuré pour clavecin, Baden-Baden u. Bouxwiller: Koerner.

Rampe, Siegbert (1994/1995), »Johann Jacob Frobergers Clavier- und Orgelwerke: Aufführungspraxis und Interpretation«, Musik & Kirche 64, 310–323, und 65, 87–95 und 137–144.

Schneider, Herbert (1972), Die französische Kompositionslehre in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Tutzing: Schneider.

––– (1973), »Charles Masson und sein ›Nouveau traité‹«, AfMw 30/4, 245–274.

Seidel, Wilhelm (1986), »Französische Musiktheorie im 16. und 17. Jahrhundert«, in: Geschichte der Musiktheorie, Bd. 9, hg. von Frieder Zaminer, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1–140.

Trinkewitz, Jürgen (2009), Historisches Cembalospiel. Ein Lehrwerk auf der Basis von Quellen des 16. bis 19. Jahrhunderts, Stuttgart: Carus.

Troeger, Richard (1983), »Metre in unmeasured preludes«, Early Music 11/3, 340–345.

––– (1992), »The french unmeasured harpsichord prelude: Notation and performance«, Early keyboard journal 10, Charlotte, NC: Soc., 89–119.

Walther, Johann Gottfried (1732), Musikalisches Lexikon, Leipzig: Deer; Reprint hg. von Richard Schaal (= Documenta Musicologica. Erste Reihe: Druckschriften-Faksimiles, III), Bärenreiter: Kassel und Basel 1953.

Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.