›Lead Sheet‹-Notation vom Vaudeville bis zum iReal Pro

Zur Geschichte der Notationsformen des Jazz und ihren musiktheoretischen Implikationen

Philipp Teriete

Die ›Lead Sheet‹-Notation gehört zu den bedeutenden musikalischen Notationsformen des 20. und 21. Jahrhunderts. Vollkommen selbstverständlich wird vorausgesetzt, dass Jazzmusiker*innen ›Standards‹ und neue Kompositionen in dieser musikalischen Kurzschrift lesen und darüber improvisieren können. Ebenso wird erwartet, dass sie eigene Kompositionen als ›Lead Sheet‹ zu Ensembleproben oder Auftritten mitbringen, um diese aus dem Stegreif zu spielen und darüber zu improvisieren. Während die ›Lead Sheet‹-Notation als selbstverständlich angesehen wird, ist kaum bekannt, wie sie entstanden ist. Dieser Beitrag soll beleuchten, wie sich die Notationsform historisch entwickelt hat, diskutieren, welche musiktheoretischen Implikationen sie birgt, und aufzeigen, welche Rolle ihr in der künstlerischen Praxis und der Lehre zukommt.

The lead sheet has been one of the most important forms of musical notation in the twentieth and twenty-first centuries. Jazz musicians are expected to sight-read and to improvise on standards and original compositions written in this musical shorthand. It is also expected that they bring their own compositions in a lead sheet format to ensemble rehearsals and concerts to facilitate performance and improvisation. While lead sheet notation is taken for granted, its evolution remains obscure. This article investigates how this form of notation developed historically, and discusses its music-theoretical implications and the role it plays in artistic and pedagogical practice.

Die ›Lead Sheet‹-Notation gehört zu den bedeutenden musikalischen Notationsformen des 20. und 21. Jahrhunderts.[1] Zwar wird sie in erster Linie mit dem Jazz assoziiert, in dem sie über sämtliche stilistische Entwicklungsphasen hinweg, trotz vieler Neuerungen sowie unabhängig von spezifischen Genres, die bevorzugte Notationsform kleiner Ensembles geblieben ist. Aber nicht nur im Jazz ist die ›Lead Sheet‹-Notation weit verbreitet, sondern auch in anderen dem Jazz verwandten Stilrichtungen wie etwa dem Soul, Rock, Pop oder Rhythm & Blues. Die ›Lead Sheet‹-Notation stellt in jenen Stilen bis auf den heutigen Tag ein wesentliches Element des vokal- und instrumentalpraktischen sowie des improvisatorischen und kompositorischen Denkens dar.

Bei der ›Lead Sheet‹-Notation handelt es sich um eine musikalische Kurzschrift, die lediglich das melodische und harmonische Gerüst einer Komposition abbildet. Die Notation der Melodie erfolgt im Fünfliniensystem, darunter oder darüber werden der Text – falls vorhanden – und die harmonischen Progressionen (›Changes‹) durch alphanumerische Akkordsymbole (›Chord Symbols‹) angezeigt (Beispiel 1). Außerdem kann ein ›Lead Sheet‹ Informationen zur Spielweise und zum Arrangement enthalten, wie etwa Stil-, Tempo- und Vortragsbezeichnungen sowie Orientierungsbuchstaben, Begleitpatterns, Mittelstimmen und Einsätze (›Cues‹).[2]

Beispiel 1: Phillip Braham, Limehouse Blues (1922), in: The Real Book (1975?), 263

›Lead Sheets‹ sind so spezifisch wie nötig, aber so abstrakt wie möglich. Sie erlauben kleinen Ensembles ein spontanes Zusammenspiel und können als Vorlage für Arrangements mit größeren Besetzungen dienen. Die ›abstrahierende‹ Reduziertheit der ›Lead Sheets‹ lässt einerseits Raum für Interpretationen und Improvisationen, erfordert andererseits je nach Stilistik aber umso mehr implizites Wissen der Ausführenden. Beim Spiel nach einem ›Lead Sheet‹ können prinzipiell alle musikalischen Parameter variiert werden: die Melodie, die Harmonien, die Form, das Metrum, Rhythmen, die Phrasierung, die Dynamik etc. Aufgrund des Interpretationsspielraums ergeben sich mitunter erhebliche Diskrepanzen zwischen der notierten Vorlage und dem Klangresultat.

Kleine Jazz-Ensembles praktizieren verschiedene Umgangsweisen mit ›Lead Sheets‹. So wird etwa bei der Präsentation des Themas (des sogenannten ›Heads‹) in der Regel das meiste so gespielt, wie es geschrieben steht oder wie es den Musiker*innen durch eine allgemein bekannte Aufnahme vertraut ist.[3] Bei Improvisationen über den durch den ›Head‹ vorgegebenen harmonischen und metrischen Rahmen besteht hingegen ein weitaus größerer improvisatorischer Spielraum: In Soli können die Musiker*innen z. B. gänzlich neue Melodielinien erfinden (›Chorus Phrase Improvisation‹), mit dem motivisch-thematischen Material des ›Heads‹ spielen oder Ideen aus den Soli anderer Ensemblemitglieder aufgreifen. Dabei kann auch die Begleitung spontan verändert werden.[4] Für Jazzensembles steht weniger die komponierte Spielvorlage (das ›Lead Sheet‹) im Zentrum als vielmehr die jeweilige interaktive Darbietung der Musiker*innen. Letztere stellt daher auch erst das eigentliche, endgültige ›Werk‹ dar. Hier liegt der wohl größte Unterschied zwischen dem Werk- und Interpretationsverständnis in der ›klassischen‹ Musik und im Jazz.[5]

›Lead Sheets‹ kursieren sowohl im Manuskript als auch in gesetzter Form, als lose Blätter oder gesammelt in sogenannten ›Fake Books‹.[6] Als bekanntestes ›Fake Book‹ des Jazz kann das Real Book gelten. Es enthält Stücke, die im Laufe der Geschichte zu ›Standards‹ geworden sind, d. h. zu einem festen Bestandteil des Jazzrepertoires.[7] Dazu zählen neben den Klassikern des ›Great American Songbook‹[8] auch Kompositionen berühmter Jazzmusiker*innen. Auf der Bühne und in der professionellen Jazzausbildung wird die Kenntnis von ›Standards‹ einschließlich der Fähigkeit, diese auswendig oder nach einem ›Lead Sheet‹ zu spielen und darüber zu improvisieren, stillschweigend vorausgesetzt.

Während die ›Lead Sheet‹-Notation als selbstverständlicher Bestandteil der Musikpraxis angesehen wird, ist kaum bekannt, wie sie entstanden ist. Erst in jüngerer Zeit hat die Jazzforschung dieses Thema aufgegriffen.[9] Vor allem Barry Kernfeld hat mit seinem Buch The Story of Fake Books: Bootlegging Songs to Musicians (2006) einen wichtigen Beitrag zur Klärung der Genealogie der ›Fake Books‹ und der ›Lead Sheet‹-Notation in ihrer heutigen Form geleistet. Dabei sind neben historischen Fragen auch spiel- und kompositionstechnische sowie juristische Aspekte behandelt worden. Kernfelds Darstellung ist jedoch zum Teil widersprüchlich, und es gibt nach wie vor offene Fragen zur Entstehung der ›Lead Sheet‹-Notation an sich.[10] Musiktheoretische Aspekte wurden in diesem Zusammenhang außerdem bisher kaum diskutiert.[11]

Der vorliegende Text befasst sich mit der Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der ›Lead Sheet‹-Notation sowie ihren musiktheoretischen Implikationen und praktischen Konsequenzen. Zunächst wird die Entwicklungsgeschichte, wie sie Kernfeld zusammengefasst hat, kritisch referiert und um neue Erkenntnisse ergänzt. In einem zweiten Schritt werden die musiktheoretischen Implikationen und praktischen Konsequenzen der Notationsweise diskutiert, wobei der Fokus auf Aspekten der Form, der Harmonik und dem Kontrapunkt liegt. Zuletzt soll es um die Frage gehen, welche Rolle der Notationsweise in der pädagogischen Praxis zukommt.[12]

I. ZUR GESCHICHTE DER NOTATIONSFORMEN DES JAZZ

1. ›Sheet Music‹, ›Tune-Dex Cards‹ und ›Fake Books‹

Bis in die 1920er Jahre hinein lassen sich zwischen der Notationsweise ›klassischer‹ Liedkompositionen und populärer Songs äußerlich kaum Unterschiede ausmachen. Diese wie jene wurden für Singstimme und Klavier in drei Systemen notiert, inklusive genauer Vortragsbezeichnungen (Beispiel 2).[13]

Beispiel 2: Phillip Braham, Limehouse Blues (1922), Refrain

Erste Unterschiede in der Notationsweise ›klassischer‹ und populärer Lieder sind ab den 1920er Jahren zu erkennen. Im Zuge des ›Hawaiian Music Craze‹ wurden den Partituren populärer Songs Griffsymbole für die Ukulele hinzugefügt (Beispiel 3).[14]

Beispiel 3: William C. Handy, St. Louis Blues (1914), T. 1–12

Etwa in den 1930er Jahren setzte man den Ukulele-Griffsymbolen zusätzlich Akkordsymbole für andere Begleitinstrumente (z. B. Gitarre) hinzu (Beispiel 4).

Beispiel 4: Johnny Green, Body and Soul (1930), T. 9–12

Ab den 1940er Jahren begann sich die Gitarre als Begleitinstrument gegenüber der Ukulele durchzusetzen, und so wurden auch die Ukulele-Griffsymbole durch Gitarren-Griffsymbole verdrängt. Diese Notationsform – eine ausgeschriebene Partitur mit Gitarren-Griffsymbolen und Akkordsymbolen – ist die auch heute noch gängige Darstellungsform verlegter Popsongs (Beispiel 5).

Beispiel 5: Frank Churchill, Someday My Prince Will Come (1937), T. 5–16

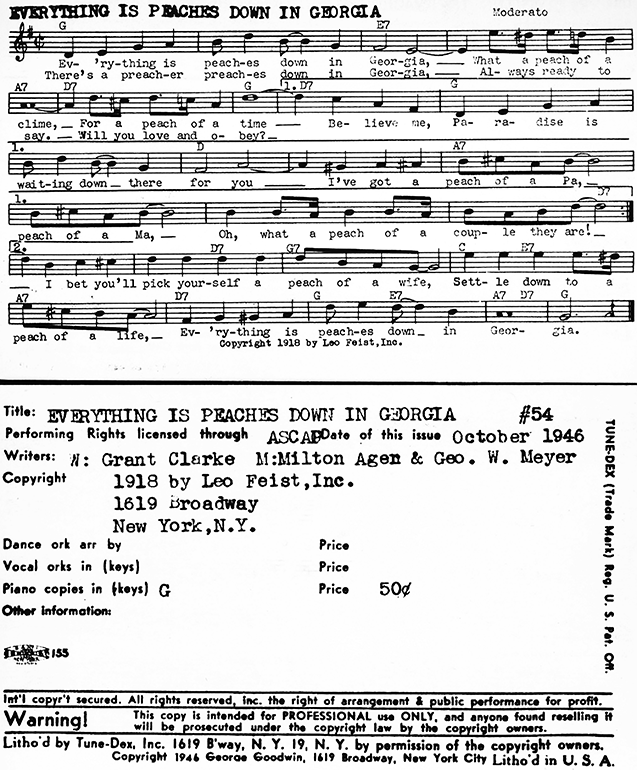

Im Frühjahr 1942 kam es schließlich zu einer folgenreichen Erfindung: George Goodwin – Programmdirektor einer US-amerikanischen Radiostation – ließ den Tune-Dex patentieren.[15] Goodwins Tune-Dex war zunächst als Karteikartenkatalog für die Musikindustrie (Radiostationen, Plattenfirmen etc.) sowie für Bandleader und Solisten gedacht. Er sollte es ermöglichen, den Überblick über die neuesten ›Hits‹ zu behalten und die Auffindbarkeit einer Komposition samt ihrer Copyright-Informationen zu erleichtern.[16] Zu diesem Zweck wurden die im ›Sheet Music‹-Format (12x9 Inch) gesetzten Songs auf die Melodie, den Text des Refrains (›Chorus‹) sowie Akkordsymbole reduziert und auf 3x5 Inch große Karteikarten gedruckt. Auf der Rückseite wurden der Titel, die Komponisten und Textdichter, der Verlag, die Verwertungsgesellschaft, die Tonart, der Preis etc. angegeben (Abbildung 1).

Abbildung 1: Vorder- und Rückseite der ›Tune-Dex Card‹ von Milton Ager und George W. Meyer, Everything is Peaches Down in Georgia (1918)

Goodwin bewarb den Tune-Dex in den bedeutenden Musikmagazinen der Zeit (Down Beat, Variety etc.) zunächst mit ausführlichen Hinweisen zu den strengen Voraussetzungen für die Erteilung einer Subskriptionsgenehmigung. Nur ein halbes Jahr später warb er jedoch unter Inkaufnahme rechtlicher Konsequenzen bereits gezielt um eine größere potenzielle Abnehmerschaft: die »Cocktail Entertainers«.[17] Für diese waren die ›Tune-Dex Cards‹ von erheblichem praktischen Nutzen, da man anhand der Melodie und der Harmonien ad hoc jeden beliebigen Song ›faken‹ (d. h. imitieren) konnte.

Doch der Erfolg für Goodwin blieb aus. Bei Auftritten waren die ›Tune-Dex Cards‹ zwar leichter zu transportieren und schneller aufzufinden als mehrseitige Klaviersätze, eine Sammlung loser Karteikarten erwies sich aber ebenfalls als unpraktisch. Was die ›Cocktail Entertainers‹ benötigten, war eine Kompilation von ›Lead Sheets‹, und so kam man auf die Idee, jeweils drei ›Tune-Dex Card‹-Vorderseiten auf eine Seite im ›Letter Format‹ (11x8,5 Inch) zu kopieren und zusammenzubinden: Die ›Fake Books‹ waren geboren. Eines der ersten ›Fake Books‹ hatte einen Umfang von 369 Seiten und trug den Titel Volume 1 of Over 1000 Songs (Beispiel 6).

Beispiel 6: Beispielseite (inkl. des Limehouse Blues) aus dem Volume 1 of Over 1000 Songs (1950?, 212)

Zur leichteren Auffindbarkeit der Songs wurden den illegalen ›Fake Books‹ nach Titeln und Stilen geordnete Indizes sowie Akkordtabellen (›Chord Charts‹) hinzugefügt, und in dieser Form begannen sie ab ca. 1950 auf dem Schwarzmarkt zu kursieren. Die ›Fake Books‹ verbreiteten sich rasant und in unterschiedlichen Versionen, so z. B. auch transponiert für B- und Es-Instrumente.

Aber es erschienen nicht nur ›Fake Books‹ mit ›Lead Sheets‹ populärer Songs. George Goodwin gab im Namen der von ihm gegründeten »Song Dex Inc.« ab 1955 ebenfalls ›Fake Books‹ heraus, die zahlreiche ›Hits‹ des ›klassischen‹ Repertoires im ›Lead Sheet‹-Format enthielten, darunter sowohl Opern- und Operetten-Arien als auch Instrumentalmusik berühmter Komponisten des 18. bis 20. Jahrhunderts wie etwa J. S. Bach, Beethoven, Bellini, Bizet, Brahms, Chopin, Debussy, Delibes, Dvořák, Franck, Gounod, Grieg, Händel, Haydn, Victor Herbert, Humperdinck, Lehár, Leoncavallo, Liszt, MacDowell, Mascagni, Massenet, Mendelssohn, Meyerbeer, Mozart, Offenbach, Puccini, Ravel, Rachmaninoff, Rimsky-Korsakoff, Rossini, Saint-Saëns, Schubert, Schumann, John Philip Sousa, Johann Strauss jun., Strawinsky, Tschaikowsky, Verdi, von Weber, Wagner u. a. (Beispiel 7).[18]

Beispiel 7: ›Lead Sheets‹ der Préludes op. 28/20 und 28/4 von Frédéric Chopin, in: George Goodwin, Song Dex Treasury of World Famous Instrumental Music (1955), 347

Wie zu erwarten, kam es in der Folge zu rechtlichen Auseinandersetzungen, da ein Großteil der in den ›Fake Books‹ enthaltenen Stücke noch unter Copyright-Schutz stand.[19] Die meisten Gerichtsverfahren blieben jedoch ohne größere Konsequenzen für die Angeklagten. Das FBI musste 1964 ernüchtert feststellen, dass die Verbreitung der ›Fake Books‹ schlichtweg nicht aufzuhalten war:

Practically every professional musician in the country owns at least one of these fake music books as they constitute probably the single most useful document available to the professional musician. They are a ready reference to the melodies of almost every song which might conceivably be requested of a musician to play.[20]

Mit der Verbreitung der ›Fake Books‹ vereinheitlichte und verselbstständigte sich auch die spezifische ›Lead Sheet‹-Notation des Tune-Dex. Sie avancierte zur Standardnotation kleiner Jazzensembles. Im selben Format notierte man aber nicht nur Kompositionen, sondern man transkribierte vor allem auch Aufnahmen. So entstand Mitte der 1970er Jahre durch die Zusammenarbeit zweier Studenten des Bostoner Berklee College of Music das Real Book, mit Transkriptionen von Einspielungen bekannter ›Standards‹ und Eigenkompositionen bedeutender Jazzmusiker*innen (siehe Beispiel 1).[21] Damit wurde ein Kreislauf in Gang gebracht, der sich nach dem Prinzip der ›stillen Post‹ bis heute fortsetzt: Die Partitur oder Aufnahme einer Komposition wird transkribiert und ins ›Lead Sheet‹-Format übertragen, der neuen Spielsituation angepasst und schließlich als neue Interpretation aufgenommen. Diese Interpretation kann samt der Veränderungen wiederum im ›Lead Sheet‹-Format transkribiert werden und als Spielvorlage dienen usw. In diesem zirkulären Prozess – vom Spezifischen über das Abstrakt-Allgemeine erneut zum Spezifischen – wird bei steigender Komplexität der Transkriptionsvorlage schnell die Grenze des Notierbaren und der Praktikabilität des ›Lead Sheet‹-Formats erreicht. Das ›Lead Sheet‹ der Transkription von John Coltranes Version von Body and Soul kann diesbezüglich als Beispiel gelten (Beispiel 8). Es ist einem der späteren, legalen ›Fake Books‹ entnommen, dem dritten Band der New Real Book-Serie.[22] Das Real Book sowie seine Vorläufer und Nachahmerprodukte gelten nach wie vor als illegal. Dennoch finden sie sich in den Regalen sämtlicher Bibliotheken weltweit und werden auch ansonsten geduldet. Im Zuge der Digitalisierung ist es noch einmal schwieriger geworden, die Verbreitung der ›Fake Books‹ einzudämmen. Gescannte Versionen verbreiteten sich zunächst als PDF-Dateien auf gebrannten CDs und schließlich im World Wide Web.

Beispiel 8: Body and Soul (As played by John Coltrane), in: Chuck Sher, The New Real Book 3 (1995), 55

2. Zur Genealogie der ›Lead Sheet‹-Notation

Barry Kernfelds Darstellung der Entwicklungsgeschichte der ›Fake Books‹ suggeriert, dass erst mit den ›Tune-Dex Cards‹ auch die ›Lead Sheet‹-Notation ›erfunden‹ wurde.[23] Das mag für die neuere in den ›Fake Books‹ dargestellte ›Lead Sheet‹-Notation zutreffen, jedoch nicht für die ›Lead Sheet‹-Notation an sich. Diese war zum Zeitpunkt der Patentierung des Tune-Dex schon seit mindestens 40 Jahren verbreitet und zwar im ›American Vaudeville‹,[24] einer der wichtigsten Unterhaltungsformen der USA vor dem Aufkommen des Radios und des Kinos.[25] Eine frühe Verwendung des Terminus ›Lead Sheet‹ findet sich in einem Artikel der Washington Post von 1906.[26] Die Redewendung »to fake through a part« (d. h. sich durch einen Part ›mogeln‹ bzw. diesen frei interpretieren) begegnet in Bezug auf das Schauspiel in ›Variety Shows‹ und ›Minstrel Shows‹ bereits in einem Bericht des Intelligencer Journal von 1878.[27]

In seinem Instruction Book for Vaudeville Piano Playing von 1912 erklärt Axel Waldemar Christensen, wie man als Pianist im Vaudeville-Ensemble ausgehend von einem »violin part or ›lead-sheet‹« bzw. »leader sheet«, wie er es auch nennt, ein Stück begleitet.[28] Bei der ›Lead‹-Stimme konnte es sich aber auch um eine Gesangsstimme oder eine andere instrumentale Melodiestimme handeln. Der Begriff ›lead-sheet‹ geht laut Christensen auf den ›leader‹ (Leiter) des Vaudeville-Orchesters bzw. der Band zurück, der die Führungsstimme spielte und auch für die Arrangements zuständig war.[29] Im US-amerikanischen Vaudeville hatte sich offenbar die Praxis des Dirigierens bzw. Spielens nach einer ›Violon Conducteur‹-Stimme fortgesetzt, die laut Hector Berlioz während der Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem in Frankreich sehr verbreitet war.[30] Vaudeville-Pianisten (und später ebenso Stummfilm-Pianisten) mussten Christensen zufolge sowohl nach Melodiestimmen (Beispiel 9) als auch nach Bassstimmen begleiten können (Beispiel 10).[31]

Beispiel 9: ›Lead Sheet‹ der Hymne America, in: Axel W. Christensen, Instruction Book for Vaudeville Piano Playing (1912), 12

Playing from Bass Parts.

[…] When there are four or more musicians in a vaudeville theater orchestra – and less than 10 – it is unusually inconvenient for the pianist to read from the violin part or ›lead-sheet‹, and he is given a bass part to play from. When the orchestra possesses a bass player and the orchestra pit is so arranged that the bass player cannot look off the piano ›desk‹ – as is usually the case – the poor pianist must ›fake‹ his part – the most important in the orchestra – from a ›second fiddle‹ part. In the old days he often got no part at all. Piano parts were practically unheard of until ten or fifteen years ago. A pianist in those days ›faked‹ his way through a show in a manner quite remarkable. He might not be a great musician or a soloist but he had a good ear, a good memory and plenty of self-reliance. Even in these days of specialization, where everything is provided for, it is still necessary for the good, all around business pianist to know how to play accompaniments at sight from bass parts. In this more than ever, a good ear is necessary. The bass parts do not always indicate the harmony, are not always correct and often contain several bars rest here and there – so the ear must be constantly on the alert.[32]

Christensen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Kenntnisse im Generalbassspiel von großem Nutzen für einen Vaudeville-Pianisten seien.

The understanding of bass notes and their harmonizing and marking is called ›thorough-bass‹ and was formerly much studied, but has now (except as incidental to the study of harmony) somewhat fallen into disuse. However, in vaudeville it is of great help to the pianist.[33]

Tatsächlich besteht eine große Ähnlichkeit zwischen dem Spiel nach ›Bass Parts‹ und dem Generalbass- bzw. Partimentospiel nach bezifferten und unbezifferten Bässen auf der einen sowie zwischen dem Spiel nach ›Lead Sheets‹ und der Harmonisierung gegebener Melodien (z. B. von Chorälen oder Volksliedern) auf der anderen Seite.[34] Die Zusammenstellung der Übungen in Christensens Instruction Book for Vaudeville Piano Playing erinnert in dieser Hinsicht durchaus an die Kompilationen der sogenannten ›Basses données‹ und ›Chant donnés‹ in französischen Harmonielehren seit dem 19. Jahrhundert.[35] Die Melodien und Bässe beziffert Christensen in seinem Lehrbuch statt mit Generalbassziffern jedoch mit römischen Stufensymbolen (Beispiel 10).

Example 92 – Hum or whistle the melody while you are playing the accompaniment, as before. When in doubt as to a harmony the numerals underneath will guide you. Remember the Tonic chord with its third in the bass is marked thus: 6I. The sharp under a note means that the third above the note (in this case D) is to be sharped. This will indicate unmistakably the entire harmony.[36]

Beispiel 10: ›Bass Part‹ des Merry Widow Waltz aus Die lustige Witwe von Franz Lehár (3. Akt, Duett Hanna und Danilo, Lippen schweigen), in: Axel W. Christensen, Instruction Book for Vaudeville Piano Playing (1912), 31

Dass Christensen hier keine alphanumerischen Akkordsymbole (z. B. G, D7 oder Am7 etc.) verwendet, mag daran liegen, dass sich die Stücke mithilfe der römischen Stufenziffern leichter transponieren lassen. In Christensen’s New Instruction Book for Rag and Jazz Piano Playing von 1920 finden sich neben den römischen Stufen aber auch Akkordsymbole.[37]

3. Römische Stufenziffern und Akkordsymbole

Die römischen Stufenziffern und Akkordsymbole waren genau wie die ›Lead Sheet‹-Notation bereits seit langer Zeit verbreitet. Sie werden gemeinhin auf Gottfried Weber zurückgeführt.

Weber [ist] der eigentliche ›Erfinder‹ der sog. Stufentheorie und ihrer Akkordbezifferungsschrift, die sich vor allem durch E. Fr. Richters Lehrbuch der Harmonie (Lpz. 1853) in der ganzen Welt verbreiten sollte: Die römischen Ziffern übernahm Weber aus der Tradition – wahrscheinlich direkt von Vogler – und brachte sie in eine einheitliche Ordnung.[38]

Auf Weber geht außerdem die hochgestellte Null für verminderte Dreiklänge zurück.[39] Aus Webers Stufentheorie »resultiert eine radikale ›Vertikalisierung‹ des Verständnisses harmonischer Prozesse«,[40] die die deutsche Musiktheorie seit der Mitte des 19. Jahrhunderts beherrscht, sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts über die Lehrwerke von Ernst Friedrich Richter, Salomon Jadassohn, Ebenezer Prout, Percy Goetschius u. a. auch in den USA flächendeckend verbreitete und bis heute nachwirkt.[41] Bezifferte Akkordsymbole finden sich auch in Jadassohns Übungen für das Begleiten eines Cantus firmus (Beispiel 11).

Beispiel 11: Akkordsymbole und römische Stufenziffern zum Begleiten eines Cantus firmus, in: Salomon Jadassohn, Lehrbuch der Harmonie (1883), 183

Die Genealogie der ›Lead Sheet‹-Notation kann hier nicht im Detail oder gar abschließend geklärt werden. Die obigen Beobachtungen werfen aber ein neues Licht auf die geschichtliche Entwicklung und verdeutlichen, dass hier noch erheblicher Forschungsbedarf besteht. So wäre etwa zu untersuchen, wie genau die Bezeichnungen ›Lead‹, ›Leader Sheet‹ und ›Lead Sheet‹ zu Beginn des 20. Jahrhunderts in unterschiedlichen stilistischen Kontexten verstanden und verwendet wurden und wie je nach der Spielsituation mit ›Lead Sheets‹ umgegangen wurde. Für die Herausbildung und Entwicklung des Jazz als eigenständigem Stil, der maßgeblich von der Improvisation lebt, spielten ›Lead Sheets‹ jedenfalls eine entscheidende Rolle, wie das folgende Zitat aus Glenn Watermans Lehrbuch Piano Jazz von 1924 (laut Waterman bereits »Copyrighted 1917 by Waterman Publishing Co.«) verdeutlicht:

This is an axiom: ›The MORE the notes are read, the LESS the Jazz.‹ Therefore read from the LEAD. Professional pianists, without exception, play from the Voice Part, employing an artificial bass, and an improvised melody. If you want success, utterly ignore the piano score and confine yourself 100% to the Voice Part. Any other plan is a makeshift and waste of time.[42]

Das Zitat belegt nicht zuletzt, dass das Spiel nach ›Lead Sheets‹ – entgegen der Darstellung von Barry Kernfeld – bereits im frühen 20. Jahrhundert verbreitet war. Eine wichtige Erkenntnis Kernfelds scheint sich aber zu bestätigen: In ihrer heutigen Form vereinheitlichte sich die ›Lead Sheet‹-Notation wohl erst ab den 1940er Jahren mit der Verbreitung der ›Tune-Dex Cards‹ und ›Fake Books‹.

II. MUSIKTHEORETISCHE IMPLIKATIONEN UND PRAKTISCHE KONSEQUENZEN[43]

Die ›Lead Sheet‹-Notation birgt zahlreiche musiktheoretische Implikationen, die je nach Kontext unterschiedliche praktische Konsequenzen nach sich ziehen.[44] Im Folgenden sollen einige zentrale Konsequenzen und Tendenzen zusammengefasst werden, die hinsichtlich der Form, der Harmonik und des Kontrapunkts aus der Notation erwachsen.

1. Form

Die Mehrzahl der mit Hilfe von ›Lead Sheets‹ darstellbaren Formen ist überschaubar und regelmäßig (›square‹), z. B. der zwölftaktige Blues oder die zwei- und dreiteilige Liedform (16 oder 32 Takte, AB, ABA oder AABA etc.). Diese Formen sind in allen Stilen und Gattungen des Jazz präsent (Blues, Swing, Walzer, Balladen, Bop, Bossa etc.), wobei Abweichungen von den Normen keine Seltenheit sind. Auf der Basis dieser Formmodelle entwickeln die Interpret*innen, das Ensemble oder die Arrangeur*innen größere Formen. In der Praxis haben sich gewisse Formstandards und Improvisationstechniken herausgebildet. Typische Formteile sind etwa die ›Intro‹ und ›Outro‹, das Thema zu Beginn (›Head In‹) und am Ende (›Head Out‹) sowie die improvisierten Soli, denen in der Regel ein Formteil des Stückes (meist der ›Head‹) in wiederkehrenden Schleifen (›Loops‹) zugrunde gelegt wird. Die ›Intro‹ oder ›Outro‹ kann ebenfalls improvisiert werden. Außerdem kann eine Solo-›Cadenza‹ auf der vorletzten Note eines Stückes eingefügt werden, ähnlich der Kadenz im ›klassischen‹ Solokonzert. Eine typische Ensembleimprovisationstechnik ist das sogenannte ›Trading‹, bei dem über das Grundgerüst eines Formteils abwechselnd ein Solist vier oder acht Takte improvisiert, dann der Schlagzeuger ebenfalls vier oder acht Takte improvisiert, danach der nächste Solist, dann wieder der Schlagzeuger usw.

2. Harmonik

Die »›Vertikalisierung‹ des Verständnisses der harmonischen Prozesse«[45] beherrscht den Jazz wie kaum einen anderen Stil. Der terzgeschichtete ›Akkordturm‹ vom Grundton bis zur Tredezime (1 bis 13) hat sich fast vollständig emanzipiert, ist kaum noch an kontrapunktische Regeln gebunden und findet im Akkordsymbol seine entsprechende graphische Darstellung.

Die folgenden fünf Septakkorde werden gemeinhin als Stammakkorde des Jazz angesehen: 1. Großer Septakkord (›Major Seventh‹), 2. Dominantseptakkord (›Dominant Seventh‹), 3. Mollseptakkord (›Minor Seventh‹), 4. Halbverminderter Septakkord (›Half-Diminished Seventh‹) sowie 5. Verminderter Septakkord (›Diminished Seventh‹).[46] Zu diesen Septakkorden können je nach ihrer Funktion Erweiterungen (›Extensions‹) – die 9, 11 und 13 – hinzutreten, die durch hochgestellte Ziffern angezeigt werden. Die 5, 9, 11 und 13 können darüber hinaus alteriert werden (›Alterations‹). Diese ›Extensions‹ und ›Alterations‹ gelten im Jazz als typische Klanganreicherungen bzw. ›Farben‹, also als akkordeigene Töne und nicht als Dissonanzen. Jeder akkordeigene Ton kann jedoch durch ›dissonante‹, harmoniefremde Töne vorgehalten oder mit diesen umspielt werden.[47]

Die harmonischen Funktionen der Akkorde werden über die Terz und die Septime definiert (bzw. über die Quinte und die Septime im Falle des halbverminderten Septakkordes) sowie durch den Kontext. Zwar hat im tonalen Jazz jeder Akkord noch eine mehr oder weniger klare kadenzielle Funktion (›Tonic‹, ›Dominant‹, ›Subdominant‹ etc.), jedoch können die Akkordsymbole diese nicht eindeutig abbilden.[48] Je nach stilistischem Kontext lassen sich dieselben Akkorde auch als vollkommen autonome Klänge betrachten, die nicht mehr kadenziell gebunden sind und frei ein- und weitergeführt werden können.

Ausgehend von diesem Akkordbegriff wird Linearität entwickelt. Nach der sogenannten Akkord-Skalen-Theorie (›Chord Scale Theory‹) können jedem Akkordtyp, je nach seiner Funktion, Skalen zugeordnet werden.[49] ›Dissonant‹ sind jene Töne, die außerhalb der Akkord-Skalen-Felder liegen.

Es liegt nahe, dass die Darstellung in Akkordsymbolen neben einer Tendenz zum Denken in quasi autonomen ›Blöcken‹ und Klangfeldern auch die Vernachlässigung von ›klassischen‹ Stimmführungsregeln (etwa des Parallelenverbots oder des Auflösungsgebots von Leittönen) nach sich zieht, denn durch Akkordsymbole lassen sich konkrete Stimmführungen nur schwer abbilden. Umkehrungsakkorde und konkrete Basslinien können zwar durch sogenannte ›Slash Chords‹ (z. B. Cmaj7/E oder B7/F etc.) dargestellt werden, wobei der Buchstabe links des Schrägstrichs den Akkord angibt und der Buchstabe rechts des Schrägstrichs den Basston, jedoch ist es eher umständlich, auf diese Art längere stufenweise verlaufende Basslinien darzustellen.

Aus dem radikalen Umkehrungsdenken und der Darstellung harmonischer Progressionen in Akkordsymbolen resultiert außerdem eine ›Grundtonlastigkeit‹ der Musik. Die Differenzen zwischen den Umkehrungen der Akkorde und das ursprüngliche kontrapunktische Außenstimmengerüst einer Originalvorlage werden bei der Übertragung ins ›Lead Sheet‹-Format oftmals nivelliert. Die »›Vertikalisierung‹ […] der harmonischen Prozesse«[50] führt so weit, dass Stücke, die einst ›klassisch‹ harmonisiert wurden, nach dem Mixturprinzip (tonal/modal, real oder variabel) mit parallel verschobenen Septakkorden reharmonisiert werden. Ein Vergleich der Originalharmonisierung der ›Bridge‹ des Klassikers Body and Soul mit den Harmonisierungen dreier ›Fake Books‹ soll dies beispielhaft veranschaulichen (Beispiel 12).

Wo in den ersten beiden Takten der Originalfassung eine quasi ›klassische‹ Harmonisierung nach Prinzipen der ›Oktavregel‹[51] stand, also ein Dur-Akkord auf der ersten, ein dominantischer Terzquartakkord auf der zweiten und ein Dur-Sextakkord auf der dritten Tonleiterstufe – sowie darüber die Akkordsymbole D, A

7, D

–, stehen im Volume 1 of Over 1000 Songs die Akkordsymbole D

, A

7 und D

m. Im Real Book wird die Basslinie des-es-f beibehalten, jedoch nur die dritte Stufe mit einem ›Slash Chord‹ D

/F harmonisiert. Die zweite Stufe wird mit einem Mollseptakkord (E

mi7) harmonisiert, wobei als Alternative noch der dominantische Terzquartakkord als ›Slash Chord‹ A

7/E

angegeben wird. Im New Real Book 2 wird die Basslinie ebenfalls beibehalten, jedoch mit einem großen Durseptakkord und zwei Mollseptakkorden (D

maj7, E

mi7, Fmi7) harmonisiert. Diese letzte Art der Reharmonisierung kann als stilbildend für den Jazz angesehen werden.

Beispiel 12: Vergleich der Originalharmonisierung der ›Bridge‹ von Body and Soul mit den ›Changes‹ in drei ›Fake Books‹, je T. 1–8

Eine weitere Folge der Notation von Akkordsymbolen ist, dass die Enharmonik einzelner Akkordtöne nicht mehr dargestellt werden kann.[52] Als Beispiel hierfür kann der übermäßige Quintsextakkord gelten, der im Jazz fast durchweg als Dominantseptakkord notiert wird. Während der Akkord im ›klassischen‹ Kontext gewöhnlich in der Antepenultima-Funktion der Prä- bzw. Doppeldominante verwendet wird, tritt er im Jazz meist als Stellvertreter der Dominante auf, als sogenannte Tritonussubstitution auf der II. Stufe.[53] In gleicher Weise kann der Akkord auch sämtliche Zwischendominanten substituieren.[54] Ein Beispiel für einen übermäßigen Quintsextakkord auf der

II. Stufe findet sich in Duke Ellingtons In a Sentimental Mood (Beispiel 13).

Beispiel 13: Duke Ellington, In a Sentimental Mood (1933), übermäßiger Quintsextakkord auf der II. Stufe

In der Partitur (T. 4) ist ein übermäßiger Quintsextakkord auf der II. Stufe notiert (ges-b-des-e als »

II German 6«), als Akkordsymbol ist jedoch G

7 angegeben (

II7). Es ist anzunehmen, dass Ellington hier aber auch aus Gründen der besseren Lesbarkeit e statt fes notiert – und nicht allein aus orthographischen und stimmführungstechnischen Gründen. In den seltensten Fällen werden potenziell übermäßige Quintsextakkorde im Jazz tatsächlich als solche notiert, auch dann nicht, wenn sie noch ›traditionell‹ als Prädominante auf der

VI. Stufe stehen, wie etwa in Duke Ellingtons Sophisticated Lady (Beispiel 14).[55]

Beispiel 14: Duke Ellington, Sophisticated Lady (1935), potenziell übermäßige Quintsextakkorde, notiert als Dominantseptakkorde

Die enharmonische Notation verminderter Septakkorde und übermäßiger Quintsextakkorde wird in ›Lead Sheets‹ zugunsten einer vereinfachten Schreibweise mehr oder weniger bewusst außer Acht gelassen und das nicht erst seit der Hinzufügung von Akkordsymbolen zu Partituren oder der Erfindung des Tune-Dex. In seinem Instruction Book for Vaudeville Piano Playing stellt Axel Christensen bereits eine »practical method of marking« von übermäßigen Quintsextakkorden als Dominantseptakkorde vor (Beispiel 15):

Following is a table of three dominant sevenths and a practical method of marking them, together with the proper manner of notating them according to the standard methods on harmony now taught. However, the method of deriving these chords and of arriving at their status as chords is so complicated as to preclude our going into it at length here. It is sufficient to say that these three last mentioned chords are commonly called augmented sixths because their span or range (from root to seventh) is that of an augmented sixth interval. Example 81 shows all these chords in C major with the easy-to-remember notation.[56]

Beispiel 15: Auflösungsmöglichkeiten von Dominantsept- und übermäßigen Quintsextakkorden (»Vagaries of the Dominant Seventh«), in: Axel W. Christensen, Instruction Book for Vaudeville Piano Playing (1912), 27

Seinen (nach der Reihenfolge im »Example 81« benannten) Dominantseptakkord Nr. 6 (»6V7«) leitet Christensen von den übermäßigen Quintsextakkorden aus der ›Omnibus‹-Progression in Jean-Baptiste Faures Hymne für Gesang und Klavier The Palms (Les Rameaux) ab (»Example 83«).[57]

3. Kontrapunkt

›Lead Sheets‹ sind in ihrer gewöhnlichen Form kaum geeignet, um polyphone und kontrapunktische Strukturen abzubilden. Weder im Fünfliniensystem noch durch die Akkordsymbole können mehrere eigenständige Stimmverläufe gut dargestellt werden.[58] Durch die Akkordsymbole kann lediglich eine homophone Harmonisierung angezeigt werden, nicht aber ihre konkrete Aussetzung. Genauer gesagt, geben sie also nicht einen konkreten Akkord, sondern einen indeterminierten ›Pool‹ von Realisierungs- bzw. Gestaltungsmöglichkeiten einer Harmonie an. Die konkrete satztechnische Umsetzung der harmonischen Progressionen muss improvisiert werden. Dabei können sowohl die Basslinie und die Mittelstimmen als auch die Oberstimme frei gestaltet werden. Es hängt also von der Gestaltung der Bassstimme ab, welche Umkehrung eines Akkordes sich ergibt, von der Wahl der Mittelstimmen, welche innere Textur (›Voicing‹), und von der Gestaltung der Oberstimme, welche Lage resultiert. Die harmonischen Gerüsttöne lassen sich linear verbinden und mit Durchgängen, Neben- und Wechselnoten, Vorschlägen etc. diatonisch oder chromatisch umspielen (›Diatonic‹ bzw. ›Chromatic Approach‹).

Schon bei der schlichten Wiedergabe eines im ›Lead Sheet‹-Format notierten Themas durch ein Ensemble, aber vor allem bei der simultanen Improvisation mehrerer Spieler*innen entsteht somit eine Art der Polyphonie, die Leonard Bernstein einst treffend als »zufälligen Kontrapunkt« (»accidental counterpoint«) bezeichnet hat.[59] Gänzlich ›zufällig‹ oder gar willkürlich ist dieser Kontrapunkt freilich nicht, da er strukturell durch die von allen Spieler*innen mitgedachten harmonischen Progressionen zusammengehalten wird.[60] Dieses Phänomen ist für den Jazz seit jeher stilbildend.[61]

Darüber hinaus gibt es weitere Ordnungsprinzipien der Linearität. In Improvisationen können Solist*innen durch die Erfindung einer neuen Oberstimme zu den angezeigten (wenn auch nicht notwendigerweise erklingenden) Grundtönen einer harmonischen Progression einen neuen Außenstimmengerüstsatz bzw. eigenständige Mittelstimmen entwickeln. Hinter der verzierten Version eines Solos steht oftmals eine sogenannte ›Guide-Tone Line‹.[62] Dabei handelt es sich um ein melodisches Gerüst aus einer meist stufenweise verlaufenden Reihe von Zieltönen, die angespielt und umspielt werden können. Für die ›Guide-Tone Lines‹ gibt es je nach Stil eine Art ›beste Lage‹.[63] In der Regel werden spannungsvollere Intervalle – 3, 7, 9, 11, 13 – spannungsärmeren Intervallen – 1, 5, 8 – vorgezogen.

Das horizontale, lineare Denken ist gewöhnlich stärker bei Sänger*innen und Spieler*innen von Melodieinstrumenten ausgeprägt als bei Spieler*innen von Harmonieinstrumenten. Dennoch tendieren im Jazz sowohl Spieler*innen von Harmonie- als auch von Melodieinstrumenten häufig zum vertikalen harmonischen Denken und gravitieren zu den durch die Akkordsymbole angezeigten Grundtönen. Zwar haben Spieler*innen von Harmonieinstrumenten die Möglichkeit, auch solistisch kontrapunktisch zu improvisieren, es fällt aber beispielsweise den meisten Pianist*innen schwer, gleichzeitig mehrere kontrapunktische Linien zu entwickeln und über eine Spielweise hinauszukommen, in der die linke Hand mit Akkorden (›Left Hand Voicings‹) die virtuosen Linien der rechten Hand begleitet. Keith Jarrett bemerkt dazu:

Voice-leading is melody-writing in the center of the harmony. If you can do it, you’re lucky enough to get to a moment where you can actually find more than one thing happening and trace those things at the same time to a logical next place…or illogical place – really it doesn’t matter sometimes! It’s so different than what people think when they look at a lead sheet and build those blocks the way you learn harmony. They can’t get away from this structure of vertical playing with your left hand and then if you’re lucky, maybe a good idea in your right.[64]

Mit »blocks« meint Jarrett offensichtlich die typischen, meist grundtonlosen ›Left Hand Voicings‹. Diese werden in der Jazzpädagogik für Anfänger oft auf zwei Positionen begrenzt, für die auch die Bezeichnungen ›A Form‹ und ›B Form‹ (Mehegan) bzw. ›A Position Left Hand Voicings‹ und ›B Position Left Hand Voicings‹ (Levine) üblich sind.[65] Da die linke Hand in der Regel die Begleitfunktion übernimmt, bleibt es der rechten Hand überlassen, einen motivisch-thematischen Zusammenhang herzustellen.

III. PÄDAGOGISCHE PRAXIS

›Fake Books‹ und ›Lead Sheets‹ sind aus der Jazzausbildung nicht mehr wegzudenken. Sie spielen sowohl im Vokal- und Instrumentalunterricht als auch im Theorie-, Kompositions- und Arrangementunterricht eine zentrale Rolle, und zwar auf allen Niveaus sowie unabhängig von verschiedenen pädagogischen Ansätzen. Die hier dargestellten Prinzipien sowie die Nomenklatur bilden in didaktischer Hinsicht den kleinsten gemeinsamen Nenner und werden so oder ähnlich auch in den meisten Lehrbüchern und Ausbildungsinstitutionen vermittelt.[66]

Fragen zur Geschichte der Notationsformen und der Jazztheorie werden in Lehrbüchern selten diskutiert. Die Autor*innen gehen gewöhnlich in medias res und vermitteln die Inhalte im ›Hands-on Approach‹ (d. h. praxisorientiert), ohne diese historisch-kritisch zu hinterfragen.[67]

Im Bereich der Ausbildung liegt für die Schüler*innen/Studierenden der Fokus in der Regel auf der praktischen Anwendung und dem Lernen per Gehör. Es gilt zunächst, das Begleiten und Improvisieren über ›Standards‹ zu üben, sowohl allein als auch im Ensemble. Dabei spielen zwei idealtypische Formen eine besondere Rolle: der zwölftaktige Blues (›Twelve-bar Blues‹) und die sogenannten ›Rhythm Changes‹ als 32-taktige AABA-Form (basierend auf George Gershwins Komposition I Got Rhythm).[68] Ausgehend von der harmonischen Analyse sind die passenden ›Voicings‹ und Skalen für die Kadenzen und harmonischen Progressionen zu wählen. Diese lassen sich auf verschiedene Arten rhythmisieren und kombinieren, und so können spielerisch Begleit-Patterns sowie melodische Floskeln entwickelt werden.

Die hier dargestellte Methode wird ergänzt durch das Transkribieren von Aufnahmen ‒ d. h. das Erfassen und Reproduzieren von Gehörtem ‒ in geschriebener, gesungener oder gespielter Form.[69] Transkriptionen werden in der Regel im ›Lead Sheet‹-Format notiert oder imaginiert, und mit ihnen können unterschiedliche Ziele verfolgt werden. Man kann so z. B. ein ganzes Stück lernen (d. h. die Form, Melodie und Harmonien), versuchen, ein Solo nachzuspielen oder auch nur einzelne Patterns und Floskeln (›Licks‹) heraushören. Bei der Transkription handelt es sich um eine wichtige Disziplin innerhalb der Jazzausbildung. Sie gilt in der Ausbildung von Anfänger*innen wie auch erfahrenen Musiker*innen als einer der direktesten Wege, die ›Jazz-Sprache‹ zu lernen und das musikalische ›Vokabular‹ zu erweitern. Durch das Hören, Nachsingen und Nachspielen wird Musik unter Berücksichtigung aller Komponenten (Diastematik, Rhythmik, Phrasierung, Klangfarbe etc.) auf praktische, ›organische‹ Weise gelernt. Durch das Transkribieren wird aber ebenfalls das theoretische Denken geprägt, denn es gilt, immer wieder aufs Neue zu entscheiden, wie genau man das Gehörte notieren, gegebenenfalls reduzieren und harmonisch-kontrapunktisch auffassen kann. Das hat wiederum auch einen beträchtlichen Einfluss auf das kompositorische Schaffen.

Im Jazz wird es als selbstverständlich erachtet, dass man als Interpret*in und Improvisator*in auch eigene Musik komponiert und arrangiert. Es ist üblich, diese am Klavier zu entwerfen und im ›Lead Sheet‹-Format zu notieren. Die Fächer Komposition und Arrangement werden gewöhnlich am Klavier unterrichtet, und Phänomene der Jazztheorie werden dabei in der Regel am Klavier veranschaulicht. Das Klavier spielt daher in der Jazzausbildung als Zweitinstrument für alle Nichtpianisten eine bedeutende Rolle.

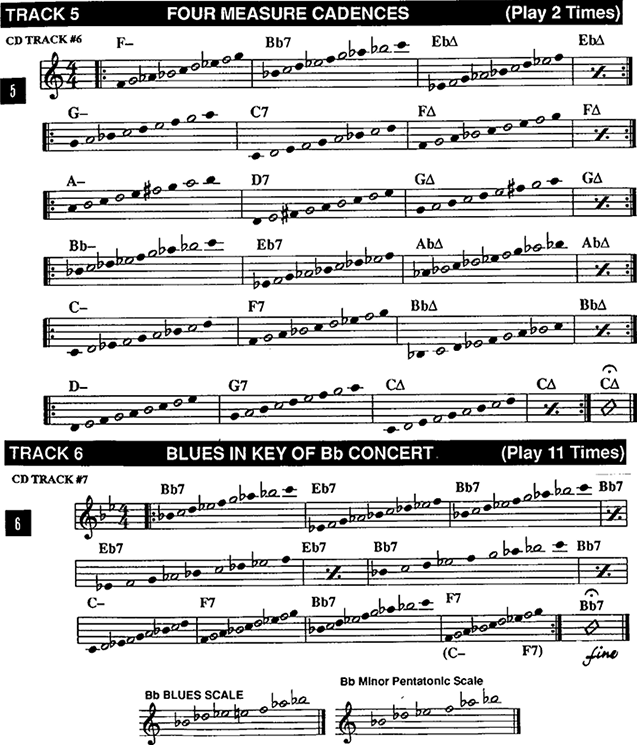

In der Jazzpädagogik werden Möglichkeiten der Aufnahmetechnik und der Digitalisierung intensiv für die Entwicklung von Lern- und Übeprogrammen genutzt. Seit den späten 1960er Jahren kann man das Begleiten und Improvisieren mithilfe von pädagogisch aufbereiteten ›Lead Sheets‹ und ›Playalong‹-Aufnahmen üben, auf denen nur die von einer Rhythmusgruppe gespielte Begleitung eines ›Standards‹ zu hören ist (Beispiel 16).

Beispiel 16: ›Cadences‹ und ›Blues‹-Übungen mit Skalen, in: Jamey Aebersold, How to Play Jazz and Improvise, Bd. 1 (1967), 69

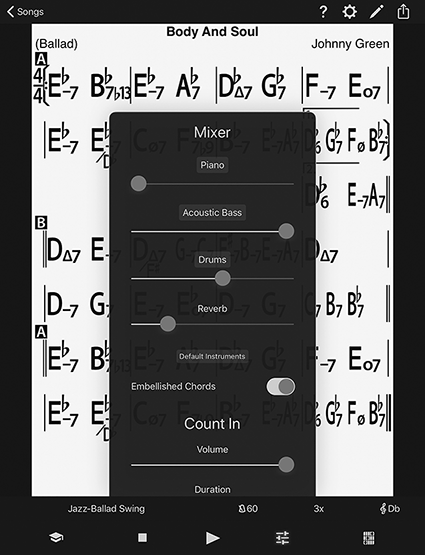

Das ›Playalong‹-Konzept wurde in den 2010er Jahren von den Entwicklern interaktiver Applikationen für Smartphones, Computer und Tablets aufgegriffen und weiterentwickelt. Eine der beliebtesten Applikationen ist das iReal Pro. In diesem lassen sich sämtliche Parameter (die Instrumente, der Stil, die Tonart, das Tempo etc.) individuell einstellen, Harmonisierungen verändern und eigene ›Playalongs‹ erstellen (Abbildung 2).[70] Darüber hinaus können Übungen mit der ›Record‹-Funktion aufgenommen und bequem verschickt werden. Aus Gründen des Copyrights können im iReal Pro – im Gegensatz zu den Aebersold-›Playalongs‹ – lediglich die Akkordprogressionen von Stücken angezeigt werden, nicht aber die Melodie. Die Applikation dient in erster Linie dazu, das Begleiten und Improvisieren über die Formen tonaler ›Standards‹ zu trainieren. Dabei lassen sich zusätzlich zu den Akkordsymbolen auch Griffe auf einer Klaviertastatur sowie Griffdiagramme für Ukulele bzw. Gitarre einblenden. Ebenso können Skalen im Fünfliniensystem angezeigt werden, die zu den jeweiligen Akkorden passen. Da der Applikation die oben beschriebenen, allgemein verbreiteten jazztheoretischen Prinzipien zugrunde liegen (die alphanumerischen Akkordsymbole, die Akkord-Skalen-Theorie etc.), werden beim Üben mit dem iReal Pro auch die damit verbundenen Denk- und Spielweisen verinnerlicht.

Abbildung 2: Johnny Green, Body and Soul (1930) als iReal Pro-›Playalong‹

IV. FAZIT

Die Betrachtung der Entwicklungsgeschichte der ›Lead Sheet‹-Notation vom Vaudeville bis zum iReal Pro zeigt, welch enormen Einfluss die Notationsweise in künstlerischer und pädagogischer Hinsicht bis zum heutigen Tag auf den Jazz ausübt. Aus der Diskussion der musiktheoretischen Implikationen und praktischen Konsequenzen geht hervor, dass die ›Lead Sheet‹-Notation das theoretische und praktische Denken stark prägt, ja mitunter selbst stilbildend wirkt – und zwar auch dann, wenn die durch sie beförderte, tendenziell eher ›vertikale‹ Spiel- und Denkweise[71] als Negativbeispiel dient, von dem man sich durch eine besonders kontrapunktische Spielweise lösen oder abgrenzen möchte.[72]

Die historischen Untersuchungen liefern neue und überraschende Erkenntnisse über den Ursprung der ›Lead Sheet‹-Notation. Die Quellen belegen nicht nur, dass die Notationsweise wesentlich älter ist als bislang angenommen – sie verbreitete sich bereits im ›American Vaudeville‹ und nicht erst durch die ›Tune-Dex Cards‹ –, sondern sie bieten auch eine plausible Erklärung für die Herkunft der Bezeichnung ›Lead Sheet‹, die sich offenbar aus dem Begriff »leader sheet« ableitet.

In der Gesamtbetrachtung fällt darüber hinaus auf, wie nahe sich die ›klassische‹ tonale Musik und der Jazz trotz aller äußeren Unterschiede einst in handwerklicher Hinsicht standen. Diese Nähe zeigt sich insbesondere in der Aufführungs- und Notationspraxis des ›American Vaudeville‹, das nicht nur eine gemeinsame Plattform, sondern auch ein ›Melting Pot‹ für verschiedene Musikstile war. Vaudeville-Arrangeure mussten schnell und stilsicher komponieren können, und Interpreten mussten spieltechnisch sehr versiert sein, denn neben Klassikern des Opern- und Operettenrepertoires wurden dort auch die neuesten Ragtime- bzw. Jazz-Kompositionen aufgeführt. Dabei erinnert das Nebeneinander verschiedener Notationsformen – Partituren und Stimmen für Ensembles auf der einen Seite sowie unbezifferter/bezifferter Bässe und ›Lead Sheets‹ für Pianisten auf der anderen – in mancherlei Hinsicht an die Aufführungs- und Notationspraxis der Generalbass- bzw. Partimentotradition des 18. und 19. Jahrhunderts. Die einstige Nähe der Stile ist aber ebenso bei der Analyse von Originalversionen populärer ›Standards‹ aus dem frühen 20. Jahrhundert zu erkennen, die im Jazz bis heute eine wichtige Rolle spielen. Viele der frühen ›Standards‹ sind in ihrer satztechnischen und formalen Anlage erstaunlich ›klassisch‹ gehalten, wie die Analyse der ›Bridge‹ von Body and Soul exemplarisch zeigt (Beispiel 12).

Die Untersuchungen werfen aber auch neue Fragen auf, denen es noch nachzugehen gilt. Die frühen ›Lead Sheets‹ waren im Vaudeville in erster Linie für Pianisten gedacht, zur Begleitung des Ensembles und/oder der Solist*innen, die in der Regel aus ausnotierten Stimmen spielten bzw. sangen. In kleinen Jazzensembles spielen jedoch üblicherweise alle Musiker*innen nach ›Lead Sheets‹. Es stellt sich daher die Frage, wann genau sich diese spezifische Aufführungspraxis verbreitete: schon in den späten 1910er bzw. frühen 1920er Jahren[73] oder erst mit den ›Tune-Dex Cards‹ und den ›Fake Books‹? Spielten und improvisierten möglicherweise schon im Vaudeville gelegentlich ganze Ensembles nach ›Lead Sheets‹? Und falls ja: Welches Repertoire wurde auf diese Weise aufgeführt und wie genau sahen die ›Lead Sheets‹ in solchen Fällen aus? Welche Stimmen, Harmonien und Vortragsbezeichnungen wurden ausgeschrieben und welche nicht? Wie einigte man sich auf konkrete Harmonien? Durch alphanumerische Akkordsymbole oder durch römische Stufenziffern? Wurde die ›Lead Sheet‹-Notation in ihrer modernen Form eventuell doch schon vor dem Aufkommen der ›Tune-Dex Cards‹ und ›Fake Books‹ vereinheitlicht?

Diese Fragen konnten hier nicht beantwortet werden. Fest steht aber, dass sich der Jazz und die ›klassische‹ Musik trotz der genannten Parallelen im Laufe des 20. und 21. Jahrhunderts sowohl in kompositorischer als auch in aufführungspraktischer Hinsicht zunehmend voneinander entfernten, und zwar so weit, dass die gemeinsamen Wurzeln heute kaum noch zu erkennen sind. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig, aber es steht außer Frage, dass die ›Lead Sheet‹-Notation dabei eine wichtige Rolle spielte. Während sich die ›klassische‹ Kunstmusik im späten 19. und vor allem im 20. Jahrhundert sukzessive von der Tonalität und der Improvisation distanzierte, wurden sie im Jazz und in der populären Musik fortgeführt und auf ganz unterschiedliche Weise weiterentwickelt. Dabei bildeten sich im Jazz ein sehr eigenes Tonalitätsverständnis und eine einzigartige Improvisationspraxis heraus, die jeweils in hohem Maße davon abhängen, was durch die ›Lead Sheet‹-Notation dargestellt werden kann und was nicht.

Die ›Lead Sheet‹-Notation ermöglicht in ihrer Mischung aus klaren Vorgaben hinsichtlich der Form und Harmonik sowie der Indeterminiertheit in Bezug auf die Instrumentation und Stilistik große improvisatorische Freiheiten, sorgt aber gleichzeitig für Kohärenz. Durch ›Lead Sheets‹ organisierte Musik ist offen für alle Arten von Besetzungen und vermag Elemente verschiedenster Stilrichtungen zu integrieren – vor allem rhythmische, die den Jazz besonders auszeichnen. Auch deshalb ist die Notationsweise wohl so beliebt und der Jazz so facettenreich.

Dennoch haben die ›Lead Sheet‹-Notation und die damit verbundene Art des Musizierens auch ihre Kehrseite. Das betrifft einerseits das von Keith Jarrett angesprochene ›vertikale‹ harmonische Denken, aber andererseits auch den Umgang mit standardisierten Improvisationsverfahren und Formen. Im schlechtesten Fall können die ›Lead Sheets‹ zu leeren ›Hülsen‹ verkommen, deren Originalvorlage selbst den Interpret*innen oft kaum mehr bekannt ist und die man nur immer wieder so zu reproduzieren versucht, wie sie auf einer berühmten Aufnahme gesungen bzw. gespielt wurde. In solchen Fällen besteht auch immer eine Tendenz zur »fossilization«, also einem stilistischen Gerinnungsprozess.[74]

Historische musiktheoretische Forschung kann dazu beitragen, diesem Gerinnungsprozess entgegenzuwirken. Sie kann verborgene Zusammenhänge aufdecken und die verschiedenen Stilrichtungen einander in künstlerischer und pädagogischer Hinsicht näherbringen. Durch die historische und theoretische Reflexion kann nicht nur ein vertieftes Bewusstsein für die jeweilige Spiel-, Kompositions- und Notationspraxis, sondern auch eine Basis für einen methodisch-didaktischen Austausch zwischen den verschiedenen Ausbildungstraditionen geschaffen werden.[75]

So könnten in der ›klassischen‹ Ausbildung z. B. die Solo- und Ensemble-Improvisation sowie die Komposition und das Arrangement für alle Instrumentalist*innen und Sänger*innen wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Dadurch ließe sich auch ein freierer, improvisatorischer Umgang mit dem Notentext von Repertoirestücken vermitteln. Zwar wird dies bereits seit einiger Zeit gefordert und auch teilweise schon praktiziert (etwa in Form der historischen Satzlehre und des Partimentospiels), die Entwicklung steht aber erst am Anfang und es gibt noch viel Verbesserungs- und Ausbaupotenzial. Insbesondere in den Bereichen der Improvisation und Gehörbildung würde es sich lohnen, Methoden aus der Jazzausbildung in die ›klassische‹ Lehre einzubeziehen. Man könnte etwa Improvisationsübungen und Transkriptionstechniken aus dem Jazz adaptieren oder gar nach dem Vorbild des iReal Pro eine interaktive Applikation für das Üben von Satzmodellen und Partimenti entwickeln. Umgekehrt vermag die Jazzausbildung von der Beschäftigung mit der historischen Satzlehre sowie den Spiel- und Kompositionstechniken älterer und zeitgenössischer ›klassischer‹ Musik zu profitieren, indem z. B. kontrapunktische Techniken, ›klassische‹ Instrumentationslehre und komplexere Formen in den Fokus genommen werden. In verschiedenen Phasen der Musikgeschichte hat sich wiederholt gezeigt, wie fruchtbar und bereichernd ein solches Denken und Arbeiten jenseits enger stilistischer Grenzen sein kann.

Anmerkungen

Die Schreibweise der Bezeichnung ›Lead Sheet‹ ist sowohl im Englischen als auch im Deutschen uneinheitlich. Verbreitete alternative Schreibweisen sind ›Leadsheet‹ und ›Lead-Sheet‹. Für eine moderne Definition der Bezeichnung siehe Witmer 2003b. Unter einer ›Lead‹-Stimme wird die Melodie- bzw. Hauptstimme eines Stückes oder aber einer Sektion eines Ensembles verstanden. Vgl. Witmer 2003a. | |

Vgl. Witmer/Finlay 2003. Seltener werden auch mehrere Systeme verwendet, um zusätzliche Stimmen oder konkrete Akkorddispositionen (›Voicings‹) abzubilden. | |

Gerade bei bekannteren Stücken werden aber oftmals schon beim Spiel des ersten ›Heads‹ (›Head In‹) melodische, rhythmische und harmonische Veränderungen vorgenommen. | |

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer Spielarten und Variationsmöglichkeiten, die sich nicht zwangsläufig nach einem durch ein ›Lead Sheet‹ vorgegebenen Rahmen zu richten haben. Vgl. zu den verschiedenen Arten der Improvisation im Jazz Kernfeld 2003. | |

Diese Aussage bezieht sich auf ein enges, insbesondere seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorherrschendes Werk- und Interpretationsverständnis im ›klassischen‹ Konzert- und Ausbildungsbetrieb, in dem ›Werktreue‹ oftmals mit ›Texttreue‹ gleichgesetzt wird und es gleichsam ›verboten‹ ist, am Text Veränderungen formeller, rhythmischer, harmonischer oder melodischer Art vorzunehmen. Die Forschungen zur historischen Satzlehre und Aufführungspraxis haben jedoch gezeigt, dass auch die Notation älterer Musik oftmals wesentlich freier gelesen werden darf und sollte. | |

Vgl. Witmer/Kernfeld 2003. Andere häufige Schreibweisen sind ›Fakebook‹ bzw. ›Fake-Book‹. | |

Vgl. Witmer 2003c. | |

Der Name ist ein Oberbegriff und umfasst eine unbestimmte Anzahl populärer US-amerikanischer Songs des frühen bis mittleren 20. Jahrhunderts, darunter ›Hits‹ aus dem Radio, Broadway-Musicals, Hollywood-Filmen etc. Vgl. Furia/Lasser 2006. | |

Vgl. Kernfeld 2006; Abel 2016; Vasconcellos 2017. Abel und Vasconcellos folgen in ihrer historischen Darstellung Kernfeld. | |

Weder in der Fachliteratur zur Jazzgeschichte und -improvisation (z. B. Berliner 1994; Gioia 2011 u. a.) noch in Publikationen über ›Standards‹ (z. B. Schaal 2001; Gioia 2012) oder in Lehrbüchern finden sich Angaben zur Genealogie der ›Lead Sheet‹-Notation. Die Enzyklopädie Die Musik in Geschichte und Gegenwart Online enthält keinen Artikel zum Thema. Die einschlägigen Artikel in Grove Music Online (Witmer 2003a, 2003b; Witmer/Finlay 2003) verweisen zwar auf Kernfelds Forschung, machen aber keine weiteren Angaben zur Entstehungsgeschichte. | |

Siehe jedoch Abel 2016. | |

Eine umfassende Studie zur Entwicklungsgeschichte der ›Lead Sheet‹-Notation und ihren Auswirkungen ist im Rahmen dieses Artikels nicht möglich. Es geht vielmehr darum, einen kursorischen historischen Überblick zu geben und einen Beitrag zum Diskurs über die musiktheoretischen Dimensionen der Notationsweise zu leisten. Über diesen Beitrag hinausgehend, wären vor allem rhythmische Aspekte noch zu diskutieren. | |

Vgl. Paymer 1993; Witmer/Finlay 2003. | |

Vgl. Paymer 1993, 264 f., und Kernfeld 2006, 42–50. Zum ›Hawaiian Music Craze‹ und zur Geschichte der Ukulele vgl. Walsh 2014 und Stillman 2014. Hawaiianische Musik und der ›Hula‹-Tanz hatten bereits um die Jahrhundertwende einen festen Platz in der US-amerikanischen Unterhaltungsindustrie (vor allem im ›American Vaudeville‹ und in ›Chautauqua‹-Zirkussen) sowie in der Werbung für Hawaii als exotische Urlaubsdestination. Das Interesse an hawaiianischer Musik verstärkte sich jedoch schlagartig durch die musikalischen Aufführungen im hawaiianischen Pavillon auf der »Panama Pacific International Exposition« in San Francisco 1915: »The varied performances by Hawaiian musicians at the exposition included numerous ukulele players and were seen by large audiences. By 1916, Hawaiian music was nothing less than a national craze, and ukulele sales were growing rapidly. […] Although the Hawaiian music craze of the late teens introduced the ukulele to a mass audience, the ukulele sensation really exploded as the instrument became incorporated into the popular American culture of the 1920s. The ukulele’s portability, low cost, and relatively undemanding technique all contributed to its rapid growth in popularity. Millions of ukuleles were sold in the United States in the 1920s, and, along with raccoon coats and flappers, the ukulele became an icon of the decade« (Walsh 2014). | |

Vgl. Kernfeld 2006, 1–37. Der Name Tune-Dex ist zusammengesetzt aus den Wörtern ›Tune‹ (d. h. Song) und ›Index‹. | |

Vgl. Kernfeld 2006, 2–5. Die Indizierung und das Timing von Aufnahmen stellten in Radiostationen eine notwendige Voraussetzung für die sekundengenaue Programmgestaltung dar. Vgl. Szász 2005, 11. | |

Als ›Cocktail Entertainer‹ wurden all jene Musiker bezeichnet, die solistisch oder in ›Combos‹ (d. h. ›Bands‹ bzw. Ensembles) in den ›Cocktail Lounges‹ von Hotels auftraten. Vgl. Kernfeld 2006, 25–37. | |

Goodwin 1955, 1956, 1957, 1960. Siehe auch Kernfeld 2006, 72 (Anm. 20). | |

Zu den Details der Gerichtsprozesse und zur Rolle Goodwins vgl. ebd., 51–73. | |

FBI-Akte vom 12.5.1964, zit. nach ebd., 110. | |

Vgl. ebd., 129‒143. | |

Sher 1988/91/95. | |

»Indeed, with chord symbols available, it was no longer necessary or even expected that a pianist would follow the notated piano part. In fact, on Tune-Dex Cards, there was no piano part. That aspect of sheet music had dropped away, and only melody, lyrics, and chord symbols remained. It was a new game. Make your own version of a song. Fake it« (Kernfeld 2006, 49 f.). Kernfeld trennt in seiner Arbeit nicht klar zwischen ›Lead Sheets‹ und ›Tune-Dex Cards‹. Diese Unschärfe führt zu Missverständnissen. An anderer Stelle schreibt Kernfeld: »Copyrighting lead sheets was neither a new idea nor a new legality« (ebd., 41). Er geht diesem logischen Widerspruch aber nicht weiter nach. Ähnlich verhält es sich mit den Akkordsymbolen, deren ›Erfindung‹ Kernfeld auf die 1920er Jahre zu datieren scheint (ebd., 39, »Songs and Copyright and the Invention of Chord Symbols«). Die Akkordsymbole existierten ebenfalls bereits seit langer Zeit (s. u.). Vgl. auch Witmer/Kernfeld 2003. | |

Vgl. Schneider 2016. | |

»It’s no exaggeration to say that the primary mode of dissemination of the popular song in the United States between 1900 and 1930 was the vaudeville stage« (Gushee 2005, 11). Viele der Musiker, die in ›Minstrel-Bands‹ und Vaudeville-Orchestern spielten, traten auch in Tanz-Orchestern (›Dance Orchestras‹) auf, die als direkte Vorläufer der Jazz-Bands gelten können (vgl. zur Heide 1994, 1996, 1998). Es bestehen große Ähnlichkeiten sowohl zwischen den Besetzungen der Vaudeville- und Tanz-Orchester bzw. Tanz-Bands als auch hinsichtlich der hohen Anforderungen, die an die Musiker gestellt wurden (z. B. gute Lese-, Transpositions- und Improvisationsfertigkeiten). Vgl. auch William C. Handys Feststellung: »The minstrel show at that time was one of the greatest outlets for talented musicians and artists« (Handy 1991, 62). Zur Geschichte der ›Minstrelsy‹ und Vaudeville Shows und ihrer Bedeutung für die Entwicklung des frühen Jazz vgl. auch Stearns 1970, 109–122; Kenney 1986; Riis 1989 und Gebhardt 2017. | |

Washington Post (Washington, D.C.), 21.10.1906, 3. https://www.newspapers.com/image/28881394 (22.11.2020) Laut Robert S. Golds Jazz Lexicon waren die Bezeichnungen ›lead‹ bzw. ›lead sheet‹ etwa seit 1925 allgemein bekannt (Gold 1964, 185 f.). | |

Intelligencer Journal (Lancaster, Pennsylvania), 6.3.1878, 1. https://www.newspapers.com/image/557095885 (22.11.2020) | |

Christensen 1912, 7. Zu Informationen über Axel W. Christensen siehe Hasse 2001. | |

Ein Vaudeville-Orchester bestand je nach Theater und Stadt aus unterschiedlich vielen Spielern. Frederic La Delle gibt in seinem Buch How to Enter Vaudeville von 1913 als Standardbesetzung neun Spieler an: »1st violin, 2nd violin, cornet, clarinet, piano, trombone, viola, bass and drums and traps« (La Delle 1913, 33). Der ›Orchestra Leader‹ bzw. ›Bandmaster‹ war in der Regel der erste Geiger, manchmal jedoch auch ein Bläser, wie z. B. William C. Handy berichtet, der als ›Cornetist‹ und ›Bandmaster‹ der Mahara’s Colored Minstrels auch Arrangements anfertigte (vgl. Handy 1991, 33). Vgl. zur Besetzung der ›Dance Orchestras‹ und der Rolle ihrer ›Leader‹ auch zur Heide 1994, 1996, 1998. | |

»Dirigera-t-il [le chef d’orchestre] en lisant sur une grande partition ou sur un premier violon conducteur […] contenant seulement les principales rentrées instrumentales, la Basse ou la mélodie« (Berlioz 1855, 310). Auch im französischen Vaudeville – dem Vorläufer des US-amerikanischen – leitete der erste Geiger das Ensemble (vgl. Planque 1837, 156). | |

An Stummfilm-Pianisten und -Organisten wurden ähnliche Anforderungen gestellt wie an Vaudeville-Pianisten. Man musste jeweils gegebene Melodien harmonisieren und eigene Stücke improvisieren können, gut vom Blatt lesen, Stimmen und ganze Stücke transponieren und fehlende Orchesterparts spielen können. Axel Christensen reagierte auf den steigenden Bedarf an Stummfilm-Begleitern in Filmtheatern zu Beginn des 20. Jahrhunderts und veröffentlichte ab Dezember 1914 den Inhalt seines Instruction Book for Vaudeville Piano Playing nochmals als fortlaufende Lektionen in der monatlich erscheinenden Zeitschrift Christensen’s Ragtime Review, jedoch nun als »Course in Vaudeville and Picture Show Piano Playing«. Er schreibt dazu: »Every month we will publish an installment of a course in vaudeville and picture show piano playing. By studying these instructions carefully any person, with a fair knowledge of piano to start with, can qualify as a pianist for vaudeville theaters and moving picture houses. The following subjects will be taken up in this course: Sight reading, elementary harmony, playing from violin parts (leader sheets), playing from bass parts, transposing, modulating, vaudeville cue, what to play and how to play it, together with practical information about the work that is usually only obtained after years of experience« (Christensen 1914, 13). Vgl. zur Stummfilm-Begleitung auch Lang/West 1920, 1–30 und Tootell 1927, 38–51. | |

Christensen 1912, 30 f. | |

Ebd., 31. | |

Zum Partimentospiel vgl. Diergarten/Holtmeier 2016. | |

Zu den ›Basses données‹ und ›Chants donnés‹ vgl. z. B. Reber 1862 oder Dubois 1921. Eine Sammlung von bezifferten und unbezifferten Bässen sowie zu harmonisierenden Melodien findet sich auch in Ferdinand Hillers Uebungen zum Studium der Harmonie und des Contrapunktes (Hiller 1930). | |

Christensen 1912, 31 f. | |

Vgl. Christensen 1920. | |

Holtmeier 2016. | |

Vgl. zu den Akkordsymbolen Weber 1824, § 52, 195. Vgl. auch Holtmeier 2010a, 2016, 2017 sowie Damschroder 2008. | |

Holtmeier 2016. | |

Zu den musiktheoretischen Hintergründen und Entwicklungslinien sowie dem Einfluss der europäischen Musiktheorie auf den Ragtime und frühen Jazz vgl. Teriete 2018 und i. V. | |

Waterman 1924, 54. Vgl. an dieser Stelle Watermans und Christensens unterschiedliche Verwendung der Bezeichnung ›Lead‹. Waterman versteht unter der ›Lead‹-Stimme in seinem Lehrbuch in erster Linie den Gesangspart (›Voice Part‹) populärer Songs, Christensen dagegen den Geigenpart des Vaudeville-Orchesters. Das Zitat ist – ebenso wie die Zitate von Christensen – selbstverständlich kritisch zu lesen. Bis zu welchem Grad bei Auftritten und Aufnahmesessions tatsächlich improvisiert wurde, ist in jedem Einzelfall zu untersuchen. Die weit verbreitete Annahme, frühe Jazz-Ensembles hätten bei Aufnahmesessions Stücke größtenteils ›nach Gehör‹ gespielt bzw. improvisiert, entspricht wohl nur partiell der Realität, denn nicht nur für Big Bands und Orchester, sondern auch für kleine bis mittelgroße Ensembles wurden viele der einzuspielenden Stücke noch häufig arrangiert und zum Teil sogar ganze Soli ausgeschrieben. Vgl. dazu Chevan 1997. | |

Die Ausführungen und Schlussfolgerungen in diesem und den folgenden Teilen (»III. Pädagogische Praxis« und »IV. Fazit«) basieren zu weiten Teilen auf der Erfahrung des Autors und können daher nur mit Einschränkung gelten. Um allgemeingültige und differenziertere Aussagen über den Einfluss der Notationsweise auf die Denkweise von Musiker*innen treffen zu können, wären größer angelegte empirische Studien durchzuführen. | |

Dabei sind vor allem zwei Bereiche zu unterscheiden: das Solieren und Begleiten (›Soloing and Comping‹) sowie das Komponieren und Arrangieren (›Composing and Arranging‹). Vgl. zu dieser Unterscheidung in Bezug auf die Musik des 18. und 19. Jahrhunderts auch Holtmeier 2010b, 93 f. (Anm. 35). | |

Vgl. oben, Abschnitt I.3., Anm. 40. | |

Vgl. Mehegan 1959. Mehegan schrieb vieles von dem fest, was heute in der Jazztheorie als selbstverständlich angesehen wird: »Mehegan designated seventh chords as normative (11), insisted on Roman numeral designation to simplify description of function (11), located the five now-standard seventh-chord qualities (25), described the now-standard seven diatonic modes (81), and related chord type[s] to various scales and modes (84–98) in ways that still underlie much jazz theory« (Martin 1996, 8). Vgl. aber auch schon Lange 1926, 21. | |

Prinzipiell kann jeder Ton zu einem akkordeigenen Ton erklärt werden. Es kommt dabei vor allem auf den stilistischen Kontext und auf die metrische Gewichtung an. An den Begriffen ›Konsonanz‹ und ›Dissonanz‹ wird in der Jazztheorie in der Regel festgehalten, wenngleich diese Begriffe ‒ ebenso wie die Dissonanzbehandlung ‒ sehr unterschiedlich aufgefasst werden. | |

An den Akkordsymbolen lässt sich allenfalls ablesen, welche Funktion ein Akkord haben könnte und welche nicht. So können Mollseptakkorde oder Große Septakkorde z. B. eine tonikale oder subdominantische Funktion haben, aber keine dominantische. Durakkorde mit kleiner Sept besitzen meist eine dominantische Funktion, können aber z. B. im Blueskontext auch eine tonikale oder subdominantische Funktion annehmen (I7 oder IV7). Vgl. zur begrenzten Aussagekraft der Akkordsymbole auch Mehegan 1959, 6–8. Mehegan verweist, wie schon Christensen fast 50 Jahre zuvor, auf die Nützlichkeit der Generalbassbezifferung und versucht, für die Jazztheorie eine funktionale Schreibweise aus römischen Stufenziffern mit Generalbezifferung zu etablieren: »The use of chord letters among musicians may seem strange when one considers that an organized method of spelling any musical function has existed for some two hundred years – Figured Bass. This is the first serious attempt to apply figured bass to jazz. Using figured bass, the jazz musician can for the first time correctly and completely indicate his music with precision. An irony here is that the jazz musician plays out of one ear and talks out of the other. No jazz musician thinks of lettered chords when he is playing; he hears interval steps based on the distance between one chord and another. Distance can best be described by number. In other words, the jazz musician plays by the natural system of figured bass. In describing this music, it is reasonable that the same system should be used« (ebd., 6). Mehegans Bezifferungsart setzte sich jedoch weder in der Praxis noch in der Jazztheorie durch. | |

Die Akkord-Skalen-Theorie wurde durch Russell (1953) entwickelt, von Mehegan (1959) aufgegriffen und schließlich an der Berklee School of Music weiterentwickelt und weltweit verbreitet. Seit den späten 1960er Jahren wurde die Akkord-Skalen-Theorie außerdem durch die Publikationen der Jazzpädagogen Jamey Aebersold, David Baker und Jerry Coker verbreitet (auch die »ABCs of jazz education« genannt, vgl. Herzig 2019). Vgl. zur Entwicklungsgeschichte der Jazztheorie und -harmonielehre auch Martin 1996, Stover 2014 und Teriete i. V. | |

Vgl. oben, Abschnitt I.3., Anm. 40. | |

Zur ›Oktavregel‹ vgl. Holtmeier 2009. | |

Vgl. dazu auch Goodwins »Chord Chart«: »For easier reading all possible | |

Vgl. zur Tritonussubstitution und zum übermäßigen Quintsextakkord Biamonte 2008. Bereits 1871/72 beschreibt diese Art der Auflösung Tschaikowsky (1899, 106–108). Prout bezeichnet den Akkord als » | |

Vgl. Biamonte 2008 und Georgi 2016. | |

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die laxe, enharmonisch verwechselte Notation des übermäßigen Quintsextakkordes als Dominantseptakkord in der europäischen Kunstmusik bereits seit dem späten 18. Jahrhundert gängig ist. Im ›klassischen‹ Repertoire des späten 18. und des 19. Jahrhunderts findet man diese Notation jedoch fast ausschließlich im Kontext enharmonischer Modulationen. Im Jazz ist die Schreibweise potenziell übermäßiger Quintsextakkorde als Dominantseptakkord dagegen auch üblich, wenn mit dem Akkord nicht moduliert wird. | |

Christensen 1912, 28. | |

Vgl. zur ›Omnibus‹-Progression Yellin 1998 und Holtmeier 2008. | |

Es gibt im Real Book jedoch einige ›Lead Sheets‹, die mehrere Systeme nutzen, um kontrapunktisch geführte Linien darzustellen, wie etwa Interplay von Bill Evans oder Four Winds von Dave Holland. Dennoch: Nur ca. 17 % der insgesamt 443 Stücke sind in mehr als einem System notiert und zwar in erster Linie, um ›Vamps‹, Basslinien, konkrete ›Voicings‹ und parallel geführte Stimmen anzugeben. Nur etwa 4 % der Stücke sind tatsächlich kontrapunktisch angelegt. In ihren Improvisationen tendieren die Spieler*innen der Referenzaufnahmen aber auch in diesen Stücken zu einem weniger kontrapunktischen Spiel. | |

Bernstein 1955. | |

Sogar im Free Jazz, in dem häufig ganz auf verbindliche harmonische Progressionen verzichtet wird, sind die sich ergebenden kontrapunktischen Linien und Zusammenklänge nicht unbedingt ›zufällig‹, sondern oftmals ein Ergebnis der spontanen Reaktion der Musiker*innen auf das unmittelbare musikalische Geschehen. | |

Vgl. Hobson 2014. | |

Der Begriff ›Guide-Tone‹ wird in der Theorie und Praxis zum Teil unterschiedlich aufgefasst. Als ›Guide-Tones‹ im engeren Sinne werden in der Regel die Terzen (3) und Septimen (7) der Akkorde eines Stückes bezeichnet, durch deren gezieltes An- und Umspielen die harmonischen Progressionen verdeutlicht werden können. Als ›Guide-Tones‹ im weiteren Sinne können aber auch beliebige andere Zieltöne bezeichnet werden, die in Improvisationen um- und angespielt werden. | |

Vgl. Holtmeier 2010b, 93 f. | |

Jarrett/Iverson 2009. | |

Vgl. Mehegan 1965, 49–288, und Levine 1989, 42 f. Das ›A Position Left Hand Voicing‹ hat die Terz als tiefsten Ton, das ›B Position Left Hand Voicing‹ die Septime. Die ›Left Hand Voicings‹ folgen in Progressionen meist dem »Gesetz des nächsten Weges«. Vgl. dazu Holtmeier 2010b, 93 f. | |

Als Lehrbücher vgl. z. B. Lange 1926; Mehegan 1959; Aebersold 1967; Coker 1980; Baker 1988; Levine 1989; Lindsay 2004 und Terefenko 2014. Zur Entwicklung der Jazztheorie und Jazzharmonielehre siehe Martin 1996 und Stover 2014. | |

Es fällt auf, dass zwar zahlreiche Jazz-Harmonielehren vorliegen, jedoch fast keine gesonderten Lehrbücher zum Thema Jazz-Kontrapunkt. Es scheint sich aber ein Gegentrend abzuzeichnen, denn es gibt seit Neuerem »Jazz Counterpoint«-Kurse am Berklee College of Music, und es sind jüngst auch Lehrvideos (Hekselman 2015) sowie Dissertationen zum Thema erschienen (Alcántara 2017 und Vasiljevic 2017). | |

Diese beiden Formen und die mit ihnen verbundenen standardisierten Akkordprogressionen liegen auch sämtlichen ›Contrafacts‹ zugrunde (Stücken mit der gleichen Form und denselben harmonischen Verläufen). | |

Vgl. Tucker/Kernfeld 2003. | |

Die Applikation wurde 2010 von der Firma »Technimo LLC« aus New York City auf den Markt gebracht und ist für die Betriebssysteme iOS, OS und Android verfügbar (https://irealpro.com/ [22.11.2020]). Der Name iReal Pro ist offensichtlich eine Anspielung auf das Real Book und das iPhone. | |

Vgl. oben, Abschnitt II.3., Anm. 64, das Zitat von Keith Jarrett. | |

Als Jazzpianisten, die bei ihrem Spiel großen Wert auf die kontrapunktischen Verläufe aller Stimmen legen, seien hier exemplarisch Keith Jarrett, Fred Hersch und Brad Mehldau genannt. | |

Vgl. oben, Abschnitt I.3., Anm. 42, das Zitat von Glenn Waterman. | |

Vgl. Tucker/Kernfeld 2003. | |

Vgl. dazu auch Whyton 2006. |

Literatur

Abel, Mark (2016), »Radical Openness: Chord Symbols, Musical Abstraction and Modernism«, Radical Philosophy, H. 195, 25–37.

https://www.radicalphilosophy.com/article/radical-openness (22.11.2020)

Aebersold, Jamey (1967), How to Play Jazz and Improvise, Bd. 1, New Albany (IN): Jamey Aebersold Jazz.

Alcántara, Victor (2017), Aspekte des Kontrapunkts und der bilateralen Symmetrie in der linearen Jazzpiano-Improvisation, Phil. Diss., Universität für Musik und darstellende Kunst Graz.

Baker, David (1988), Jazz Improvisation, 2. Auflage, Los Angeles: Alfred Music.

Berliner, Paul F. (1994), Thinking in Jazz: The Infinite Art of Improvisation, Chicago: University of Chicago Press.

Berlioz, Hector (1855), Grand traité d’instrumentation et d’orchestration modernes op. 10 [1844], erweiterte Auflage, Paris: Schonenberger.

Biamonte, Nicole (2008), »Augmented-Sixth Chords vs. Tritone Substitutes«, Music Theory Online 14/2.

https://mtosmt.org/issues/mto.08.14.2/mto.08.14.2.biamonte.html (22.11.2020)

Chevan, David (1997), Written Music in Early Jazz, Ph.D., The City University of New York.

Christensen, Axel W. (1912), Christensen’s Instruction Book for Vaudeville Piano Playing, Chicago: Axel W. Christensen.

Christensen, Axel W. (1914), Christensen’s Ragtime Review. Chicago: Axel W. Christensen.

Christensen, Axel W. (1920), Christensen’s New Instruction Book for Rag and Jazz Piano Playing. Chicago: Christensen School of Popular Music.

Coker, Jerry (1980), The Complete Method for Improvisation, Lebanon (IN): Studio P/R.

Damschroder, David (2008), Thinking about Harmony: Historical Perspectives on Analysis, Cambridge: Cambridge University Press.

Diergarten, Felix / Ludwig Holtmeier (2016), »Partimento« [2008], in: MGG Online, hg. von Laurenz Lütteken, Kassel: Bärenreiter.

https://www.mgg-online.com/mgg/stable/18318 (22.11.2020)

Dubois, Théodore (1921), Traité d’harmonie théorique et pratique, Paris: Heugel.

Furia, Philipp / Michael Lasser (2006), America’s Songs: The Stories Behind the Songs of Broadway, Hollywood, and Tin Pan Alley, New York: Routledge.

Gebhardt, Nicholas (2017), Vaudeville Melodies, Chicago: University of Chicago Press.

Georgi, Konrad (2016), »Zum Begriff der ›Sekundärdominante‹. Ist das Kunst oder kann das weg?«, in: Musica floreat! Jürgen Blume zum 70. Geburtstag, hg. von Immanuel Ott und Birger Petersen, Mainz: Are, 73‒92.

Gioia, Ted (2011), The History of Jazz, 2. Auflage, New York: Oxford University Press.

Gioia, Ted (2012), The Jazz Standards: A Guide to the Repertoire, New York: Oxford University Press.

Gold, Robert S. (1964), A Jazz Lexicon, New York: Alfred A. Knopf.

Gushee, Lawrence (2005), Pioneers of Jazz: The Story of the Creole Band, New York: Oxford University Press.

Handy, William C. (1991), Father of the Blues. An Autobiography [1941], New York: Da Capo.

Hasse, John E. (2001), »Christensen, Axel (Waldemar)«, in: Grove Music Online.

https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.41373 (22.11.2020)

Herzig, Monika (2019), »The ABCs of Jazz Education. Rethinking Jazz Pedagogy«, in: Jazzforschung heute. Themen, Methoden, Perspektiven, hg. von Martin Pfleiderer und Wolf-Georg Zaddach, Berlin: EMVAS, 181–197.

Hiller, Ferdinand (1930), Uebungen zum Studium der Harmonie und des Contrapunktes [1860], 28. Auflage, Köln: DuMont-Schauberg’sche Buchhandlung.

Hobson, Vic (2014), Creating Jazz Counterpoint: New Orleans, Barbershop Harmony, and the Blues, Jackson (MS): University Press of Mississippi.

Holtmeier, Ludwig (2008), »Teufelsmühle«, in: Das Beethoven-Lexikon, hg. von Heinz von Loesch und Claus Raab, Laaber: Laaber, 763 f.

Holtmeier, Ludwig (2009), »Zum Tonalitätsbegriff der Oktavregel«, in: Systeme der Musiktheorie, hg. von Clemens Kühn und John Leigh, Dresden: Sandstein, 7–19.

Holtmeier, Ludwig (2010a), »Feindliche Übernahme. Gottfried Weber, Adolph Bernhard Marx und die bürgerliche Harmonielehre des 19. Jahrhunderts«, in: Musiktheorie als interdisziplinäres Fach, hg. von Christian Utz, Saarbrücken: Pfau, 2010, 81‒100 [ders. Text in: Musik & Ästhetik 16 (2012), H. 63, 5‒25].

Holtmeier, Ludwig (2010b), »Vom Triebleben der Stufen. Gedanken zum Tonalitätsbegriff Arnold Schönbergs«, in: Musik und ihre Theorien. Clemens Kühn zum 65. Geburtstag, hg. von Felix Diergarten, Ludwig Holtmeier, John Leigh und Edith Metzner, Dresden: Sandstein, 84‒108.

Holtmeier, Ludwig (2016), »Weber, (Jacob) Gottfried« [2007], in: MGG Online, hg. von Laurenz Lütteken, Kassel: Bärenreiter.

https://www.mgg-online.com/mgg/stable/48737 (22.11.2020)

Holtmeier, Ludwig (2017), Rameaus langer Schatten. Studien zur deutschen Musiktheorie des 18. Jahrhunderts, Hildesheim: Olms.

Jadassohn, Salomon (1883), Lehrbuch der Harmonie, Leipzig: Breitkopf & Härtel.

Jarrett, Keith / Ethan Iverson (2009), »Interview with Keith Jarrett«.

https://ethaniverson.com/interviews/interview-with-keith-jarrett/ (22.11.2020)

Kenney, William H. (1986), »The Influence of Black Vaudeville on Early Jazz«, The Black Perspective in Music 14/3, 233‒248.

Kernfeld, Barry (2003), »Improvisation (jazz)«, in: Grove Music Online.

https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.J215000 (22.11.2020)

Kernfeld, Barry (2006), The Story of Fake Books: Bootlegging Songs to Musicians, Lanham (MD): Scarecrow.

La Delle, Frederic (1913), A Complete Illustrated Course of Instruction: How to Enter Vaudeville, Jackson (MI): Excelsior.

http://www.loc.gov/exhibits/bobhope/vaude.html#obj041a (22.11.2020)

Lang, Edith / George West (1920), Musical Accompaniment of Moving Pictures: A Practical Manual for Pianists and Organists, Boston: Boston Music Company.

Lange, Arthur (1926), Arranging for the Modern Dance Orchestra, New York: Arthur Lange.

Levine, Mark (1989), The Jazz Piano Book, Petaluma (CA): Sher Music.

Lindsay, Gary (2004), Jazz Arranging Techniques from Quartet to Big Band, Miami (FL): Staff Art.

Martin, Henry (1996), »Jazz Theory: an Overview«, Annual Review of Jazz Studies 8, 1‒17.

Mehegan, John (1959/62/64/65), Jazz Improvisation, Bd. 1: Tonal and Rhythmic Principles, Bd. 2: Jazz Rhythm and the Improvised Line, Bd. 3: Swing and Early Progressive Piano Styles, Bd. 4: Contemporary Piano Styles, New York: Watson-Guptill.

Paymer, Marvin E. (Hg.) (1993), Facts behind the Songs. A Handbook of American Popular Music from the Nineties to the ’90s, New York: Garland.

Planque, o. A. (1837), Agenda musical: contenant les noms et demeures de tous les artistes et commerçans en musique, Paris: Duverger.

Prout, Ebenezer (1903), Harmony. Its Theory and Practice [1889], 30. Auflage, London: Augener.

Reber, Henri (1862), Traité d’harmonie, Paris: Colombier.

Riis, Thomas L. (1989), Just Before Jazz: Black Musical Theater in New York, 1890–1915, Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press.

Russell, George (1953), The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization, New York: Concept Publishing.

Schaal, Hans-Jürgen (2001), Jazz-Standards. Das Lexikon, Kassel: Bärenreiter.

Schneider, Herbert (2016), »Vaudeville« [1998], in: MGG Online, hg. von Laurenz Lütteken, Kassel: Bärenreiter.

https://www.mgg-online.com/mgg/stable/47025 (22.11.2020)

Stearns, Marshall (1970), The Story of Jazz, New York: Oxford University Press.

Stillman, Amy Ku’Uleialoha (2014), »Hawaii«, in: Grove Music Online.

https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.A2256754 (22.11.2020)