»I repeat you without beginning or end«

Trauma, Spiegel und ›hypermediacy‹ in Michel van der Aas ›chamber opera‹ Blank Out (2015/16)

Elisabeth van Treeck

Bei Michel van der Aas Blank Out (2015/16) handelt es sich um eine ›chamber opera‹ für Sopran, Bariton, Chor und 3D-Film. Die Analyse dieser multimedialen Komposition widmet sich den Bezugnahmen zwischen den verschiedenen Medien, indem einerseits die Partitur und das Libretto sowie andererseits die Aufführungsdimension betrachtet werden. Argumentiert wird, dass die multimediale Anlage als Rahmen und Werkzeug fungiert, um Prozesse der Erinnerung zweier Menschen, deren Körper die Spuren traumatischer Erfahrungen in sich tragen, auszuloten und überlappen zu lassen. Multimedialität bzw. in diesem Fall »hypermediacy« (Bolter/Grusin) wird dabei als Affizierungsstrategie gelesen, die zusätzlich zur Bedeutungsintensivierung ein bestimmtes Wirkungspotenzial entfaltet.

Michel van der Aas Blank Out (2015/16) is a ›chamber opera‹ for soprano, baritone, choir, and 3D film. The analysis of this multimedia composition examines the references between the different media by looking at the score and the libretto on the one hand and the performance dimension on the other. It will be shown that the multimedia framework serves as a tool for exploring and overlapping memory processes of two people whose bodies bear comparable traces of traumatic experiences. Multimediality, or »hypermediacy« (Bolter/Grusin) to be exact, is thereby read as a strategy of affectation that, in addition to intensifying meaning, precipitates a certain potential of effect.

»To stow away

in the violence

of a simple memory

in your drowned hands

to stow away in my word«

(Ingrid Jonker, L’art poétique)

Im Zentrum dieser Untersuchung steht Blank Out, eine ›chamber opera‹ für Sopran, Bariton, Chor und 3D-Film des niederländischen Komponisten, Filmemachers und Regisseurs Michel van der Aa (*1970). Die 2015/16 entstandene und 2016 in Amsterdam uraufgeführte multimediale Komposition besteht aus Soundeinspielungen, Live-Gesang, Filmprojektionen, Live-Videos und Bühnengeschehen, verzichtet allerdings auf ein Orchester und einen Live-Chor.[1] Die Besetzung mit Sopran (Miah Persson) und Bariton (Roderick Williams) verkörpert archetypisch eine enge Mutter-Sohn-Verbindung.[2] Das Libretto setzt sich aus vom Komponisten verfassten Abschnitten und Gedichten der südafrikanischen Lyrikerin Ingrid Jonker (1933–1965) zusammen. Während die Texte der gesprochenen Passagen von Van der Aa stammen, basieren die von den Sänger:innen und dem Chor gesungenen Abschnitte bis auf wenige Ausnahmen auf Gedichten von Jonker, die in den Bänden Escape (1956), Smoke and Ochre (1963) und Tilting sun (1966) erschienen sind. Auch wenn Blank Out keine Oper über das Leben Jonkers darstellt, greift Van der Aa zwei Aspekte ihrer Biographie heraus, um sie thematisch zu verarbeiten. Das ist zum einen die für ein Kind traumatische Erfahrung des Selbstmords der eigenen Mutter, was Jonker im Alter von zehn Jahren erleben musste, und zum anderen der Freitod der Lyrikerin durch Ertrinken im Alter von 31 Jahren.[3] Im Mittelpunkt der Komposition steht das Erleben von Depression, Verlust und Trauma. Die Art und Weise, wie sich dieses Thema unter Verwendung der genannten Medien vermittelt und darstellt, ergibt sich aus dem, was verhandelt wird.

Wollte man am Beispiel von Blank Out der Frage nach möglichen analytischen Zugängen zu multimedialen Werken nachgehen, so käme man nicht um die ebenso banale wie grundsätzliche Frage umhin, ob eine Methodenreflexion ausgerechnet am Beispiel einer Oper versucht werden sollte. Wenn Multimedialität die axiomatische Grundlage der Oper darstellt, bedeutet es dann, Eulen nach Athen zu tragen, wenn eine Oper im Kontext dieses Themenheftes als Analysegegenstand herangezogen wird? Denn als multimediale Kunstform par excellence stellt die Kombination mehrerer Medien nichts Geringeres als ihre Möglichkeitsbedingung dar. Die altbekannte Streitfrage »Prima la musica e dopo le parole« oder »Prima le parole e dopo la musica« bringt diesen Sachverhalt ungeachtet des damit einhergehenden polemischen Untertons nach einer Hierarchisierung der Medien in aller Kürze auf den Punkt.[4] Multimedia bezeichnet unterschiedlich gelagerte und mitunter auch unterschiedlich hierarchisierte Bezugnahmen zwischen Musik und anderen Medien. Demnach handelt es sich bei solchen Kompositionen um mehr oder weniger geordnete, strukturgebundene Geflechte von Medien, wobei mit den verschiedenen Medien unterschiedliche Ausdrucks-, Inhalts- und Wirkungspotenziale einhergehen. Ähnlich bringt dies Nicholas Cook auf den Punkt, der darauf hinweist, dass sich auch die Analyse rein musikalischer Werke stets für die Bezüge zwischen Tönen innerhalb von Tonfolgen und -schichtungen interessiert. Übertragen auf multimediale Kompositionen formuliert er:

To analyse something as multimedia is to be committed to the idea that there is some kind of perceptual interaction between its various individual components, such as music, speech, moving images and so on; for without such interaction there is nothing to analyse.[5]

Sich dieser Interaktionen anzunehmen, etwa nach der kompositorischen Struktur oder der Dramaturgie, den Bedeutungen und den Wirkungen im wechselseitigen Verhältnis der Medien zu fragen, darin liegen die Aufgaben einer solchen Analyse. Sie kann zunächst grundsätzlich davon ausgehen, dass der Einsatz von mehr als einem Medium innerhalb einer Komposition keinem Selbstzweck – der Einsatz von Video beispielsweise ob des Videos willen – unterliegt, sondern dass ein inhaltliches Motiv, eine narrative Struktur oder zumindest ein konzeptueller Gedanke den Anlass dafür gibt.[6] Als performative Kunstform ist es darüber hinaus gerade die Oper, die basierend auf dieser relationalen Verfasstheit den Blick auf die sich im szenischen Raum ereignende Aufführung öffnet und eine Auseinandersetzung mit ebendieser einfordert.

Nicht nur in Blank Out, sondern in den Kompositionen Michel van der Aas generell wird die Medienverwendung über die szenische Aushandlung eines Kernthemas – oftmals Fragen nach Erinnerung, Identität und Trauma – legitimiert.[7] Die Verbindung von ›traditionellen‹ Medien der Oper, wie Musik, Text und Szene, mit Sound- und (3D-)Filmeinspielungen, also unter Einbezug digitaler Medien, zielt darüber hinaus darauf ab, einen Mehrwert zu generieren.[8] Diesen Mehrwert sucht Van der Aa in der Multiplizierung von Bedeutungsangeboten und narrativen Verstrickungen und, verknüpft über den Zugriff auf Raum, Körper und Stimme, in den Ausdrucks- und Wirkungspotenzialen. Bedeutsam ist, auf welche Weise die Medien selbst bei Van der Aa zueinander in Bezug gesetzt werden, geht es ihm doch nicht darum, sie zum Zwecke von Illusionserzeugung hinter der Erzählung zurücktreten zu lassen. Vielmehr erlangen – im Sinne der von Jay David Bolter und Richard Grusin formulierten Theorie der »hypermediacy«[9] – die Medien selbst in ihrer Materialität Bühnenpräsenz. Insbesondere die diegetische, aber auch die bewusst illusionsbrechende Funktion von filmischem Material ist in den Opern von Relevanz. Van der Aas Figuren drehen Filme (After Life und Sunken Garden), verschieben die Leinwände (Upload) oder tauchen von ihrer Bühnenwelt ausgehend in die filmische Welt ab (Sunken Garden). Die vorliegende Analyse interessiert sich für diese medialen ›interactions‹ (Cook) daher nicht nur auf der Ebene der Semantik und Repräsentation, sondern auch hinsichtlich des Zusammenspiels verschiedener Medienmaterialitäten und der von ihnen erzeugten theatralen und filmischen ›Welten‹ und deren Präsenzeffekte zugunsten bestimmter wirkungsästhetischer Potenziale. Deswegen erfolgt der Zugriff an den Schnittflächen von zwei mal zwei Polen, zwischen denen sich die musiktheaterwissenschaftliche Forschung oftmals bewegt.

Komposition, Inszenierung, Aufführung

Der Zugriff erfolgt zunächst an der Mittellinie von Repräsentation, Semantik und Interpretation auf der einen und Präsenz, Performativität, Körperlichkeit und Stimmlichkeit auf der anderen Seite. Ich übernehme diese beiden Pole von Clemens Risi, der in seinen Forschungen zur Aufführungsdimension der Oper, der Oper in performance, ausgehend vom material und performative turn vorschlägt, die Partitur als einen, in die Materialität einer Aufführung einfließenden Bestandteil aufzufassen und nicht (mehr) als primären, vorgelagerten Text, an dem sich die Aufführung einer Inszenierung zu messen hat.[10] Bei der Relevanz dieser Prämisse ist im Zuge der Auseinandersetzung mit Opern des 20. und 21. Jahrhunderts, die Neue Medien involvieren, allerdings eine Verschiebung zu beachten. Zählen bei einer Komposition wie Blank Out auch Videos und Soundeinspielungen zu den werkkonstituierenden Bestandteilen, dann verändert sich der arbeitsteilige und chronologische Ablauf von Komposition, Inszenierung und Aufführung, wie er sich seit dem Aufkommen der modernen Regie im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts verfestigt hat. Inwiefern multimediales Komponieren dieses Verhältnis verändert, zeigt sich beispielhaft an der künstlerischen Praxis Michel van der Aas. Ihn ausschließlich als Komponisten zu bezeichnen, greift entschieden zu kurz.[11] Er zeichnet nicht nur für die Herstellung der musikalischen Ebene verantwortlich, sondern auch für den Soundtrack und die Bühnenregie sowie für die Produktion der Filmzuspielungen, deren Herstellung er vom Drehbuch über den Schnitt bis hin zur Postproduktion verantwortet. Die Inszenierung ist der Komposition demnach gerade nicht nachgelagert, sondern gehört ihr an. In Personalunion vereint Van der Aa Funktionen, die im Produktionsbetrieb – und zwar sowohl in Bezug auf die Klassikerinszenierungen des Regietheaters als auch weitestgehend im Feld aktueller Uraufführungen – üblicherweise auf mehrere Personen mit jeweiliger Fachexpertise (Komposition, Text- und Videoproduktion, Bühnenregie) verteilt sind.[12] Diese Überlagerung der Arbeitsprozesse, mitunter dieses Ineinsfallen, hebt die Unterscheidung von Komposition und Inszenierung als traditionellerweise getrennte und von verschiedenen künstlerischen Autorschaften verantwortete Prozesse letzlich auf. Eine Analyse hätte sich folglich nicht nur auf die Partitur zu stützen, sondern müsste ebenso die Aufführung oder zumindest eine Aufzeichnung berücksichtigen.[13] Denn vor allem die in der Aufführung gezeigten Filme oder Videos oder sogar das erst in der Aufführung erzeugte Videomaterial, das die Figuren in einem innerdiegetischen Vorgang herstellen, ist außerhalb dieser Situation schlechterdings nicht greifbar. Bei der Aufführung einer multimedialen Komposition ist über die Ko-Präsenz von leiblich anwesenden Akteur:innen und Zuschauer:innen hinaus, wie sie von Erika Fischer-Lichte als Prämisse formuliert und von Risi aufgegriffen wurde, auch die mittels Reproduktionsmedien erzeugte liveness als Präsenzeffekt anzuerkennen. Beim Projizieren von (Bewegt)Bildern und bei Soundzuspielungen geht es um die „Materialität eines Erscheinens, die nicht allein an eine stoffliche Qualität gebunden ist.“[14]

Risis phänomenologisch grundierte Analysen zeigen auch, dass das Verhältnis zwischen Präsenz und Repräsentation stets ein wechselseitiges ist. Bei diesem wechselseitigen Verhältnis setzen meine Ausführungen an. Der zweite Zugriff muss dort erfolgen, wo sich in der Komposition wie auch in der Aufführung die Medienontologien ›live‹ und ›mediatisiert‹ überlappen – eben weil dies der kompositorischen und inszenatorischen Anlage entspricht. Der Fokus dieser Analyse liegt nicht darauf zu beschreiben, inwiefern sich Medialität und liveness als Dichotomie zueinander verhalten, sondern setzt bei der Annahme an, dass die Multimedialität dieser Komposition gerade aus einer produktiven Kombination zustande kommt, die sich im Zuge der Aufführung als deren Möglichkeitsbedingung ergibt, weshalb die beiden Pole eben nicht gegeneinander ausgespielt, sondern gezielt hinsichtlich ihrer Schnittstellen und der Folgen auf die Produktion von Präsenz und Repräsentation betrachtet werden sollen. Tereza Havelková, die »Opera as Hypermedium« unter starkem Bezug auf medien- und filmtheoretische Positionen ausgeleuchtet hat, stellt deswegen einen zentralen Bezugspunkt dar. Grundlegend erweist sich etwa die von ihr formulierte Ausgangsposition, wonach Blank Out als audiovisuelles Ereignis verstanden werden soll, anhand dessen jenseits eines oppositionellen Ausspielens von ›live‹ und ›mediatisiert‹ nach Prozessen der Bedeutungsgenerierung einerseits und der Erzeugung von multisensorischen Effekten andererseits gefragt werden kann:

I approach operas on both stage and screen as events, and I am wary of the sharp distinction between opera, music, and sound as objects carrying meaning, on the one hand, and as material, multisensory events, on the other. I am rather concerned with how the material aspects of opera interrelate with its processes of meaning-making, processes that may ultimately also be understood as relational.[15]

Die nachfolgende Analyse geht von der These aus, dass sich bei Blank Out, das im Kern die Folgen von Nahtod- bzw. Todes- und Verlusterfahrungen verhandelt, Inhalt und Medialität dramaturgisch und wirkungsästhetisch miteinander verschränken. Das auskomponierte multimediale Gefüge fungiert als Rahmen und Werkzeug, um Prozesse der Erinnerung zweier Menschen, in deren Körper sich ein Trauma eingeschrieben hat, darzustellen und wirkungsvoll, mitunter auch affizierend, auszudrücken. Die Zuweisung von unterschiedlichen und jeweils eigenen Medialitäten zu beiden Figuren schafft die Voraussetzung für eine hypermediale Konstitution. Die Darstellung und der Gesang der Frau ereignen sich über ihre körperliche Präsenz auf der Bühne, während der Mann als Teil des vorproduzierten Filmmaterials in Gestalt einer Leinwandprojektion in hochauflösender 3D-Technologie erscheint. Sein Gesang wird ebenso wie der Chor, der sowohl Teil der Bühnen- als auch der Filmrealität ist, über eine Tonspur in den Aufführungsraum projiziert. Wie eine Art Nahtstelle verbinden die Choreinspielungen immer wieder den Gesang beider Figuren sowie ihre unterschiedlichen Räume und Zeiten. Multimedialität als ›hypermediacy‹ wird als Strategie operationalisiert, die extremen Körpererfahrungen und das -gedächtnis der Protagonist:innen in ihrer Fragmentiertheit zu (re)präsentieren. Die Zwischenräume, die sich einerseits in Form von Leerstellen zwischen den Bruchstücken der Erzählungen zu erkennen geben und sich andererseits am inszenierten Übergang zwischen Bühne und Leinwand auftun, werden als – mitunter vom Chor besetzte – Schwellensituationen gelesen, an denen die Einheit von Stimme und Körper sowie Raum und Zeit aufzubrechen und Facetten der Fragmentarisierung und Überlappung freizusetzen droht.

Rekonstruktion eines Traumas

»Trauma, das ist die Unmöglichkeit der Narration«,[16] schreibt Aleida Assmann. Dass demnach der Versuch, von einer traumatisierenden Erfahrung zu erzählen, ein prekäres Unterfangen sein muss, führt die erste Szene vor. Während sich der Text in drei Anläufen allmählich zur kohärenten Geschichte eines lebensverändernden Erlebnisses formt, erfährt der Körper der Sängerin unter Einsatz visueller Medien eine Aufspaltung. Die Bildebene tritt in ein komplementäres Verhältnis zum vertonten Text und lenkt die Aufmerksamkeit auf den Körper, in den sich die traumatische Erfahrung als Spur eingekerbt hat.

Die Oper beginnt mit der von rechts auf die dunkle Bühne tretenden Sängerin (Scene 1[17]). Auf der Bühne ist ansonsten nur eine auf der linken Bühnenseite positionierte Kamera zu sehen. Während sich die Sängerin vor der Kamera aufstellt, um sich beim Singen aufzuzeichnen, wird auf der Ebene des Sounds das Zurückspulen eines Magnetbandes hörbar (»rewinding tape«[18]), dem folgt die Zuspielung eines liegenden Drone-Sounds auf G (»low G«, »low ›G‹ echo«[19]). Vor der Kamera und vor einer Leinwand Position beziehend, setzt die Frau mit einzelnen Wörtern ein, von denen die ersten »strong … belly button … at seven«[20] lauten. Die Sätze bleiben zunächst bruchstückhaft. Nach 78 Takten ist der erste ›Durchgang‹ beendet, im 79. Takt wird der Sound von fallenden Steinen, von denen auch im Text die Rede war, eingespielt. Das Zurückspulen des Bandes signalisiert die Wiederholung dieses Abschnitts. Was soeben aufgezeichnet wurde, wird sofort wieder abgespielt: Die Frau steht also nicht mehr nur auf der Bühne, sondern ist qua Wiedergabe des Films zugleich auf der Leinwand zu sehen. Der lückenhafte Text wird im zweiten Durchgang ergänzt: Aus »strong … belly button … at seven« wird »is strong today. He knows … than your bellybutton. … at seven.«[21] Weil die Erzählung aber noch nicht komplett ist, wird das Band ein weiteres Mal zurückgespult, um sie im Zuge einer dritten Wiederholung – nunmehr ist die Frau auf der Bühne zusätzlich in zweifacher Gestalt auf der Leinwand zu sehen – zu vervollständigen: »The undertow is strong today. He knows the rule. ›No deeper than your bellybutton.‹ He is sensible at seven […].«[22]

»Erinnerungsfragmente«[23] setzen sich in dieser ersten Szene schrittweise zu einer Erzählung zusammen: Die Frau sieht zunächst, wie der Sohn das Handtuch mit Türmen aus Steinen befestigt hat, damit es nicht vom Wind davon getragen werden kann. Doch den Jungen erblickt sie nicht. Erschüttert begreift sie allmählich, dass er sich der Verabredung, nur bis in die sichere, zum Bauchnabel reichende Wassertiefe vorzudringen, widersetzt hat und deswegen von den Wellen mitgerissen wurde. Der Sohn scheint verloren, eine »overwhelming sensation of loss«[24] schießt der Mutter in den Körper. Sie kann das tragische Erlebnis nicht direkt aufrufen, es muss allmählich aus dem Gedächtnis heraus im Prozess der »kognitiv-psychischen Konstruktion« des Erinnerns »bewusst werden […] und dann sprachlich formuliert«,[25] also wiederhergestellt werden.

Medial realisiert wird dies mithilfe eines Aufnahmegeräts, das von der Sängerin auf der Bühne bedient wird. Die technische Umsetzung erfolgt indessen nicht, wie es das Bühnenspiel vorgibt, im eigentlichen Moment der Aufführung mittels der gezeigten Analogkamera inklusive Filmspule, sondern verdankt sich der digitalen Video- und Soundproduktion im Vorfeld. Das jeweils abgespielte Videoband, zu dem der Live-Gesang in Interaktion tritt, wurde vorproduziert, um es in der Aufführung mit dem Live-Gesang des jeweiligen Durchgangs bzw. der jeweiligen Wiederholung zu ergänzen.[26]

Abbildung 1: Michel van der Aa, Blank Out, Scene 1, T. 1–10. © 2007 Human & Rousseau, an imprint of NB Publishers

© 2016 Boosey & Hawkes Bote & Bock GmbH, Berlin. Mit freundlicher Genehmigung Boosey & Hawkes Bote & Bock, Berlin

Mit dieser Medienverwendung wird nicht nur die Rekonstruktion eines Erlebnisses in Form einer autobiographischen Erzählung als Prozess, sondern die psychologische Auswirkung dieser Erfahrung dargestellt. Erwiesenermaßen können »emotional traumatische Erlebnisse […] ›Narben‹ im Gehirn hinterlassen.«[27] Wovon berichtet wird, ist der Grund dafür, wie davon berichtet werden kann. Denn das ›Was‹ – das traumatische Erlebnis – ist der Grund für das ›Wie‹ – die fragmentierte Erzählung. Ob Van der Aas Figur damit eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert werden kann, ist an dieser Stelle weder relevant noch zu beantworten. Dass hier jedoch eine typische Gedächtnissymptomatik kompositorisch zum Ausdruck und im Medium des Szenischen zur Darstellung gelangt, bei der »autobiographische […] Erinnerungen […] meistens fragmentiert, und einzelne Fragmente […] voneinander dissoziiert«[28] sind, lässt sich hingegen durchaus feststellen.

Während die Erzählung zunehmend sinnerschließende Kohärenz erfährt, durchläuft der Körper der Frau einen umgekehrten Prozess: Er wird im Zuge von Aufzeichnung und Wiedergabe als mediatisierte Bildgestalt vervielfacht und aufgespalten, was nicht nur durch die visuelle und stimmliche Vervielfachung zum Ausdruck gebracht wird. Offenbar kann von diesem lebensverändernden Tag nur um den Preis der eigenen Vollständigkeit, des eigenen Selbst, erzählt werden. Es scheint, als wollte sich die Mutter die Geschehnisse jenes Tages im Jahr 1976 noch einmal selbst erzählen, um die Erinnerung – und damit auch Stück für Stück sich selbst – aus dem eigenen Gedächtnis heraus und auf ein Speichermedium auszulagern. ›Strophe‹ für ›Strophe‹ splittet sich eine Schicht ihrer selbst ab. Der prekäre Status des kindlichen Körpers, von dem sie berichtet, überträgt sich auf ihren eigenen.

Dass sich der drohende Verlust des Sohnes in der Aufgabe des Selbst als Ganzes spiegelt, findet seine Analogie in der palindromartigen Dramaturgie der in sieben Szenen aufgebauten Komposition. Die mittlere, vierte Szene fungiert als Scharnierstelle. Sie wiederholt die erste Szene variiert und fügt dabei die Erfahrungsperspektive der männlichen Figur hinzu. Diese vierte Szene setzt beim dritten Durchgang der ersten an: Zusätzlich zur Darstellerin auf der Bühne, die abermals die Kamera einschaltet, erscheint die Frau erneut auch auf der Leinwand, wo diesmal aus ihrer visuellen Vervielfältigung auch die männliche Figur aus ihr hervorgeht.

Abbildung 2: Miah Persson und Roderick Williams als Sohn in Van der Aas Blank Out, Scene 4. Produktion an De Nationale Opera,

Amsterdam 2016 © Foto: Marco Borggreve. Mit freundlicher Genehmigung von Michel van der Aa

Der Mann/Sohn erzählt davon, wie ihm das Wasser die Kontrolle über den eigenen Körper entzogen und er die Aufgabe des Widerstands als »being gently forced to surrender«[29] empfunden hat. Einer vergleichbaren Ohnmacht sieht sich auch die am Ufer stehende Mutter ausgesetzt: »I am riveted to the ground. Unable. Frozen«.[30] Das Trauma des drohenden Ertrinkens hat sich in beide Körper eingeschrieben. Sie teilen ein Körpergedächtnis, »gefestigt durch die Intensität des Eindrucks«.[31] Das Trauma macht »den Körper unmittelbar zur Prägefläche« und entzieht »die Erfahrung damit der sprachlichen und deutenden Bearbeitung«,[32] was die erste Szene bereits vermittelt hat, und die vierte Szene fortschreibt. Was an dieser Stelle hinsichtlich einer Auflösung von Einheit oder Ganzheit von Geschichte und Körper auf dem Spiel steht, betrifft auch die Frage nach der Erzählperspektive. Wie die Geschichte notwendigerweise in Einzelteilen erzählt werden muss, wird auch die Erzählperspektive vervielfacht und auf drei Varianten der Frau und den Sohn aufgeteilt. Die audiovisuelle Anlage dieser Szene etabliert eine Multiplizierung von Perspektiven, wie es nach Havelková (im Anschluss an Bolter und Grusin) für ›hypermediacy‹ typisch ist: »[T]he result is rather a layering of representations, which also obscures the particular perspectives offered by the media involved.«[33]

Im Anschluss an die zitierten Ohnmachtsbekundungen und letzten Worte, die von Sohn und Mutter zusammenfallen, erfolgt die entscheidende Wende: »Then something grabbed my wrist«, singt der Sohn und erzählt vom tragischen Ausgang des Ereignisses. Entgegen der bis dahin geschürten Annahme, dass die Mutter, der als einzige Figur Bühnenpräsenz zuteilwird, noch am Leben sei, war sie es, die im Wasser tödlich verunglückt ist, während der ausschließlich über die Leinwand in Bildgestalt auftretende Sohn den Unfall überlebt hat. Mit seiner Solopassage verändert sich der Charakter der Musik und des Filmbilds. Sein zunehmend kurzatmig werdender Gesang, in dem er davon erzählt, wie er nach der Rettung fieberhaft nach der Mutter sucht, wird von hektischen Synthesizerklängen begleitet, die immer wieder von einem Rauschen unterbrochen werden, um neu anzusetzen, ohne sich aber zu einer fortlaufenden Rhythmuslinie formieren zu können. Mehrmals dringt der Klang der umfallenden Steine in seine Stimme ein, der ob der Wiederholungen wie eine akustische Chiffre für das Ereignis gelesen werden kann. Der fragmentierte Charakter der Geschichte wird mit der ständig ins Stocken geratenden Soundspur auf der Ebene des Klangs und zudem auf der Bildebene fortgeführt. Sobald der Mann allein auf der Leinwand zurückbleibt, während sich die Frau an den Bühnenrand und damit aus der Erzählsituation zurückzieht, wird auch der schwarze Hintergrund der Leinwand, vor dem er und die duplizierten Frauengestalten wie auf der »black box« der Bühne erscheinen, aufgegeben. Nunmehr visualisiert sich das im Erwachsenenalter durch das Erzählen erfahrene Nacherleben der Suche, wobei der Mann aufgeregt wie damals als Kind durch eine Tür tritt, um im Haus hastig nach der Mutter Ausschau zu halten. Doch zur Tür fehlt das Haus, es fehlen die verbindenden und haltgebenden Wände, die den schützenden Raum bilden könnten. Losgelöst von diesem Zusammenhang, der nun kein heimeliges Zuhause mehr sein kann, steht die Tür da.

Diese Art der Zerstückelung des Hauses als Erinnerungsort steht in Zusammenhang mit dem Modellhaus, das am linken Bühnenrand platziert ist, und an dem die Mutter verschiedene Umbauarbeiten vornimmt, während das geschilderte Geschehen audiovisuell präsentiert wird. Nicht nur der Körper der Frau und die Geschichte in Form des Texts, sondern auch der auf der Leinwand repräsentierte Raum erfährt eine Zersplitterung. Dass das traumatische Erlebnis im Kontext eines hypermedialen Settings (re)präsentiert wird, erscheint vor diesem Hintergrund folgerichtig. Die Art und Weise, dass und wie sich Form und Inhalt bedingen, hat unmittelbare Konsequenzen für das Verhältnis zwischen Bühnengeschehen und Publikum. Die von Atemlosigkeit, Aufgabe der Körperkontrolle, Verlustangst und Trauma geprägte Körpererinnerung der Figuren drückt sich in der Aufgabe von Einheitlichkeit in Stimme, Körper, Bild und Raum aus. Der Einsatz von Bühne und Leinwand, des Filmsounds inklusive Gesang des Mannes sowie Chor- und Soundeinspielungen, die die multimediale Anlage als hypermediale ausweisen, geht, wie Havelková herausstellt, mit der »multiplicity of media that suggests a multiplicity of perspectives«[34] einher.

Die Abwesenheit der Anwesenheit: Das verunmöglichte Spiegelbild

Die Rekonstruktion der Erinnerung setzt sich fort in der Rekonstruktion des Schauplatzes der Geschehnisse, des ehemals gemeinsamen Lebensraumes von Mutter und Sohn, der nunmehr zum Erinnerungsort geworden ist und den der Sohn als erwachsener Mann aufsucht.[35] Auf die erste Szene, die die Zersplitterung als Preis der vollständigen Erzählung ausweist, präsentiert die zweite Szene (Scene 2-A bis 2-D) Facetten der Fragmentierung auf unterschiedliche mediale Weisen, wobei dem Raum und dabei insbesondere dem Spiegel Bedeutung zukommt. In einem gesprochenen Monolog (Scene 2-A) bringt die Frau die Ambivalenz mütterlicher Gefühle, die von Hingabe und Selbstzweifel gekennzeichnet sind, zum Ausdruck.[36] Es folgen (Scene 2-B) zwei Vertonungen von Gedichten Jonkers, die vom zugespielten Chor begleitet werden und die die Themen aus dem Monolog aufnehmen. »When you sleep« steht dabei eher für die sanfte Zuwendung ein, während »Mommy« das Selbstverständnis der Mutterrolle in Frage stellt und danach fragt, was denn eigentlich mit der Person passiert, die man vor der Mutterschaft zu sein glaubte.[37] Was an dieser Stelle der traditionellen Funktion einer opernhaften Innenschau entsprechen könnte, erfolgt nicht in Form einer ariosen, sondern einer vielstimmig auskomponierten Gefühlskontemplation. Die Vielheit der Stimmen mag der Vielheit oder Zerstückelung des einzelnen Subjekts entsprechen und als Fortsetzung des unmöglich gewordenen linearen Erzählens, das die erste Szene vorgeführt hat, fungieren.

Diese Vervielfachung erfährt eine Erweiterung in den Raum, was durch die Verwendung der Leinwand und der Live-Kamera sowie einen Spiegeleffekt realisiert wird. Während eines weiteren Monologs (Scene 2-C), in dem die Mutter schwärmerisch vom Spiel des Sohnes mit dem selbsterklärenden Namen ›Don’t touch the floor‹, bei dem man von Möbelstück zu Möbelstück klettern muss, ohne den Fußboden zu berühren, und von ihrer Vorliebe für nachmittägliche Ruhestunden in der Badewanne erzählt,[38] ist die Frau mit dem Miniaturhaus beschäftigt, das auf einem Tisch am linken Bühnenrand platziert ist und auf das eine Kamera gerichtet ist. Als wäre es ein Puppenhaus, stellt sie Stühle und ein Sofa auf und zieht Wände ein. Vergleichbar mit der ersten Szene, in der eine autobiographische Episode konstruiert wurde, wird nun ein Erinnerungsort nachgebaut. Die Kamera überträgt die Auf- und Umbautätigkeiten in Echtzeit auf die Leinwand. Tritt die Sängerin vor die Leinwand, so wird das Abbild des Miniaturhauses auf der Leinwand zu ihrem flächigen Bühnenbild. Die Frau kann das Haus nicht mehr betreten. Sie, die Tote, kann sich nur noch am und vor dem Haus aufhalten. Dass sie sozusagen außen vor bleiben muss, wird vor allem mit der Ausgestelltheit der Projektion und der Leinwand als Leinwand deutlich. Diese Demarkationslinie, die sich zwischen die Leinwand und die Bühnenpräsenz des Körpers zieht, ist notwendig, um aufzuzeigen, dass die Frau im Grunde genommen weder hier noch dort zugehörig ist. Trotz der beständigen Auseinandersetzung mit dem Miniaturhaus, die sich als nostalgische Sehnsucht nach diesem Ort lesen lässt, bleibt ihr der Eintritt verwehrt.

Abbildung 3: Miah Persson als Mutter am Miniaturhaus in Van der Aas Blank Out, Scene 3. Produktion an De Nationale Opera, Amsterdam 2016

© Foto: Marco Borggreve. Mit freundlicher Genehmigung von Michel van der Aa

Abbildung 4: Miah Persson vor der Leinwand in Van der Aas Blank Out, Scene 2-B. Produktion an De Nationale Opera, Amsterdam 2016

© Foto: Marco Borggreve. Mit freundlicher Genehmigung von Michel van der Aa

Im folgenden Abschnitt (Scene 2-D) setzt erneut die Singstimme ein, diesmal mit einer Vertonung der Gedichte »I went to seek for the path of my body« und »I searched for my own heart«[39] von Jonker. Die lyrischen Texte verhandeln die vergebliche Suche nach dem Selbst und der eigenen Identität, wobei die Solostimme wiederum in variierender Intensität von der Choreinspielung multipliziert wird. Die zur Sprache kommenden Facetten einer aufgebrochenen Subjektdisposition, die vom polyphonen Satz des Chores aufgegriffen wird, werden nunmehr in der Gestaltung des Raumes fortgeführt und vom Spiegel als einem Symbol für das Ich als das Andere aufgegriffen. Über das Miniaturhaus hat die Frau nunmehr eine mit Spiegelwänden ausgekleidete Box gestülpt, in der sie eine Badewanne platziert hat, die sich im Sinne einer ›mise en abyme‹ unendlich oft darin spiegelt. Dieser Spiegelraum wird qua Übertragung auf die Leinwand zur Kulisse der Sängerin. Nur auf den ersten, flüchtigen Blick erscheint es so, als befände auch sie sich in diesem Raum. Die Frau tritt nicht in Gestalt eines Abbildes in die Unendlichkeit dieses Spiegeleffekts ein. Wenn sie tatsächlich leibhaftig auf der Bühne säße – was ihre Bühnenpräsenz ja nahelegt –, müsste dann nicht auch ihr Spiegelbild zu sehen sein? Wenn die in der ersten Szene angedeutete Multiplizierung ihres Selbst und die über die poetischen Texte ausgedrückten ambivalenten Gefühle über diese Spiegelreflexe intensiviert werden könnten, warum bleibt die Figur dann außerhalb des Spiegelraums? Warum wird durch ihr fehlendes Spiegelbild etwa auf eine Großaufnahme verzichtet, die – filmtheoretisch gesehen – den Blick in den Spiegel »einerseits mit dem Selbst, also dem eigenen Gesicht als Ausdruck der Innerlichkeit«, konfrontiert hätte und andererseits diesen Blick als »ein[en] Blick von außen […] als Blick des Anderen«[40] hätte erscheinen lassen?

Nach Umberto Eco ist das Spiegelbild abhängig von der »Präsenz eines Referenten, der nicht abwesend sein kann«.[41] In diesem Fall ist die Referentin zwar anwesend, doch ihr Spiegelbild bleibt aus. Es scheint also, als käme dieser Figur der widersprüchliche Status des zugleich An- und Abwesend-Seins zu. Indem sie auf diese Weise vom ›mise en abyme‹-Effekt ausgeschlossen wird, also erneut außen vor bleibt, wird ihr Präsenzstatus als paradox ausgewiesen. So deutet sich in der zweiten Szene an, was in der vierten offenbar werden wird: Sie ist tot und daher unwiederbringlich abwesend. Deswegen kann kein Spiegelbild von ihr hergestellt werden, ihr kann schlechterdings kein spiegelbarer Objektstatus mehr zuteilwerden. Der anwesende Körper repräsentiert demnach etwas, das sich als uneigentliche Präsenz beschreiben ließe. Ermöglicht wird diese Lesart durch die Materialität der Leinwand, die an dieser Stelle eben nicht zum Spiegelbild für etwa eine filmtypische Großaufnahme wird, sondern als Projektionsfläche fungiert und sich auf diese Weise gezielt der Bühnensituation ›entgegenstellt‹, weil sie das Abbild der Frau nicht in den virtuellen Spiegelraum aufnimmt und damit die Frage nach der Möglichkeitsbedingung einer Spiegelung – nämlich Präsenz – ins Publikum zurückspielt. Die Medialität dieser Komposition ist folglich nicht nur mit ihrem Inhalt verschränkt, sondern auch mit der Ausgestaltung des Raumes. Das verweigerte Spiegelbild ist das subtile Indiz für die mittels hypermedialen Settings angelegte Verkehrung von An- und Abwesenheit und damit auch von Vergangenheit und Gegenwart. Gemeinhin gilt die Realität der Bühne als das Hier und Jetzt der lebenden Körper. Die Filmeinspielung kann hingegen für ein entferntes oder zumindest ein anderes Raum- und Zeitkontinuum einstehen, für die Imagination oder das Erträumte, das auch das Reich der Toten sein könnte. Doch wird dieses Verhältnis in Blank Out nicht einfach umgekehrt. Vielmehr entfaltet sich zwischen ›Bühnen-Zeit-Raum‹ und ›Leinwand-Zeit-Raum‹ mit den in ihnen situierten Figuren eine Art Loopbewegung, in der das Eine beständig im Anderen gespiegelt wird, wobei sich bei jeder Kreisbewegung auch eine Differenz zu erkennen gibt.

Abbildung 5: Miah Persson vor der Projektion des ›mise en abyme‹-Effekts in Van der Aas Blank Out, Scene 2-C, Screenshot (21:59)

aus Teil 1 der Aufzeichnung der Produktion an De Nationale Opera (2016). Mit freundlicher Genehmigung von Michel van der Aa

Der Spiegel erweist sich in Blank Out als zentrales, transmediales Motiv. Die palindromartig angelegte Dramaturgie entfaltet sich ausgehend von der vierten Szene als Mittelstück durch die Wiederaufnahme mehrerer Elemente der zweiten in der fünften Szene – ganz so, als würde sich die Geschichte der Mutter im Sohn widerspiegeln. Die beiden sind mit der traumatischen Erfahrung dergestalt miteinander verbunden, dass in der fünften Szene das polyphone Stimmen- und Textgefüge wieder begegnet. Diese Szene ist, wie schon die zweite, im Wesentlichen durch den Wechsel von Monolog (Scene 5-A), Gesangsabschnitt (Scene 5 B), Monolog (Scene 5-C), Gesangsabschnitt (Scene 5-D) gekennzeichnet und wird dabei (im Gegensatz zu den Szenen der Mutter) ausschließlich auf der Leinwand gezeigt.[42] Dass die offen bleibende Frage, wie sich Raum und Zeit, Bühne und Leinwand bzw. Mutter und Sohn eigentlich zueinander verhalten, durch die Etablierung von schwellenartigen Übergängen gezielt ausgearbeitet wird, zeigt der weitere Verlauf der fünften und sechsten Szene.

Räumliche, zeitliche und sensorische Übergänge

Eine Art Spiegeleffekt kennzeichnet auch den Abschnitt 5-A. Der Sohn ist damit zugange, im Haus die Möbel zurecht zu rücken, was parallel zu ähnlichen Aktionen der Mutter am Miniaturhaus erfolgt. Das erzeugt den Eindruck, als würde die Leinwand als Spiegel ein Abbild des Bühnengeschehens erzeugen. Das wird folgerichtig fortgeführt, wenn der Sohn in 5-B die Vertonung von Jonkers Gedichten (»When you sleep« und »Mommy is no longer a person«) melodiegleich aus 2-B übernimmt und dabei ebenfalls chorisch begleitet wird. Währenddessen nehmen seine Handlungen im Wohnzimmer den Charakter einer ›Spiel im Spiel‹-Konstellation an. Als Ausdruck eines gemeinsamen Gedächtnisses beginnt er, das Spiel ›Don’t touch the floor‹ nachzuspielen, von dem die Mutter in 2-B gesprochen hat. Diese Überlagerung der Erinnerungen zweier Menschen wird zugespitzt durch eine weitere Verschränkung von Film und Bühne. Auf der Leinwand ist zu sehen, wie sich unter den Möbeln jene imaginierte Lava auftut, die nicht berührt werden darf, weil ansonsten das Spiel (das Leben) verloren ist. Diese Lava wird dargestellt durch rote Mylar-Folie, die zwischen den Möbeln auf dem Fußboden ausgebreitet ist. Die Folie bleibt aber nicht auf die filmische Welt begrenzt, sondern schwappt buchstäblich auf die Bühne über, wo die Mutter das andere Ende in Händen hält und sie unter der Leinwand hervorzieht, sodass die Folie kontinuierlich vom Film auf die Bühne übergeht, bis sie vollständig vom Fußboden des Wohnzimmers entfernt ist.

Die schon mehrfach zur Darstellung gebrachte Überlappung der Figuren durch Erinnerung, Körpergedächtnis und Raum spitzt sich in der anschließenden Szene zu (Scene 6). Klanglich wird die Szene von einem tanzbaren, discoartigen »bass & drums«[43]-Sound dominiert. Dieser »very warm and poetic analog«[44] Disco-Beat orientiert sich gezielt am Sound der 1970er Jahre. Van der Aa emuliert mittels digitaler Interfaces die typischen Klänge der analogen Synthesizer der 1970er Jahre wie dem Juno 70 und dem Prophet V[45] und vergegenwärtigt so auf klanglicher Ebene das Unglücksjahr 1976. Der Sound verbindet nicht nur Gegenwart und Vergangenheit, sondern auch die beiden Körper. Während die beiden miteinander tanzen, singen sie Jonkers Text: »I repeat you / Without beginning or end / Repeat your body […]«.[46]

Abbildung 6: Miah Persson und Roderick Williams gemeinsam tanzend in Van der Aas Blank Out, Scene 6-A. Produktion an De Nationale Opera,

Amsterdam 2016 © Foto: Marco Borggreve. Mit freundlicher Genehmigung von Michel van der Aa

Die Bühnensituation visualisiert und verklanglicht die im Text thematisierte Wiederholungsschleife. Mutter und Sohn drehen sich im gleichen Moment auf die gleiche Weise und drücken mit ihren Körpern das aus, was Jonkers Text sagt. Der in Loops organisierte Disco-Sound verleiht der Struktur der Endlosschleife zusätzlichen Ausdruck. Hat zuvor die Mylar-Folie die Bühne und den Film verbunden, ist es an dieser Stelle die Filmspule, die mit der dazugehörigen Kamera und dem Wiedergabegerät schon in der ersten Szene zum Einsatz gelangte und die hier durch den Bühnenraum und in den Wohnraum auf der Leinwand gespannt ist.

Die überzeichnete Materialität des Filmequipments ermöglicht eine zeitliche Verortung in den 1960er oder 1970er Jahren. Gemeinsam mit den Disco-Beats steht das Gerät für jenes Jahr ein, in welchem sich das familiäre Unglück ereignete.[47] Hieran zeigt sich, dass mit der Präsenz der Medien auf der Bühne eine bestimmte inhaltliche Ebene zu berücksichtigen ist, die sich nicht erschließt, wenn Medien als reine Übertragungskanäle verstanden werden und ihre Materialität unbeachtet bleibt. Gerade der spezifische Disco-Beat und die Kameraspule ermöglichen unter medienarchäologischer Betrachtung eine zeitliche Verortung, die bis dahin allenfalls angedeutet wurde. Die Mutter repräsentiert eine Vergangenheit, der Sohn eine Gegenwart – zwei Zeitschichten, die sich in dieser Tanzszene ineinander verzahnen. Insbesondere durch die Verwendung der älteren Technologie, die mehr ist als Bühnendekoration, geht damit erneut die Frage nach der Präsenz einher. Geht man davon aus, dass der Sohn ein altes, aus seiner Kindheit stammendes Band abspielt, um sich an gemeinsame Tanzsessions dieser Zeit nicht nur zu erinnern, sondern diese gleichsam noch einmal zu erleben, dann wird der Wiedergabe der Musik die gleiche Gegenwärtigkeit zuteil wie damals. Der Klang und das Bild einer wiederholten Wiedergabe sind genauso wahr oder real wie der Klang und das Bild der ersten Wiedergabe.

Die Frage nach dem Original, die ja eine genuine Medienfrage darstellt[48] und die vom Spiegel dahingehend konterkariert wird, als dass das Spiegelbild nichts anderes als ein Original sein kann, wird von einem Moment des ›Wiedererlebens‹ weitergesponnen. Während der Sohn unter Begleitung des Chores und des »stuck synth patterns«[49] tanzt – wobei jener Sound im Übrigen ebenso wenig materiellen Bezug zu einem Analogsynthesizer der 1970er Jahre aufweist, sondern diese Verbindung lediglich emuliert, wie der digital erzeugte Klang klackernder Steine –, steigt die Mutter aus dem gemeinsamen Tanz der fünften Szene aus und wendet sich erneut dem Miniaturhaus zu. Ein plötzlicher Schnitt stoppt den treibenden Disco-Beat und lässt die Leinwandprojektion unmittelbar vom Inneren des Miniaturhauses auf die Übertragung der Live-Kamera wechseln. Konkret ist auf der Leinwand nun das Hausdach zu sehen, das die Mutter zuvor vom Miniaturhaus abgebaut hat und das ihr nun wiederum als Kulisse dient. Begleitet von der Partituranweisung »frantic, reliving the memory«,[50] setzt unvermittelt auf den Worten »The sand, towel« und mit einem Septsprung aufwärts ihr Gesang solistisch ein. Was folgt, ist die musikalische Ausgestaltung ihres Ertrinkens, basierend auf einzelnen Bestandteilen der Erzählung des Sohnes aus der vierten Szene. Seine Erinnerung ist eben auch ihre Erinnerung, doch wird sie von ihr aufgebrochen. Hier ergibt sich eine doppelte Klammer: Waren die erste und die vierte Szene bereits miteinander verbunden, zieht die sechste Szene über die variierte Wiederholung als Zerrspiegel der vierten eine weitere Klammer.

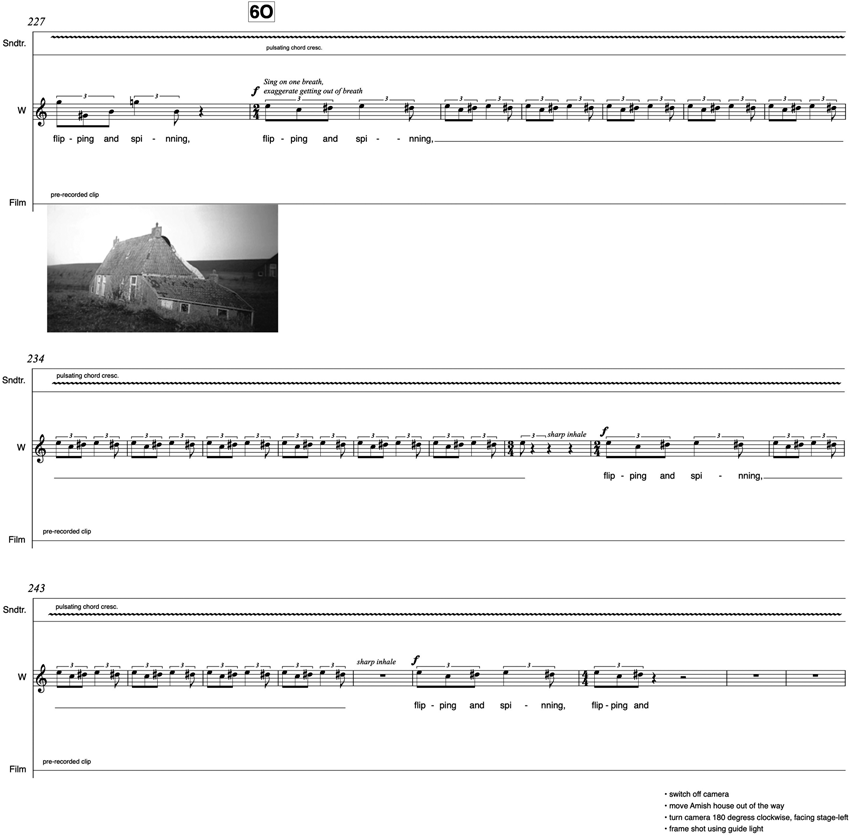

Die Mutter zerstückelt den Text des Sohnes, wobei sie bei den einzelnen Wortfragmenten meist eine Terz höher einsetzt als der Sohn, dieser Variation in der Wiederholung zum Trotz aber die fortschreitenden Intervallsprünge übernimmt. Die rhythmische Struktur bleibt zunächst ebenfalls gleich, zunehmend aber wird ein Triolenpattern zur dominanten Figur, die gleichsam für das unablässige Herumgewirbelt-Werden im Wasser einsteht. Immer wieder gerät die Frau bei einzelnen Phrasen ins Stocken und verschluckt sich an den Wörtern. Beispielsweise wird »on the corners« über sieben Takte (T. 160–166) hinweg wiederholt,[51] wobei die sich als Endlosschleife aneinanderreihende Phrase in der rhythmischen Gestalt einer Triolenfigur den Charakter eines Loops annimmt, was sich auch aus dem Text ablesen lässt: »Flipping and spinning blackness, blackness, blackness. Shrouded by blackness, blackness, blackness, flipping and spinning, flipping and spinning«.[52] Zusätzlich dazu dringt der Synthesizersound als ›geloopte‹ Pulsation ins Geschehen und verstärkt zunehmend den Eindruck von Atemlosigkeit. Mühevoll und nur unter extremer Kraftanstrengung kann noch eingeatmet werden, wie es der wiederholte »sharp inhale« hörbar macht. Die Situation spitzt sich immer mehr zu, wobei eine ebenfalls in Triolen kreisende Figur auf den Wörtern »flipping und spinning« das Ertrinken mit der Anweisung »Sing on one breath, exaggerating getting out of breath«[53] einen immer intensiveren Körpereinsatz der Sängerin einfordert. Auskomponiert wird die mitreißende Kraft des Wassers, der man sich irgendwann nicht mehr widersetzen kann. Unterbrochen wird dieser unheilvolle Sog durch überdeutliches Einatmen und mündet in ein Zitat aus der ersten Szene (»being gently forced to surrender«), wobei die Bedeutung des Wortes »gently« durch die weiterhin treibende Kraft des Rhythmus nun völlig unterlaufen wird.

Abbildung 7: Van der Aa, Blank Out, Scene 6-B, T. 227–251. © 2007 Human & Rousseau, an imprint of NB Publishers

© 2016 Boosey & Hawkes Bote & Bock GmbH, Berlin. Mit freundlicher Genehmigung Boosey & Hawkes Bote & Bock, Berlin

Die durch die auskomponierte Dysregulation der basalen Körperfunktion des Atmens provozierte Stresssituation stellt eine Facette des multisensorischen Angebots dar, das mit der ›hypermediacy‹ von Blank Out einhergeht. War in der zweiten Szene von der Freude am warmen Wasser des nachmittäglichen Bades die Rede, muss an dieser Stelle jedwede Sanftheit und behagliche Wirkung des Wassers seiner Kehrseite, der tödlichen Gefahr, weichen. Ähnliches gilt auch für das wiederkehrende Motiv der Steine, das sich als weiterer Aspekt eines wirkungsästhetischen Angebots in variierender medialer Gestalt durch Blank Out zieht. Angetrieben vom Wunsch, die Wärme der Steine riechen zu können, schiebt sich der Mann als Kind ein paar davon in die Nase, wie die Mutter in der zweiten Szene erzählt. Von den Steinen geht eine Halt gebende und erdende Wirkung aus, wenn sie dafür benutzt werden, das am Rande des Wassers liegende Handtuch zu befestigen. Doch die wohlige Wärme und das Sicherheitsversprechen können sich ins Gegenteil verkehren, wie sich anhand der Filmbilder zeigt, die parallel zum Ertrinken der Mutter auf der Leinwand ablaufen. Dabei erfolgen in immer kürzer werdenden Intervallen Schnitte, wodurch rasch zwischen einer Innenansicht im Dachboden und einer Außenansicht des Hauses in der Landschaft gewechselt wird. Je näher die Frau auf der Bühne der Kraftlosigkeit kommt, desto panischer agiert auch der Sohn, der abermals jene hektische Suche nach der Mutter durchleben muss, die schon im Alter von sieben Jahren vergeblich blieb. Für beide wiederholen sich die fatalen Erlebnisse, wovon eines tödlich endet und das andere deswegen erst recht zum Trauma werden lässt und die sich als verbindende Spur in beide Körper eingeschrieben haben, wie das Licht seine Spuren in das Filmband. Verzweifelt stürmt der Mann ins Haus, das jedoch nur noch etwas Zerstückeltes sein kann und in dieser verfremdeten Erscheinung Verlust anstatt Vertrautheit vermittelt. Einzelne Wände und die Badewanne gleichen dem Aufbau im Miniaturhaus. Schockartig erstarrt der Mann, während Steine wie Wassertropfen auf ihn herunterprasseln. Erneut werden dumpf klackernde Steine hörbar, die als Verklanglichung des Steinregens ebenfalls Panik schüren. Der vom atemlos werdenden Gesang der Mutter ausgehende Eindruck von sich, paradoxerweise, verfestigendem Wasser, visualisiert sich auf der Leinwand, wenn die Steine wie Blätter bedrohlich von oben herab auf den Sohn fallen. Dass sich das damit einhergehende Geräusch der Steine auch in den Gesang der Frau mischt, füllt abermals den Zwischenraum zwischen seiner und ihrer ›Welt‹ und markiert eine Schwelle, die auch von der Mylar-Folie und der Filmspule besetzt wird.

An dieser Stelle kann längst nicht mehr bestimmt werden, was Realität und was Imagination, was das Original und was das Spiegelbild ist, zumal sich die Mutter, wie bereits in der ersten Szene, gefilmt hat und ihr filmisches Abbild nun in der Tür des Hauses auf der Leinwand erscheint – so, als wäre es nun für den Sohn an der Zeit, sie entweder zu sich hinein oder sie endgültig gehen zu lassen. Der Soundtrack besteht aus einzelnen Wort- und Tonfetzen, die chorisch wiedergeben werden und dem Klang eines Tonbandes beim Zurückspulen ähneln, wie es bezeichnenderweise schon direkt zu Anfang zu hören war. Auch das Magnetband kennt weder Anfang noch Ende. Unablässig fliegen die Steine in ins Psychedelische kippenden Filmbildern bedrohlich durch die Luft, bis ein plötzlicher Schnitt in einen ›Blackout‹ überführt und Blank Out über das Medium des Films zu einem Ende kommen lässt. In der siebten und letzten Szene stimmt der Sohn zunächst vor einem schwarzen Hintergrund solistisch Jonkers Gedicht »L’art poétique« an. Abschließend durchwandert er nochmals das Haus, packt die verbliebenen Sachen zusammen und nimmt mit dem Gedicht »On all faces« Abschied von diesem Ort und offenbar auch seiner Mutter, wobei Van der Aa die Oper auf Jonkers Worten folgendermaßen enden lässt:

[…] and my only fear is reflection

That wants to change your blood into water

That wants to change your name into a number

And to deny your eyes like a memory

While you sleep beyond the stars and mirrors of my forehead

Dazu erklingt der Soundtrack erneut in einem pulsierenden Rhythmus, in den sich Störgeräusche hineindrängen. Es klingt, als ob das Tonband immer wieder ins Stocken geraten würde, ehe der Mann im schon erwähnten Dachboden neben einem Wiedergabegerät sitzend zu sehen ist. Dann hält das Gerät an – blank out, ausgeschaltet, ausgeblendet sind nunmehr Sound und Video und damit auch die Schleife, die das Fluktuieren zwischen Ab- und Anwesenheit, Bühne und Film sowie Körpererfahrungen von Mutter und Sohn bis hierhin aufrecht erhalten hat.

* * *

Wenn es bei dieser Analyse darum ging, den Relationen zwischen den Medien auf die Spur zu gehen und danach zu fragen, welche semantischen und wirkungsästhetischen Potenziale sich in diesen Bezugnahmen entfalten, dann lässt sich für Blank Out festhalten, dass ein bestimmtes ›Zwischen‹ auf verschiedene Weisen zur Darstellung gebracht wird. So war im Laufe der Analyse mehrfach von Überlappungen der Körper, Wiederholungen von Erinnerungen sowie von Spiegelungen einer Person die Rede. Gerade in der Kombination von ›live‹ und ›mediatisiert‹ vermittelten Elementen und ihrer Schwellenräume liegt auch die Qualität eines musiktheatralen Werkes im Gegensatz zum Film: Es kann die abwesenden, visualisierten Körper gezielt zu jenen auf der Bühne in Bezug setzen, mitunter auch spiegeln, und mittel- wie auch unmittelbar zu den Rezipient:innen in Kontakt treten lassen und auf diese Weise die Aufmerksamkeit auf Fragen nach Präsenz richten. Die Tatsache, dass Michel van der Aa auf ein Orchester zugunsten eines Soundtracks verzichtet, kann als Strategie gelesen werden, auch auf der Ebene des Klanges ein beständiges Changieren zu etablieren, dass beide Realitäten, die Bühne und den Film, und folglich beide Figuren in ein Spannungsverhältnis versetzt. Das erscheint sinnfällig, teilen sich die Protagonist:innen doch ein Körpergedächtnis, das dennoch in der Individualität seine Unterschiede kennt.

Blank Out lotet aus, auf welche Weise im multi-, genauer gesagt, hypermedialen Setting des Szenischen Prozesse der Erinnerungsleistung und Traumabewältigung verhandelbar werden, und zwar nicht nur mit den Möglichkeiten der Bedeutungsgenerierung der hier im Zusammenspiel mit den Körpern auf der Bühne zum Einsatz kommenden audiovisuellen Medien, sondern auch durch die ihr eigene Materialität und den von ihnen ausgehenden wirkungsästhetischen Potenzialen. Im Kern stellt Blank Out aufgrund und vermittels seiner multimedialen Disposition die Frage nach der Darstellbarkeit intimer, persönlicher Zustände und einschneidender biographischer Erfahrungen. So liegt in der Multimedialität die Chance, Inhalt und Gehalt nicht nur zu transportieren, sondern gleichermaßen zu unterlaufen und ein Ausdrucks- bzw. Affektpotenzial zu generieren, das sich im Zusammenwirken der Medien entfaltet und das in den Körpern der Darsteller:innen und letztlich auch des Publikums ihre wichtigsten Verbündeten findet.

Abschließend gilt es auf die eingangs gestellte Frage nach der möglichen Redundanz des Gegenstands Oper bei der Aufgabenstellung einer multimedialen Analyse zurückzukommen. Es ist gerade die Forschung zu zeitgenössischer Oper, in der theoretische und methodische Reflexion stattfindet, eben weil eine solche explizit von ihrem Gegenstand ein- und herausgefordert wird. Insofern stellt etwa Tereza Havelkovás Studie einen Beitrag dar, der weit über das Feld der Opera Studies hinaus von Bedeutung sein kann. Das von einer medienwissenschaftlichen Theorie auf die Oper übertragene Konzept von ›hypermediacy‹ stellt dabei den Ausgangspunkt für Überlegungen dar, die bei der Oper als audiovisuellem Ereignis ansetzen und deswegen auch nach einer anderen Wahrnehmung des Publikums fragen, die von diesem Zusammenspiel der Medien ermöglicht wird.

Anmerkungen

Die zugespielten Chorpassagen wurden vom Netherlands Chamber Choir eingesungen. | |

Diese Besetzung findet sich auch in Upload (2019/20), wo ein Vater-Tochter-Duo im Zentrum steht, das mit Sopran (Julia Bullock) und Bariton (abermals Roderick Williams) besetzt wurde. In Sunken Garden (2011/12) wurde die Rolle der Protagonistin Zenna mit Katherine Manley (Sopran) und die Rolle des Protagonisten Toby ebenfalls mit Williams besetzt, der auch in After Life (2005/06) mitwirkte. One. Chamber Opera for Soprano, Video and Soundtrack (2002) wurde hingegen solistisch mit Sopran (Barbara Hannigan) besetzt. | |

Brink 2007. Jonkers Verhältnis zu ihren getrennt lebenden Eltern sowie zu ihrem eigenen Kind war zeitlebens problematisch, was durch ihren labilen emotionalen Zustand verstärkt wurde. | |

Vgl. Morris (2012, 95), der seinen Beitrag mit dem Titel »›Too much music‹: The Media of Opera« damit eröffnet, anhand von Richard Strauss’ Capriccio (1942) diese für die Operngeschichte zentrale Frage in Erinnerung zu rufen. | |

Cook 1998, 24. | |

Auch dann, wenn etwa durch aleatorische Verfahren oder Collagetechniken versucht wird, sämtliche kausallogischen Verbindungen zwischen den einzelnen Bestandteilen zu unterbinden, schafft die Aufführung eine Gemeinsamkeit der Elemente in einer Gegenwart, wodurch wie auch immer geartete relationale Setzungen, Assoziationen oder Bedeutungszuschreibungen seitens der Rezipient:innen niemals grundsätzlich ausgeschlossen werden können. | |

Vgl. dazu andere seiner Werke für Musiktheater: One. Chamber Opera for Soprano, Video and Soundtrack (2002), After Life. Opera (2005/06), Sunken Garden. Film Opera (2011/12) und Upload (2019/20). | |

Der multimedialen Verfasstheit von Michel van der Aas Werken mit Fokus auf der Gestaltung von Stimme und Körper ist Novak (2015) bereits nachgegangen. Generell werden Fragen danach, wie der Einsatz Neuer Medien das ›Opernhafte‹ und vor allem auch liveness als Wesensmerkmal einer Theateraufführung verändert, in den Opera Studies aktuell breit diskutiert. Vgl. u. a. Havelková 2021b, Kreuzer 2019, Morris 2010, Salzman/Dési 2008, Sheil/Vear 2012. | |

Bolter/Grusin 2000, 33 f.: »[T]he logic of hypermediacy acknowledges multiple acts of representation and makes them visible. […] The logic of hypermediacy multiplies the signs of mediation and in this way tries to reproduce the rich sensorium of human experience. […] [H]ypermediacy makes us aware of the medium or media and (in sometimes subtle and sometimes obvious ways) reminds us of our desire for immediacy.« | |

Vgl. Risi 2017. | |

Seinem Kompositionsstudium bei Diderik Wagenaar, Giulius van Bergeijk und Louis Andriessen ging eine Ausbildung zum Toningenieur am Konservatorium in Den Haag voraus. Ab 2002 erweitert Van der Aa seine Expertise und sein Arbeitsspektrum durch ein Filmstudium an der New York Film Academy, dem ein Kurs in Bühnenregie am Lincoln Theater (ebenfalls in New York) folgt. Wie sich im Zuge einer solchen Arbeitsweise auch die Bedingungen und Anforderungen an die Produktionsweisen ändern, hat Lea Luka Sikau am Beispiel von Upload im Zuge ihrer ethnographischen Arbeit am Probenprozess erforscht. Vgl. Sikau 2022. | |

In ähnlicher Weise kann auch bei Heiner Goebbels’ Bühnenwerken zwischen Komposition und Inszenierung nicht mehr unterschieden werden. In gemeinsamer Arbeit mit u. a. Dramaturgie, Lichtdesign, Technik, Darsteller:innen und Requisiten entwickeln sie sich im Zuge eines experimentell angelegten Entstehungsprozesses, so etwa bei Eraritjaritjaka. Musée des phrases (2004) oder Stifters Dinge. A performative Installation (2007). Als Vergleichsposition kann aber auch Olga Neuwirth angeführt werden, deren Schaffen ebenfalls seit den 1990er Jahren von einer engen Verzahnung von traditionellem Ensemble, (Live-)Elektronik sowie filmischen oder videographischen Elementen gekennzeichnet ist. Obgleich sie gelegentlich, vor allem für installative Arbeiten, das Bildmaterial durchaus selbst produziert, wie beispielsweise für …disenchanted time… (2005) oder …durch Luft und Meer… (2006), arbeitet sie für szenische Projekte in der Regel mit Filmregisseur:innen zusammen, so etwa für The Long Rain – (A multi-channel-surround Video-Opera) mit Michael Kreihsl (1999/2000), für …ce qui arrive… (with interactive live-video) mit Dominique Gonzalez-Foerster (2003/04) oder für Orlando. Eine musikalische Biographie mit Will Duke (2018/19). Bei Werken für die Musiktheaterbühne überantwortet sie die Realisierung der in der Partitur sprachlich detailliert beschriebenen Videoeinsätze den Inszenierungsteams und Videokünstler:innen. Das ist etwa bei Bählamms Fest (1997–99) und Lost Highway (2002/03) der Fall. | |

Idealerweise wäre auch in diese Analyse die eigene Erfahrung einer Aufführung eingeflossen. Nach mehreren Jahren Aufführungspause boten sich kürzlich am 29. April 2023 an den Cal Performances in Berkeley/Kalifornien sowie am 28. Mai 2023 im Muziekgebouw in Amsterdam Gelegenheiten, Blank Out mit Miah Persson und Roderick Williams auf der Bühne zu erleben. | |

Morsch 2011, 82. | |

Havelková 2021a, 15. Im Fokus von Havelkovás Untersuchung Opera as Hypermedium. Meaning-Making, Immediacy, and the Politics of Perception stehen die Bühnenwerke Rosa (1993/94) und Writing to Vermeer (1997/98) von Louis Andriessen, einem Lehrer von Michel van der Aa. Bei Philip Auslanders (1999) grundlegender Studie Liveness. Performance in a Mediatized Culture ansetzend, argumentiert Havelková, dass das oppositionelle Verhältnis zwischen ›live‹ und ›mediatisiert‹ auf Ebene der Theorie zwar mittlerweile aufgehoben wurde, zeigt anhand ihrer Fallstudie Writing to Vermeer jedoch auf, auf welche Weisen in »hypermedial opera« die kulturell durchaus noch bestehende Bedeutung dieser Dichotomie ästhetisch produktiv gemacht wird. Vgl. Havelková 2021a, 125. | |

Assmann 1999, 264. | |

Mit ›Scene‹ wird bei den nachfolgenden Orientierungsangaben die Schreibweise aus der Partitur übernommen. Im Zuge der Analyse wird das deutsche Wort Szene verwendet. | |

Van der Aa 2015/16, 1. | |

Ebd. | |

Ebd., 1 f. | |

Ebd., 1. | |

Ebd., 2. | |

Neumann 2008, 730. | |

Van der Aa 2015/16, 3. | |

Neumann 2008, 730. | |

Siehe dazu die Partituranweisung zur ersten Szene: »This scene is repeated twice. Each layer is sung live. Layer 1 und 2 will also be pre-recorded in the rehearsal period and this footage is played back with the 2nd and 3rd layer. So it starts solo, then a duet, and finally trio.« (Van der Aa 2015/16, 1) | |

Piefke/Markowitsch 2010, 18. | |

Ebd. | |

Van der Aa 2015/16, 30 f. | |

Ebd. | |

Assmann 2005, 107. | |

Assmann 1999, 264. | |

Havelková 2021a, 73. | |

Ebd., 96. | |

Siehe dazu Scene 3: Das Miniaturhaus erweist sich als Rekonstruktion des großen Hauses, wo Mutter und Sohn gelebt haben. Die Umrisse eines Jungen, den die Mutter aus einer Fotografie ausschneidet und vor der Tür des Modellhauses positioniert, spiegelt sich in Gestalt eines leiblichen Pendants auf der Leinwand: Man sieht den siebenjährigen Sohn hektisch auf die Haustür zulaufen. Nach einem schnellen Filmschnitt erscheint plötzlich der Sohn im Erwachsenenalter. Er kommt rasch auf das Haus zu und betritt es. Sein Erscheinen auf der Filmleinwand ist der Moment, an dem »the line between reality and the world of the model begins to blur« (Nationale Opera & Ballett / Muziekgebouw 2016, 7). | |

»In my experience, mothers can’t cope and then die«, heißt es im Libretto als Anspielung auf Ingrid Jonkers Biographie (ebd., 17). | |

Das Gedicht beginnt folgendermaßen: »Mommy is no longer a person / just a _ […]« (ebd., 18). | |

»I can sit there for hours in total silence – just me and my cigarettes« (ebd., 19). Das ist ein Verweis auf die Biographie Jonkers. André Brink führt in einer biographischen Skizze aus, dass Jonker stundenlang rauchend in einer Badewanne zubrachte, als sie davon erfuhr, dass sich einer ihrer Liebhaber mit jemand anderem verheiraten wollte. Vgl. Brink 2007, 17. | |

Diese beiden Gedichte wurden erstmals 1963 im Band Smoke and Ochre veröffentlicht. Für die Neuerscheinung in englischer Übersetzung vgl. Jonker 2007, 55, 57. | |

Elsaesser/Hagener 2013, 76. | |

Eco 1993, 46. | |

Während in den gesungenen Passagen die Melodielinie der Singstimme der zweiten Szene auf die Texte Jonkers in die Baritonstimme übernommen wird – es gibt lediglich geringfügige Variationen in den Choreinsätzen und gelegentliche, kurze Einwürfe der Frau –, schreibt Van der Aa für die monologischen Abschnitte neue Texte; Texte, in denen der Sohn seine Beziehung zur Mutter und ihre Persönlichkeit reflektiert. | |

Van der Aa 2015/16, 51 f. | |

Michel van der Aa zitiert nach Grella 2017. | |

Ebd. | |

Auch dieses Gedicht wurde erstmals 1963 im Band Smoke and Ochre veröffentlicht. Für die Neuerscheinung in englischer Übersetzung vgl. Jonker 2007, 54. | |

Nationale Opera & Ballett / Muziekgebouw 2016, 7. | |

Schon 1936 wies Walter Benjamin darauf hin, dass das Zeitalter der Reproduzierbarkeit die Frage nach dem Original entscheidend verschiebt. Vgl. Benjamin 2003. | |

Van der Aa 2015/16, 57. | |

Ebd. | |

Ebd., 59. Ähnliche Triolenpatterns, die vor allem auch aufgrund von Intervallsprüngen im Dezim- und Undezimumfang Atemlosigkeit und Zerrissenheit suggerieren, finden auch in der Sopranstimme bei Van der Aas One Verwendung, etwa im finalen Abschnitt 3-A (T. 202–211). Auch One verhandelt die Multiplizität einer Person, die eben nicht als abgeschlossene Einheit denkbar ist. Vgl. Novak 2015, 55. Ein ähnliches Konzept, bei dem wiederum eine einzelne Frau, dieses Mal eine Cellistin, im Mittelpunkt steht, verfolgt Van der Aa mit dem 2010 uraufgeführten Werk Up-Close for solo cello, string ensembe and film (2010). | |

Van der Aa 2015/16, 62 f. | |

Ebd., 62. |

Literatur

Assmann, Aleida (1999), Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München: C. H. Beck.

Assmann, Aleida (2005), »Wie wahr sind Erinnerungen«, in: Das soziale Gedächtnis. Geschichte, Erinnerung, Tradierung, hg. von Harald Welzer, Hamburg: Hamburger Edition, 103–122.

Auslander, Philip (1999), Liveness. Performance in a Mediatized Culture, London: Routledge.

Benjamin, Walter (2003), Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur Kunstsoziologie, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Bolter, Jay David / Richard Grusin (2000), Remediation. Understanding New Media, Cambridge, London: MIT Press.

Brink, André (2007), »Introduction«, in: Black Butterflies. Selected Poems, übers. von ders. und Antjie Krog, Paarl, South Africa: Paarl Pring, 9–36.

Cook, Nicholas (1998), Analysing Musical Multimedia, Oxford: Oxford University Press.

Eco, Umberto (1993), »Über Spiegel« [1988], in: ders., Über Spiegel und andere Phänomene, übers. von Burkhart Kroeber, München: dtv, 26–61.

Elsaesser, Thomas / Malte Hagener (2013), Filmtheorie zur Einführung [2007], Hamburg: Juinius.

Grella, George (2017), »Immersive ›Blank Out‹ to Kick Off Season for Park Avenue Armory«, New York Classical Review. http://newyorkclassicalreview.com/2017/09/immersive-blank-out-to-kick-off-park-avenue-armory-season/ (15.07.2023)

Havelková, Tereza (2021a), Opera as Hypermedium. Meaning-Making, Immediacy, and the Politics of Perception, Oxford: Oxford University Press.

Havelková, Tereza (2021b), »Minding the Gap: The Politics of the Body-Voice-Relationship in Multimedia Opera«, The Opera Quarterly 35/1–2, 27–49.

Jonker, Ingrid (2007), Black Butterflies. Selected Poems, übers. von André Brink und Antjie Krog, Paarl, South Africa: Paarl Pring.

Kreuzer, Gundula (2019), »Operatic Configurations in the Digital Age«, The Opera Quarterly 35/1–2, 130–134.

Morris, Christopher (2010), »Digital Diva: Opera on Video«, The Opera Quarterly 26/1, 96–119.

Morris, Christopher (2012), »›Too much music‹: The Media of Opera«, in: The Cambridge Companion to Opera Studies, hg. von Nicholas Till, Cambridge: Cambridge University Press, 95–116.

Morsch, Thomas (2011), Medienästhetik des Films. Verkörperte Wahrnehmung und ästhetische Erfahrung im Kino, Paderborn: Fink.

Nationale Opera & Ballett / Muziekgebouw (2016), Michel van der Aa. Blank Out, Programmheft, Opera Forward Festival 2016.

Neumann, Birgit (2008), »Trauma und Traumatheorien«, in: Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorien, hg. von Ansgar Nünning, Stuttgart: Metzler, 729–731.

Novak, Jelena (2015), Postopera: Reinventing the Voice-Body, London: Routledge.

Piefke, Martina / Hans J. Markowitsch (2010), »Grundlagen des Erinnerns«, in: Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Handbuch, hg. von Christian Gudehus, Ariane Eichenberg und Harald Welzer, Stuttgart: Metzler, 11–74.

Risi, Clemens (2017), Oper in performance. Analysen zur Aufführungsdimension von Operninszenierungen, Berlin: Theater der Zeit.

Salzman, Eric / Thomas Dési (2008), New Music Theatre: Seeing the Voice, Hearing the Body, New York: Oxford University Press.

Sikau, Lea Luka (2022), »Rehearsing Upload«, Sound Stage Screen 2/2 (2022), 61–83. https://doi.org/10.54103/sss18841

Sheil, Áine / Craig Vear (Hg.) (2012), »Digital Opera«, International Journal of Performance Arts and Digital Media. Special Issue, 8/1.

Van der Aa, Michel (2015/16), Blank Out. Chamber Opera for Soprano, Baritone, Choir and 3D Film, nach Texten von Ingrid Jonker in englischer Übersetzung von Antije Krog und André P. Brink, London: Boosey & Hawkes.

Ruhr-Universität Bochum

Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.