Das natürliche Vorbild der Harmonielehre

Naturwissenschaftliche Modelle in Rameaus Musiktheorie[1]

Anna Hausmann

Die musiktheoretischen Überlegungen Jean-Philippe Rameaus waren wegweisend für die Entwicklung der Harmonielehre. Dabei sind seine Ideen stark vom Naturverständnis des 17. und 18. Jahrhunderts geprägt. Im vorliegenden Artikel wird dem nachgegangen und untersucht, welche naturphilosophischen Gedanken, u. a. von Descartes und Newton, in Rameaus Traité de l’harmonie (1722) und Génération harmonique (1737) widergespiegelt werden. Es wird ersichtlich, dass insbesondere die Vorstellungen einer durch Impuls ausgelösten Bewegungsenergie und des zyklischen Bewegungsablaufs um ein Zentrum sowohl im mechanistischen Weltbild als auch in Rameaus Musiktheorie von maßgeblicher Bedeutung sind.

Jean-Philippe Rameau’s music-theoretical concepts were pathbreaking for the development of harmony. However, his ideas are partially inspired by the natural philosophy of the seventeenth and eighteenth centuries. This article examines several aspects of the contemporary understanding of nature – especially Newton’s and Descartes’ perspectives – that can also be found in Rameau’s Traité de l’harmonie (1722) and Génération harmonique (1737). As a result, it is revealed that the concepts of impulses and cyclic motion around a center are essential in both a mechanistic worldview as well as in Rameau’s musical thought.

Die weitreichende Wirkmächtigkeit von Jean-Philippe Rameaus Musiktheorie über nahezu drei Jahrhunderte hinweg ist nicht zu bestreiten. Im Zeitraum von ca. 1750 bis 1800 behandelten in Frankreich rund zwei Drittel aller musikbezogenen Schriften die Ansichten von Rameau[2] und bekanntlich wird auch der Beginn der Harmonielehre bei ihm angesetzt.[3] Doch unter welchen epochenspezifischen Prägungen konnte ein solch nachhaltig wirkendes musiktheoretisches System überhaupt formuliert werden? Und welche Diskurse des 17. und 18. Jahrhunderts spiegeln sich in Rameaus Theorie wider? Aufgrund der seit der Antike angenommenen Verbundenheit zwischen Musik und Natur sowie auch Rameaus stellenweise eindeutiger Begründung musikalischer Phänomene durch Naturgesetze wird im vorliegenden Artikel die Bedeutung des Naturverständnisses als Vorbild und Begründungsmodell für Rameaus Musiktheorie näher untersucht. Dafür wird zunächst beschrieben, was im 17. und 18. Jahrhundert im Allgemeinen unter dem Begriff ›Natur‹ verstanden wurde, wobei die Anschauungen von René Descartes und Isaac Newton – da diese Rameau sehr gut bekannt waren – eingehender behandelt werden. Anschließend werden im zweiten Abschnitt einige relevante Aspekte von Jean-Philippe Rameaus Musiktheorie herausgestellt. Bevor im letzten Teil das zuvor beschriebene Naturverständnis mit dem erwähnten musiktheoretischen System verglichen wird, gibt es einen kurzen Abschnitt mit dem Versuch, Rameaus Theorie in einem kartesischen Koordinatensystem zu veranschaulichen. Durch diese grafische Perspektive auf die musikalische Bewegung können weitere interessante Schlüsse gezogen werden, die danach auch in den vergleichenden Teil einfließen.

Ein dynamisches Naturverständnis

Es ist nicht einfach, ein allgemeines, klar definiertes und in sich widerspruchsloses Naturverständnis des 17. und 18. Jahrhunderts nachzuzeichnen, da der Begriff ›Natur‹ während dieser Zeit einem starken Wandel unterlag und deshalb einige divergente Auffassungen davon nebeneinander gültig waren.[4] Bei näherer Betrachtung kann man allerdings feststellen, dass die verschiedenen Meinungen über das ›Wesen‹ der Natur zum Teil aufeinander beruhen – oder sich gegenseitig ergänzen. Unzweifelhaft können aber alle Theorien darauf zurückgeführt werden, dass ›Natur‹ einen Ursprungszustand bezeichnet. Sei dies im religiösen Sinne das Paradies vor dem Sündenfall Adams[5] oder alles, was gegeben respektive vorausgesetzt sein muss, damit der Mensch existieren kann[6] – Natur wird hierbei als etwas Ursprüngliches angesehen, das zwar den Menschen bedingt, aber noch nicht von diesem und durch diesen strukturiert ist.

Nun bleibt die Natur, das Paradies oder auch einfach der Ursprung aber nicht statisch, sondern scheint sich im Lauf der Zeit stets zu wandeln. Das wirft die Frage auf, ob dieser von der Natur ausgehende und durch sie ermöglichte Wandel nicht auch selbst als Teil der Natur betrachtet werden müsste. Und tatsächlich war Natur im 18. Jahrhundert auch ein Emanzipationsbegriff: Er bezeichnete eine Entwicklung, die dialektisch (entweder aus dem Ursprungszustand heraus oder zu diesem zurück) verstanden werden kann.[7] Diese von der Natur ausgehende Entwicklung wird dabei auch als ›organisch‹ beschrieben. Durch die Einsicht, dass »Natur […] jene individuelle, durch [den schon im Urzustand vorhandenen] Selbsterhaltungstrieb primär bestimmte Vermögensausstattung und Bedürfnisstruktur des Menschen«[8] ist, kann anschließend in Kombination mit der Emanzipationsidee die Grenze zwischen Natur und Kunst/Technik aufgehoben werden. In der Aufklärung ist ›Natur‹ somit zu einem Totalitätsbegriff geworden, der nicht nur alles Seiende, sondern auch die grundlegenden Prinzipien einer gemeinsamen Emanzipation und Entwicklung umfasst.[9] Die statische Natur ist dynamisch geworden.

Doch auch wenn die vorhin erwähnten Theorien und Vorstellung so gut zueinander zu passen scheinen, gab es im 17. Jahrhundert einen Gelehrtenstreit über den als Emanzipation verstandenen Naturbegriff. Bei diesem waren beide Parteien zwar überzeugt davon, dass sich die Natur nach gewissen Gesetzen und Regeln weiterentwickle – jedoch war man sich uneins darüber, »ob die Gesetze, welche in den Naturerscheinungen walten, bloß eine äußere Herrschaft über sie ausüben […] oder in den Dingen selbst als Kräfte tätig sind«.[10] Gottfried Wilhelm Leibniz argumentierte, dass alle Naturgesetze auch in den Dingen selbst sein müssten,[11] während später Johann Gottlieb Krüger die Frage damit beantwortete, dass alles einer (äußeren) Struktur unterläge, welche die bewegenden Kräfte leite, sodass sie exakt »diese und keine anderen Wirkungen«[12] zur Folge haben würden.

Descartes, Newton und das mechanistische Weltbild

Schon seit der Antike erklärte man Erscheinungen und Phänomene der Welt anhand von Zahlen und deren Verhältnissen zueinander.[13] Im 17. Jahrhundert schließlich konnte sich die Methode durchsetzen, die durch geometrische Strukturen dargestellte Natur auch mechanisch zu rekonstruieren.[14] Die Wiederentdeckung der peripatetischen Schrift Quaestiones mechanicae, der Wegfall der Grenze zwischen Natur und Technik sowie das (oben umrissene) Verständnis des Naturbegriffes als gemeinsamer statt individueller Entwicklung von allem Seienden führten zu der Auffassung, dass die Welt wie ein mechanisches Uhrwerk funktioniere.[15] Auch René Descartes vertrat diese Ansicht einer mechanischen Welt und versuchte, die Physik mittels geometrischer Modelle und der Rückführung auf wenige Grundprinzipien zu beschreiben. Für ihn war alles hauptsächlich aus Bewegung und Raum konstruiert[16] – und durch den Impuls beeinflussten sich die bewegten Körper gegenseitig.[17] Für die geometrische Darstellung dieser Bewegungsabläufe entwickelte Descartes das rechtwinklige Koordinatensystem, welches heute nach ihm benannt ist.[18] Die Überzeugung, dass im Umkehrschluss alles, was mithilfe mechanischer Prinzipien erklärt werden kann, ›natürlich‹ ist, blieb bis ins 20. Jahrhundert hinein bestehen.[19]

Im rationalistischen Denkansatz von René Descartes wird den menschlichen Sinnen im Gegensatz zum Intellekt stark misstraut – deshalb vermeidet es Descartes, in seinen Schriften eine eindeutige Definition für die Schönheit der Kunst zu geben. Denn was schön ist, empfinde jeder anders und es lasse sich nicht rational oder empirisch überprüfen, wie wohlklingend z. B. ein konsonanter Akkord sei. Doch in seinem brieflichen Austausch mit Marin Mersenne zwischen 1629 und 1631 lässt sich Descartes auf eine Diskussion über Ästhetik ein und zitiert dabei aus den Vornotizen seiner Schrift Musica Compendium: Am schönsten sei das, was für unsere Sinne weder zu einfach noch zu kompliziert aufzufassen ist.[20] In einem etwas später datierten Brief an denselben Empfänger schreibt er, dass die Schönheit eines Klanges erst durch die Verbindung mit anderen Klängen innerhalb einer Komposition empfunden werde.[21] Hinter diesen Überlegungen lässt sich ebenso wie in Descartes’ Naturphilosophie das Uhrwerkdenken aufspüren, denn es ist anzunehmen, dass er hier eine wohlgeordnete und bestimmten Gesetzen folgende Verbindung der Harmonien meint – einer Logik unterlegen, die vom menschlichen Geist begriffen werden kann, ohne ihn zu unter- oder überfordern. Dies würde zugleich implizieren, dass die Musik nach dem Beispiel der Natur geordnet sein muss, um als schön empfunden zu werden.

Waren bei Descartes noch die Bewegung und der materielle Raum die Basis der Natur, so verändert sich das Modell der mechanistischen Naturphilosophie bei Isaac Newton hin zu einer Vorstellung von »Atome[n] und Kräfte[n] im leeren absoluten Raum«, wie Paul Feyerabend in seiner Studie Naturphilosophie schreibt.[22] Im Gegensatz zu Descartes’ Naturschema aus – im wörtlichen Sinne – ›weltbewegenden‹, direkten Zusammenstößen von Materie, beruht nun Newtons Naturansicht auf Kräften, durch welche sich die Atome auch ohne tatsächliche Berührung gegenseitig beeinflussen. Mithilfe der indirekt proportionalen Gravitationskraft gelang es ihm, nicht nur die Planetenbahnen, sondern gleichermaßen das Phänomen der Gezeiten zu erklären. Ein für die folgenden Reflexionen im Zusammenhang mit Rameaus Musiktheorie wichtiger Aspekt dabei ist, dass die ansonsten geradlinig verlaufende Bewegung der Planeten durch die gegenseitige Anziehungskraft zwischen ihnen und der Sonne zyklisch wird.[23] Der grundlegende Gedanke, dass die Natur mechanisch, wie ein Uhrwerk, funktioniere und auf wenige Grundprinzipien rückführbar sei, blieb jedoch auch in Newtons Weltbild erhalten.

Rameaus Musiktheorie

Jean-Philippe Rameau schließt 1737 seine musiktheoretische Schrift Génération Harmonique mit der Behauptung ab, dass fast alle ausschließlich durch empirische Erfahrung aufgestellten musikalischen Regeln falsch seien: »Il est prouvé dans ce Chapitre, que les Anciens n’avoient d’autre connoissance de la Musique que celle qu’on en peut tirer par la seule expérience, qu’il en est de même encore des Modernes, d’où leurs règles sont presque toutes fausses.«[24]

Denn für ihn gilt, »où le principe manque, tout manque«.[25] Daraus kann man schließen, dass Rameaus Forschung als oberstes Ziel die Enthüllung eines genau solchen grundlegenden Prinzips hatte, nach dem sich alle Musik richten würde. Er fand dieses Prinzip im Corps sonore,[26] einem schwingenden Körper, dessen Klang neben dem Son fondamental auch die entsprechenden Obertöne hervorbringt.[27] Diese sind bekanntlich – nach der Entdeckung der Partialtonreihe durch Joseph Sauveur[28] – die Oktave im Verhältnis 1:2, die Quinte (1:3) und die große Terz (1:5). Die daraus resultierende Harmonie bezeichnet Rameau als Accord parfait. Danach folgt die erste Dissonanz in jener Reihe: die Septime. Hinzugefügt zum Accord parfait entsteht so der Septakkord – l’Accord de la Septième –, welcher für Rameau die einzig mögliche dissonante Akkordstruktur bildet, von der alle anderen dissonanten Harmonien abgeleitet sind.[29] Für Rameau besteht daher die gesamte Musik allein aus jenen beiden Akkorden, die jedoch durch renversement und supposition in zahlreichen Varianten eingesetzt werden können.[30] Weil nach dieser Überlegung jeder fundamentale Basston eine Harmonie trägt, die aus seinen Obertönen besteht, ist in Rameaus Theorie die Melodie der Harmonie untergeordnet – vielmehr entsteht sie sogar aus Letzterer.[31]

Doch nach welchen Regeln muss ein Bass nun fortschreiten, damit eine möglichst natürliche und schöne Harmoniefolge und Melodie entstehen können? Auch dafür findet Jean-Philippe Rameau eine Erklärung basierend auf dem Corps sonore. Da der erste Oberton – die Oktave – nahezu gleich klingt wie der fundamentale Basston, erklärt er die Quinte zum »intervalle qui […] convienne le mieux«[32] für die Weiterführung des Basses. Diese Überlegung stützt er auf die Gegebenheit, dass auch bei jeder abschließenden Kadenz der Bass um eine Quinte fällt bzw. um eine Quarte steigt. Des Weiteren ist auch eine Bassfortschreitung in Terzen respektive Sexten möglich, da die große Terz in der Partialtonreihe direkt nach der Quinte auftritt. Bewegt sich eine Basslinie im Sekundschritt weiter, so versucht Rameau dies elliptisch zu erklären, indem er zwischen den beiden Tönen noch einen weiteren, ungespielten, hineindenkt, sodass man dazwischen die Intervalle einer Terz und Quarte erhält.[33]

Den Grund, weshalb ein Basston überhaupt danach strebt, weitergeführt zu werden, sieht Rameau im Accord de la Septième: Erst dieser dissonante Klang gibt den Impuls und die Bewegungsenergie hin zu seiner Auflösung.[34] Danach klassifiziert er drei unterschiedliche Kadenztypen (parfaite, rompue und irrégulière), die jeweils aus einem dissonanten Akkord, welcher zu einem Accord parfait geführt wird, bestehen, und erklärt, dass alle Musik einzig aus der Verkettung dieser drei Kadenzen gebildet werde.[35] Es ergibt sich daraus, dass die Dominante stets ein Septakkord ist oder als solcher gedacht werden muss, wenn sie an der Stelle der Penultima in einer cadence parfaite oder rompue steht. Die dissonante Harmonie über jenem Ton eine Quinte unter der Tonika (sous-dominante), die in einer cadence irrégulière als Penultima auftritt, entsteht hingegen durch eine sixte ajoutée.[36]

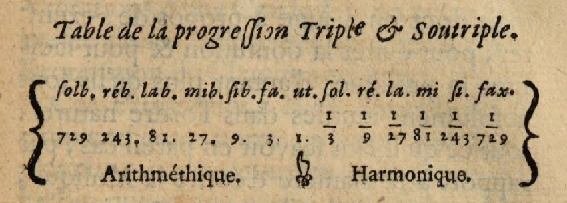

Mithilfe jener beiden eben erläuterten Grundelemente – der Unterscheidung der Harmonien in zwei Akkordtypen und der Fortbewegung des Basses in Intervallen der Partialtonreihe und deren Umkehrungen – versucht Rameau nun vielerlei Stücke und bewährte musikalische Praktiken zu analysieren. In Génération harmonique stellt er dafür eine arithmetisch-harmonische Reihe auf, welche die »progression Triple et Soutriple« (also eine Reihe aus sukzessiven Quinten) darstellt.

Abb. 1: Rameau 1737, 43: »Table de la progression Triple & Soutriple«

Der mittlere Ton der Reihe, ut, wird zur Tonika, zu der alle anderen Töne hinstreben. Sol als dominante-tonique und fa als sousdominante bilden die beiden Pole um ut, zwischen welchen sich die Musik pendelartig – wie weiter unten dargestellt werden wird – bewegt. Wird eine noch weiter darüber- oder darunterliegende Quinte in der fundamentalen Bassfolge berührt, so verschiebt sich auch die Tonika in diese Richtung. Ein wichtiges Beispiel, in dem diese Überlegungen anschaulich dargestellt werden, findet sich in der Tafel XV, aus dem Anhang von Rameaus Génération harmonique, wo er die Herleitung der diatonischen Reihe durch die vom fundamentalen Bass generierten Harmonien abbildet.

Abb. 2: Rameau 1737, Tafel XV (Die Zahlen über und unter den Basstönen beziehen sich auf die entsprechende Position in der triple progression.)

Hier wird deutlich, wie Rameau die ersten fünf Skalenstufen bloß aus den Harmonien über dem Grundton (3) und seinen beiden umgebenden Quinten (Subdominante [1], Dominante [9]) erhält. Für die letzten drei Skalenstufen jedoch benötigt er als Hilfsmittel eine weitere Quinte (27) über der Dominante (9), wodurch sich für einen Augenblick die Funktionen verschieben: Die nachfolgende Dominante (9) wird als Tonika empfunden, oder mit Rameaus Worten: »pour qu’elle [diese Harmonie] adopte la succession fondamentale de 27. à 9. sous le mêmes conditions que celle de 9. à 3.«.[37]

Darstellung von Rameaus Theorie im kartesischen Koordinatensystem

Da René Descartes kurz vor der Entstehung von Rameaus Musiktheorie das rechtwinklige Koordinatensystem entworfen hat (siehe oben) und Rameau sich auch mit Descartes’ Philosophien befasst haben dürfte,[38] erscheint es nicht abwegig, den Versuch zu wagen, Rameaus musiktheoretische Gedanken mithilfe eines Koordinatensystems grafisch darzustellen. Da die Musik für ihn aus aneinandergereihten Kadenzen hervorgeht, werden im Folgenden die im Barock am häufigsten vorkommenden Kadenzformen nach ihrem akkordstrukturellen Verlauf und ihren Grundtonfortschreitungen nachgezeichnet (siehe Abb. 3–6).[39] Wie üblich ist auf der x-Achse der zeitliche Ablauf, in diesem Fall pro Harmoniewechsel (beziffert mit 1, 2, 3, 4, …), aufgetragen, während die y-Werte die Akkordfunktion (accord parfait / Tonika bzw. T, dominante-tonique / Dominantseptakkord bzw. D, accord de la sixte ajoutée / Subdominante bzw. S) reflektieren. Ebenso wie in Rameaus Table de la progression Triple et Soutriple (siehe Abb. 2) wird dabei die in der Mitte stehende Tonika T anstelle der Null angeschrieben und D sowie S werden als jeweils gleich weit davon entfernte Pole in entgegengesetzter Richtung markiert.

Abb. 3: cadence parfaite

Abb. 4: cadence irrégulière

Anhand der Darstellungen in den Abbildungen 5 und 6 wird ersichtlich, wie Musik, die aus aufeinanderfolgenden Kadenzen besteht, tatsächlich (wie oben angedeutet) eine pendelartige Bewegung ausführt. Nach dem Erreichen des fünften Skalentons in Abbildung 6 wird der sechste Skalenton mit der Dominante der dominante-tonique harmonisiert: Dabei verschiebt sich für einen Moment das tonale Zentrum und während 5 noch eindeutig als Tonika der vorangehenden cadence irrégulière gehört wird, nimmt man die Harmonie bei 6 als dominantischen Klang der darauffolgenden, tonikalisierten dominante-tonique wahr. Der Verlauf dieser Grafik ähnelt dem einer Sinus- bzw. Cosinus-Winkelfunktion. Diese beiden zyklischen Funktionen erhält man, wenn man den Umlauf des Einheitskreises (ein Kreis mit dem Radius 1) nachzeichnet; woraus sich folgern lässt, dass die Musik – wenn sie Rameaus musiktheoretischem System entspricht – im weitesten Sinne als eine rotierende Bewegung verstanden werden kann.

Abb. 5: Kadenz

Abb. 6: Durtonleiter aufwärts, erklärt aus Sons fondamentals

Die Natur in Rameaus Musiktheorie

Bis in die Neuzeit vertrat man die im Altertum und Mittelalter wurzelnde Ansicht, dass die Musik in engem Zusammenhang mit dem Kosmos stehe und auch der Mensch deren harmonische Ordnung im Sinne der musica humana in sich tragen würde.[40] Doch ab dem 17. Jahrhundert kam hier der Gedanke hinzu, eine Trennlinie zwischen dem organisch (und vorwiegend selbständig) aus der Bedürfnis- und Vermögensstruktur des Menschen Wachsenden und dem ›künstlichen Machen‹ zu ziehen. Als besonders erstrebenswert galt dabei unfraglich Ersteres – aufgrund der größeren Nähe zur Natur bzw. zu dem, was man darunter verstanden hat.[41] Die Frage, die es also zu beantworten galt, war demnach, welchen Prinzipien das selbständige, organische und natürliche Wachsen folgt, um davon das weniger naturnahe, eher erzwungene Machen abgrenzen zu können. David Cohen interpretiert Rameaus Gedanken dahingehend, dass jeder Mensch auf intuitive Weise diese Logik organischen Wachstums am Beispiel der Natur wahrnehme[42] und deshalb alle Musik, die natürlich wirkt, ebensolchen Ordnungen zufolge komponiert sei. Genau wie die Naturphilosophen und Forscher jener Zeit wenige grundlegende Gesetze für Bewegungs- und Wachstumsabläufe in der Natur zu definieren und alles darauf zurückzuführen bestrebt waren, so versuchte Rameau diese Grundprinzipien in den musikalischen Bewegungen und Zusammenhängen wiederzuerkennen. Auch weil die Natur im 18. Jahrhundert mitunter als Ursprung der Kunst und Technik angesehen und in ihr die Gesetzmäßigkeiten selbständigen organischen Wachstums vermutet wurden, lag es für Rameau nahe, Modelle und Begründungen für sein System aus dem Naturreich zu übernehmen.

Wie zu Beginn dieses Textes erläutert, ist die Weiterentwicklung der Natur im 17. und 18. Jahrhundert mithilfe eines kausalen und mechanistischen Erklärungsprinzips beschrieben worden. Auch in Rameaus Musiktheorie zeichnet sich diese Denkart ab, wenn er im Traité die Fortbewegung der Musik mit der von der Dissonanz ausgehenden Spannung, die man im weitesten Sinne auch als »Impuls« verstehen kann, begründet.[43] Er überträgt somit bereits in dieser Schrift von 1722 das mechanistisch-dynamische Naturbild auf die Musik.

Viel aufschlussreicher scheint jedoch der Vergleich des neuzeitlichen Naturbildes mit Rameaus späteren Thesen zu sein: Mit dem Corps sonore als Grundprinzip nicht nur der Akkorde, sondern auch des harmonischen Verlaufes behauptet er, dass dem statischen Ursprung und dessen dynamischer Weiterentwicklung ein und dasselbe System zugrunde liege. Dies impliziert, dass bereits im Ursprung die Kraft zur Emanzipation und deren Prinzip vorhanden sein müssten. Stellt man diesem Gedanken anschließend die oben beschriebene Streitfrage des Naturverständnisses im 18. Jahrhundert gegenüber (ob die Entwicklung der Naturerscheinungen von äußeren Gesetzen bestimmt wird oder diese in den Dingen selbst enthalten sind), so lässt sich eine Parallele zwischen den beiden Denkmodellen ausmachen: denn in Rameaus Überlegungen könnte im weitesten Sinne eine Antwort auf diese Frage vermutet werden.

Wie auch die Naturphilosophie des 17. und 18. Jahrhunderts zwischen allen Erscheinungen und Vorgängen einen mechanischen Zusammenhang und eine gemeinsame Gesamtentwicklung festzustellen bestrebt war, betrachtete Rameau die Einzelstimmen eines mehrstimmigen Satzes ebenfalls nicht als für sich alleine stehend. Dadurch, dass er die Harmonie der Melodie hierarchisch überordnet, rückt auch in seiner Theorie die Bewegung der Akkorde, die »als primäre klangliche Einheiten aufgefasst werden« können,[44] stark in den Vordergrund – im Gegensatz zur Polyphonie.

Eine weitere wesentliche Kohärenz zwischen der Naturforschung und dem Musiksystem Rameaus liegt in der zyklischen Bewegungsrichtung, die beiden Bereichen als Grundmodell dient. Die in Frankreich durch Voltaire verbreiteten Kräftetheorien Isaac Newtons[45] erklären, wie durch die Schwerkraft – die auch als Zentripetalkraft wirkt – die Planeten auf ihren Bahnen gehalten werden und wie dadurch aus einer unbeeinflussten geradlinigen Bewegung eine zyklische wird. Wenn Rameau in Génération harmonique den in der Mitte der triple progression (siehe Abb. 1) liegenden Ton als Zentrum, zu welchem alle anderen Töne hinstreben respektive von dem sie angezogen werden, betrachtet, wendet er die Hypothese der unsichtbaren Schwerkraft auch auf sein musiktheoretisches System an. Dabei entsteht ein ähnlicher Effekt wie bei den Planetenbewegungen: Die musikalische Bewegung kann als eine um ihr tonales Zentrum kreisende verstanden werden – was auch mithilfe der Grafiken in den Abbildungen 3 bis 6 veranschaulicht werden konnte. Dieser Gedanke, dass Musik von Schwere und Bewegung geleitet wird, ist auch in den späteren (ästhetischen und energetischen) Theorien von Hermann Lotze, Hugo Riemann, August Halm und Ernst Kurth von Bedeutung.[46] Heinrich Schenker bezeichnet die musikalische Bewegung in Richtung Grundton sogar explizit als Zentripetalkraft, während er eine entgegengesetzte als Zentrifugalkraft versteht.[47]

L’harmonie expliquée par les principes naturels: Eine Zusammenfassung

Das von Jean-Philippe Rameau entworfene musiktheoretische System ist, wie im vorangehenden Abschnitt gezeigt werden konnte, durchweg ein Spiegel des Naturverständnisses seiner Zeit: Hinter den dabei behandelten musikalischen Aspekten schimmern einige Denkmodelle und naturwissenschaftliche Erkenntnisse des 17. und 18. Jahrhunderts durch.

Diese Zeit war bekanntlich ebenso wie das Altertum und Mittelalter geprägt von der Vorstellung, dass zwischen Musik und Natur ein enger Zusammenhang bestehe, weshalb es auch sehr naheliegend ist, dass Rameau seine musiktheoretischen Überlegungen am vorherrschenden dynamisch-mechanistischen Modell der Natur angelehnt und damit begründet hat. Deutlich wird diese Verbindung vor allem in Rameaus Versuch, die Musik auf wenige grundlegende Prinzipien (hier den Corps sonore) zurückzuführen – genau wie unter anderen auch René Descartes seine Naturforschung aus wenigen Grundprinzipien abgeleitet hat. Mithilfe dieses Prinzips des Corps sonore begründet Rameau seine Thesen, dass die Musik aus nur zwei verschiedenen Akkordtypen und der Verkettung von Kadenzen bestehe. Die Kraft, durch welche in der Musik Weiterbewegung ausgelöst wird, erklärt er in Anlehnung an die Theorien von Descartes und Newton durch den Impuls (Traité de l’harmonie, 1722) sowie die Schwerkraft (Génération harmonique, 1737) – Letzteres, indem er den Mittelpunkt einer Quintenreihe (Triple progression) als Grundton annimmt, von welchem die übrigen Fundamentalbasstöne angezogen werden. Dass dadurch sowohl in der Natur als auch in Rameaus Musikauffassung die Bewegungen zyklisch verlaufen, konnte im vorliegenden Artikel mithilfe einer Darstellung von Rameaus Kadenzformen in einem kartesischen Koordinatensystem gezeigt werden. Somit ist der Beginn der Harmonielehre durch Jean-Philippe Rameaus Übertragungen der Naturphilosophie auf die Musiktheorie fest in den Erklärungsmodellen der Naturforscher des 17. und 18. Jahrhunderts verankert.

Anmerkungen

Für die Unterstützung bei der Entstehung des vorliegenden Beitrages dankt die Verfasserin Tihomir Popović und Philipp Teriete. Ein weiterer Dank geht an Michael Georg Hausmann, den elfjährigen Bruder der Autorin, der beim Konzipieren der Grafiken große Hilfe geleistet hat. | |

Vgl. Kolb 2016, 182. | |

Vgl. Sprick 2016, 261. | |

Vgl. Nobis 1967, 38. | |

Vgl. Spaemann 1967, 65. | |

Vgl. ebd., 59. | |

Vgl. ebd., 61. | |

Ebd. | |

Vgl. ebd., 66. | |

Nobis 1967, 56. | |

Vgl. ebd., 56 f. | |

Krüger 1750, 1, 14, § 658. Zit. nach: Nobis 1967, 57. | |

Für nähere Ausführungen hierzu siehe etwa Zaminer/Ertelt 1984, 1987, 1990 und 2006. | |

Vgl. Nobis 1967, 41. | |

Vgl. Spaemann 1967, 62. | |

Vgl. Feyerabend 2009, 272 f. | |

Vgl. Christensen 1998, 103. | |

Vgl. Jaeger 2015, 91. | |

Vgl. Reinecke 1985, 132. | |

»Inter obiecta sensus, illud non animo gratissimum est quod facillime sensu percipitur, neque etiam quod difficillime; sed quod non tam facile, ut naturale desiderium, qou sensus feruntur in objecta, plane non implat, neque etiam tam difficulter, ut sensum fatiget« (Descartes 1969, 133). Siehe hierzu auch Dill 1989, 199. | |

»Or, pour ce qui les rend plus agréables, cela dépend des lieus ou elles sont employées; & il se trouve des lieus où mesme les fausses quintes & autres dissonances sont plus agréables que les consonances […]« (Descartes 1969, 223). Vgl. auch Dill 1989, 200. | |

Feyerabend 2009, 307 f. | |

Vgl. Jaeger 2015, 99. | |

Rameau 1737, o. S., Table des Matières. Zu diesem Themenkomplex vgl. De Almeida Marques 2012. Für eine Zusammenfassung von Rameaus Theorie siehe Holtmeier 2017 sowie zu Leben und Werk Girdlestone 1969. | |

Rameau 1737, 220. | |

Für weiterführende Studien zum Corps sonore siehe etwa Christensen 1987. | |

Vgl. Sadler 2014, 66. | |

Vgl. Köhler 1996, 9. | |

Vgl. Rameau 1722, 101. | |

Ebd., 45. | |

Vgl. Rameau 1737, 222. | |

Rameau 1722, 50. | |

Vgl. ebd., 51. | |

Vgl. Christensen 1998, 107 f. | |

Vgl. ebd., 120. | |

Zu den Schwierigkeiten, auf welche Rameau bei der Erklärung des Akkords de la grande sixte gestoßen ist sowie zur Problematik des double emploi siehe Holtmeier 2017 sowie Christensen 1998. | |

Rameau 1737, 130. | |

Vgl. Christensen 1998, 12. | |

Obwohl Jean-Philippe Rameau die Bezeichnung cadence für die Folge zweier Akkorde verwendet (Rameau 1737, Planche des Exemples XIII.), wird in den nachfolgenden Beispielen jeweils noch die Tonika der tatsächlichen cadence vorangestellt. Dies ist damit begründet, dass Rameau die gesamte Musik als Aneinanderreihung von Kadenzen versteht. Am häufigsten enden Kadenzen mit der Tonika und so kann der erste Akkord der untenstehenden Beispiele als möglicher letzter Akkord einer vorangegangenen cadence betrachtet werden. | |

Vgl. Wiora 1962, 9 f. | |

Vgl. ebd., 10. | |

Vgl. Cohen 2001, 71. | |

»Car si chacun de ces Sons portoit un accord parfait, l’on peut dire que l’ame n’ayant plus rien à desirer après un tel accord, seroit comme incertaine du choix qu’elle auroit à faire de l’un de ces deux Sons pour son repos, & il semble que la dissonance soit necessaire icy, pour faire souhaiter avec plus d’ardeur par sa dureté, le repos qui la suit […]: C’est de-là que la regle de sauver les dissonances a été établie« (Rameau 1722, 53). Vgl. auch Christensen 1998, 108. | |

Groth 2016. | |

Vgl. Christensen 1998, 187. | |

Vgl. Köhler 1996, 180 und 185. | |

Vgl. ebd., 182. |

Quellen

Descartes, René (1969), Correspondance I, Avril 1622-Février 1638 (= Œuvres de Descartes, Bd. 1), hg. von Charles Adam, Paul Tannery, Paris: Vrin.

Rameau, Jean-Philippe (1722), Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels, Paris: Jean-Baptiste-Christophe Ballard.

Rameau, Jean-Philippe (1737), Génération harmonique, ou traité de musique théorique et pratique, Paris: Prault.

Literatur

Christensen, Thomas (1987), »Eighteenth-Century Science and the ›Corps Sonore‹: The Scientific Background to Rameau’s ›Principle of Harmony‹«, Journal of Music Theory 31/1, 23–50.

Christensen, Thomas (1998), Rameau and Musical Thought in the Enlightenment, Cambridge: Cambridge University Press.

Cohen, David E. (2001), »The ›Gift of Nature‹: Musical ›Instinct‹ and Musical Cognition in Rameau«, in: Music Theory and Natural Order from the Renaissance to the Early Twentieth Century, hg. von Suzanna Clark und Alexander Rehding, Cambridge: Cambridge University Press, 68–92.

De Almeida Marques, José Oscar (2012), »Harmony and Melody as ›Imitation of Nature‹ in Rameau and Rousseau«, Vortrag beim IV Encontro de Pesquisadores em Poética Musical dos Séculos XVI, XVII e XVIII. https://www.unicamp.br/~jmarques/pesq/RamRoussEng.pdf (30.6.2022)

Dill, Charles (1989), »Music, Beauty and the Paradox of Rationalism«, in: French Musical Thought, 1600-1800, hg. von Georgia Cowart, Ann Arbor: UMI Research Press, 197–210.

Feyerabend, Paul (2009), Naturphilosophie, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Girdlestone, Cuthbert (1969), Jean-Philippe Rameau. His Life and Work, New York: Dover.

Groth, Renate (2016), »Rameau, Jean-Philippe. Theoretische Schriften«, in: MGG Online, hg. von Laurenz Lütteken, Kassel: Bärenreiter. https://www.mgg-online.com/mgg/stable/13685 (30.6.2022)

Holtmeier, Ludwig (2017), Rameaus langer Schatten. Studien zur deutschen Musiktheorie des 18. Jahrhunderts, Hildesheim: Olms.

Jaeger, Lars (2015), Die Naturwissenschaften: Eine Biografie, Berlin: Springer.

Köhler, Rafael (1996), Natur und Geist: Energetische Form in der Musiktheorie, Stuttgart: Steiner.

Kolb, Fabian (2016), »Rameau für jedermann«, in: Rezeption und Kulturtransfer. Deutsche und französische Musiktheorie nach Rameau, hg. von Birger Petersen, Mainz: Are, 181–247.

Nobis, Heribert M. (1967), »Frühneuzeitliche Verständnisweisen der Natur und ihr Wandel bis zum 18. Jahrhundert«, in: Archiv für Begriffsgeschichte 11, 37–58. https://www.jstor.org/stable/24357425 (30.6.2022)

Reinecke, Hans-Peter (1985), »›Natur‹ als Rechtfertigungsinstanz im Denken der Theoretiker«, in: Ideen zu einer Geschichte der Musiktheorie, hg. von Frieder Zaminer, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 119–148.

Sadler, Graham (2014), »The Rameau Compendium«, in: The Boydell Composer Compendium Series, hg. von Michael Talbot, Woodbridge: The Boydell Press.

Spaemann, Robert (1967), »Genetisches zum Naturbegriff des 18. Jahrhunderts«, in: Archiv für Begriffsgeschichte 11, 59–74. https://www.jstor.org/stable/24357426 (30.6.2022)

Sprick, Jan Philipp (2016), »Rameau-Rezeption in der deutschen Harmonielehre«, in: Rezeption und Kulturtransfer. Deutsche und französische Musiktheorie nach Rameau, hg. von Birger Petersen, Mainz: Are, 261–268.

Wiora, Walter (1962), »Natur der Musik? Unnatur heutiger Musik?«, in: ders., Die Natur der Musik als Problem der Wissenschaft, Kassel: Bärenreiter, 7–18.

Zaminer, Frieder / Thomas F. Ertelt (Hg.) (1984), Die mittelalterliche Lehre von der Mehrstimmigkeit, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Zaminer, Frieder / Thomas F. Ertelt (Hg.) (1987), Hören, Messen und Rechnen in der frühen Neuzeit, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Zaminer, Frieder / Thomas F. Ertelt (Hg.) (1990), Rezeption des antiken Fachs im Mittelalter, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Zaminer, Frieder / Thomas F. Ertelt (Hg.) (2006), Vom Mythos zur Fachdisziplin: Antike und Byzanz, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Hochschule Luzern [Lucerne University of Applied Sciences and Arts]

Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.