Jacob Obrecht, Missa Scaramella, herausgegeben und rekonstruiert von Fabrice Fitch mit Philip Weller und Paul Kolb, Utrecht: Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 2024

Markus Roth

Die Rekonstruktion fragmentarisch überlieferter Werke insbesondere der Vokalpolyphonie des 15. und 16. Jahrhunderts stellt immer noch ein herausforderndes wie inspirierendes Betätigungsfeld an der Schnittstelle von Wissenschaft und Komposition dar. Als Frucht einer jahrelangen, nicht zuletzt durch bestimmte biografische Konstellationen ausgelösten Arbeit hat der Komponist und Musikwissenschaftler Fabrice Fitch jüngst eine vollständige Wiederherstellung der Missa Scaramella von Jacob Obrecht vorgelegt; ebenso liegt eine CD-Produktion der von ihm herausgegebenen Fassung durch das Binchois Consort vor.[1] Fitchs Rekonstruktion der Scaramella-Messe kann als seltener Glücksfall bezeichnet werden, da sie zur Ergänzung und Aufwertung eines vernachlässigten Repertoires beiträgt und darüber hinaus unser Wissen um Kompositionsprozesse und -techniken um 1500 um wesentliche und originelle Erkenntnisse bereichert.

Von Obrechts Messe existieren in der Biblioteka Jagiellońska in Kraków vollständige Stimmbücher von Altus und Bassus; Tenor und Cantus sind verloren. Der komplette Verlust einer Tenorstimme ist im Repertoire des späten 15. Jahrhunderts im Allgemeinen kaum zu kompensieren. Im Falle der Missa Scaramella liegen die Dinge insofern anders, da Obrecht offenbar zahlreiche Abschnitte auf der Grundlage vollständiger und zudem untransponierter Zitate der zugrundeliegenden Chanson-Melodie organisierte, ohne wie in anderen Werken auf komplexe Techniken der Segmentierung und Neuordnung von Tonhöhen zurückzugreifen. Diese Auffassung wurde in der Obrecht-Forschung erstmals in einer Fußnote in Rob Wegmans legendärer Monografie Born for the Muses von 1994 formuliert, verbunden mit dem Hinweis auf einige offenkundige Tenor-Statements in einzelnen Abschnitten der Messe.[2] Man kann Fitchs Scaramella-Projekt, das ihn (mit Hilfe einiger Weggefährten) über Jahre beschäftigte, als Versuch der Ausarbeitung dieser Fußnote begreifen – gleichsam als ›Beweisführung‹ mit kompositorischen Mitteln, zu der selbstverständlich die sorgsame Dokumentation der getroffenen Entscheidungen und ihre kritische Reflexion im Vorwort und separat veröffentlichten Texten gehört.[3]

Die rekonstruierte Messe basiert auf dem weltlichen Cantus firmus Scaramella va alla guerra im transponierten 1. Ton. Fitch ordnet sie aus verschiedenen Gründen Obrechts späten Lebensjahren zu, in philologischer Hinsicht aufgrund der Entstehung der überlieferten, nach dem Tode des Komponisten (Ferrara, 1505) entstandenen Abschrift im Tiroler Raum, aber auch aus allgemeinen Erwägungen mit Blick auf die das Werk auszeichnende kompositorische Souveränität: »My experience of the work ›from the inside‹ is of highly directed, tight-knit, self-consistent counterpoint and a remarkably legible formal and structural design.«[4] Diese späte Datierung ist keinesfalls abwegig, aber nicht alternativlos. Für eine späte Messe ist die Missa Scaramella – insbesondere verglichen mit den Dimensionen der Missa Maria zart – relativ kompakt und dauert in der Aufnahme des Binchois Consort schlanke 34 Minuten. In seinen begleitenden Kommentaren charakterisiert Fitch Obrechts grundlegende Arbeitsweise als »Spiel mit Konsequenzen« (»the idea of composition as a game of consequences«), das auf einem ebenso kreativen wie systematischem Denken auf der Grundlage weniger grundsätzlicher satztechnischer Prämissen beruhe.[5] Vor diesem Hintergrund, so führt Fitch aus, mag bereits die Entdeckung einer möglichen, auf einen längeren Abschnitt anzuwendenden kontrapunktischen Prozedur in den fehlenden Scaramella-Stimmen ein hinreichendes Indiz für eine ›richtige Spur‹ sein, zumal die rund 30 überlieferten Obrecht-Messen weitgehend gesicherter Provenienz einen ausreichend umfangreichen Repertoire-Korpus darstellen, um in strittigen Detailfragen als stilistisches Korrektiv zu dienen. Im vergleichsweisen einfachen Fall des Kyrie II besteht beispielsweise die Möglichkeit zu einem den gesamten Satz überspannenden Unterquintkanon im Semibrevis-Abstand zwischen dem überlieferten Altus und dem zu rekonstruierenden Tenor; als Aufgabe für den Restaurator bleibt hier einzig die Ausarbeitung der Cantus-Stimme auf der Grundlage allgemeiner melodischer Erwägungen und Obrecht-typischer Satzmodelle, wie sie in vergleichbaren Sätzen und kontrapunktischen Konstellationen zu beobachten sind.

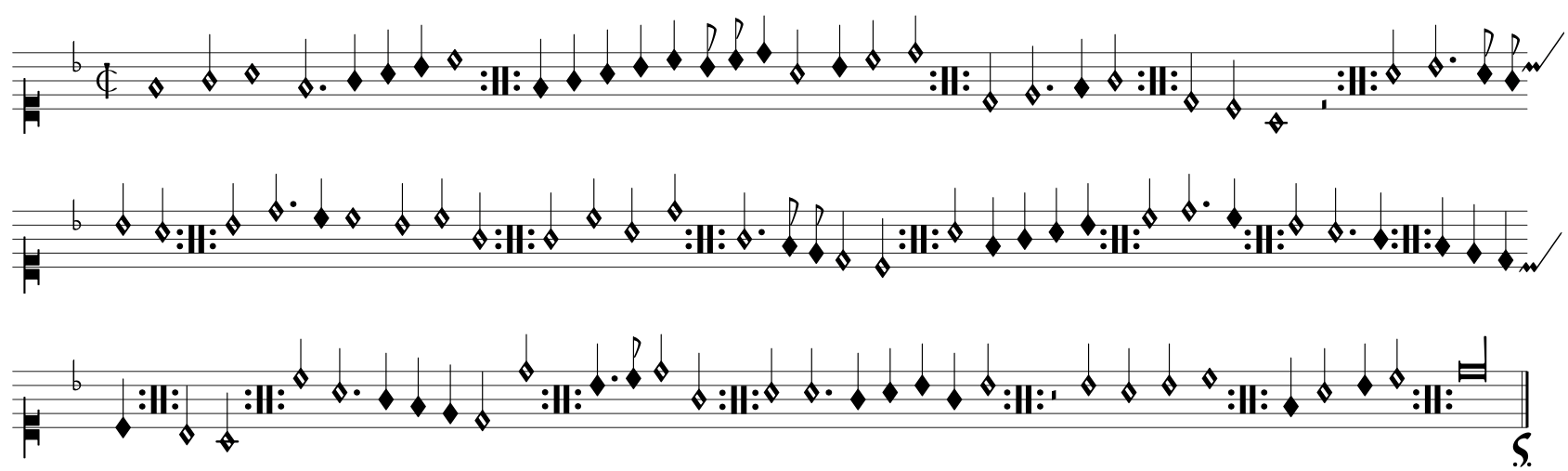

Gegenüber der schlüssigen Rekonstruktion vergleichbarer kurzer Abschnitte, die im Ansatz auch eine KI leisten könnte, erfordert die Wiederherstellung einer gesamten Messe Erwägungen (und zwangsläufig intuitive Entscheidungen) zu Aspekten zyklischer Korrespondenz, übergreifender motivischer Bezugnahme – und die glückliche Lösung mancher verzwickter Rätsel. In der vorliegenden Edition ragt insbesondere die Entdeckung zweier Tenor-Kanons heraus, in denen die Scaramella-Melodie auf höchst artifiziell-originelle Weise ›gelesen‹ wird: Im »Patrem« als Folge von weißen und kolorierten Notenwerten im tempus perfectum cum prolatione perfecta, im »Et una sanctam« als ›Verkehrung‹ von weißen und kolorierten Notenwerten im Kontext einer Wiederholungsstruktur, verbunden mit einem Wechsel in einen Triplum-Takt. Für beide Verfahrensweisen sind im Werk Obrechts keine Parallelstellen zu finden – es handelt sich demnach um individuelle, für eine einmalige Verwendung erfundene ›konzeptuelle Ideen‹. Fitchs Versenkung in Obrechts Gedankenwelt geht so weit, dass er diese Kanon-Rätsel mit Sinnsprüchen aus der Heiligen Schrift kommentiert, im letzteren Falle mit einer wunderbaren Anspielung auf Jesaja 9.2: »Qui ambulat in tenebris videt lux«. Man mag an diesem verspielten Detail ermessen, dass es dem Renaissance-Spezialisten Fitch bei seinem Projekt nicht allein um die Rekonstruktion der von Obrecht vermutlich intendierten kontrapunktischen Struktur, sondern darüber hinaus auch – in Kontexten historisch informierter Theorie und Aufführungspraxis – um die Wiederherstellung der originalen Notation ging. Dies betrifft auch die Lösung für den Cantus im Agnus Dei I, den Fitch in überzeugender Weise auf der Grundlage wiederholter melodischer Patterns organisiert und folgende Notation vorschlägt (siehe Abb. 1).

Abbildung 1: Jacob Obrecht, Missa Scaramella, Agnus Dei I: Rekonstruktion der originalen Notation des Discantus von Fabrice Fitch[6]

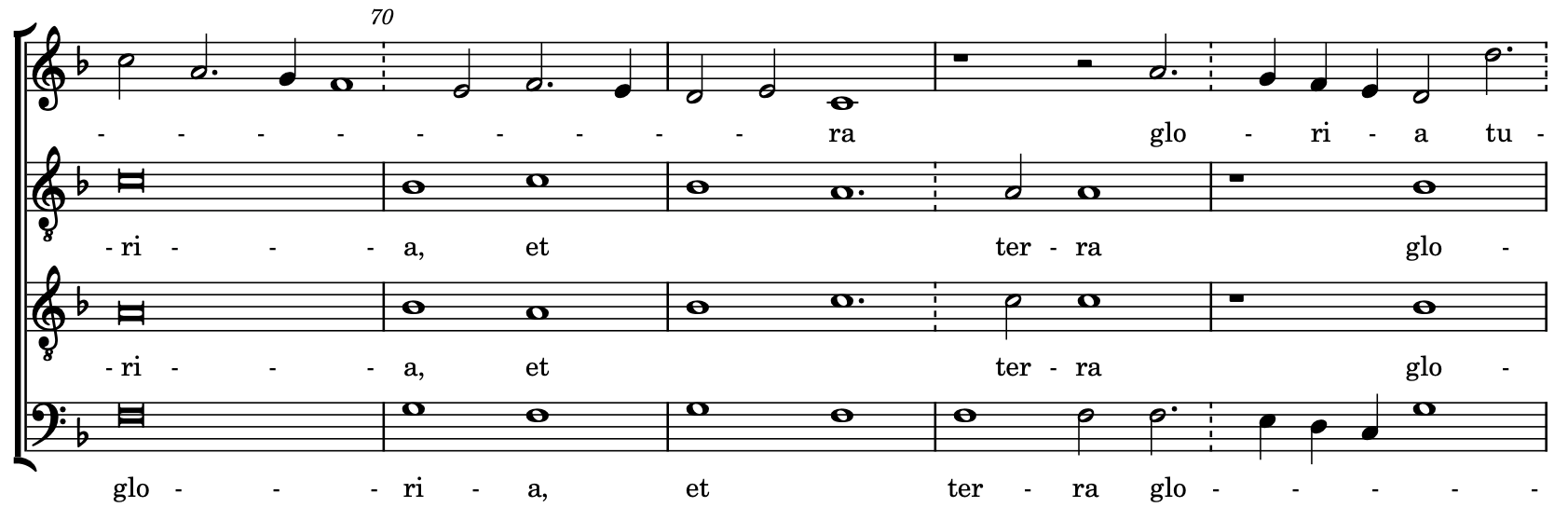

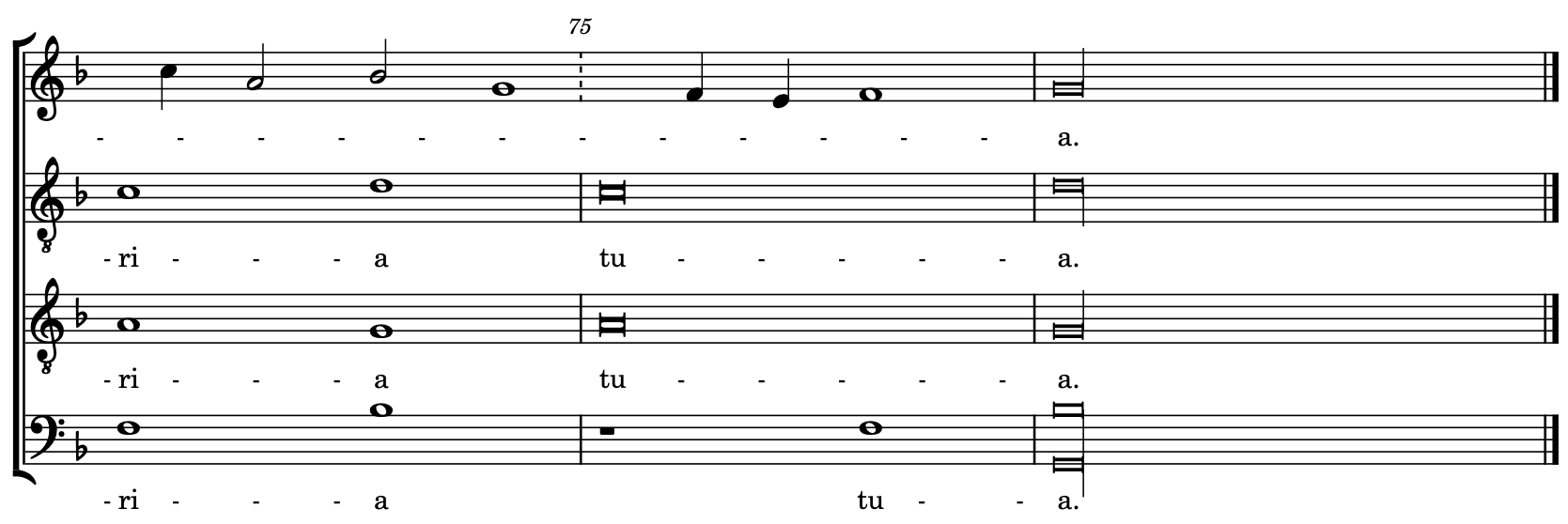

In der den Sanctus-Abschnitt »Pleni sunt« beschließenden Kadenz entscheidet sich Fitch hingegen für folgende Lösung, die einen in dieser speziellen Form ungewöhnlichen ›clash‹ zwischen natürlicher und erhöhter Tonstufe in Bassus und Cantus nicht abwegig erscheinen lässt. In Fitchs Rekonstruktion wird die aktuelle Forschung zum Themenkreis musica ficta gleichsam mit verhandelt.[7] Der Verzicht auf redaktionelle Akzidentien über den Noten entspringt dem Wunsch, der ursprünglichen Notation so nahe wie möglich zu kommen.

Beispiel 2: Jacob Obrecht, Missa Scaramella, Sanctus, Mensur 69–76 (Rekonstruktion von Fabrice Fitch)[8]

Der deutsche Sprachgebrauch, in dem Fitchs kühne und aufwändige Unternehmung als »Rekonstruktionsversuch« wohl angemessen beschrieben wäre, scheint skeptischer als der englische: In der Vokabel »restoration« schwingt ungleich deutlicher der tatsächliche Glaube an die mögliche Wiederherstellung eines verlorenen Zusammenhangs, in kompositorischen Bezügen die Suche nach den einzigen ›richtigen Noten‹ mit. Man mag diese Vorstellung mit dem Hinweis relativieren, dass in einem stark von Kombinatorik geprägten Kontrapunkt nicht selten mehrere gleichwertige Lösungen offenstehen; die Re-Konstruktion möglicher Verfahrensweisen und ihrer Konsequenzen schließt ebenso ein Spiel mit Kontingenzen ein. Je intensiver man sich gleichwohl in den von Fitch ausgearbeiteten Satz versenkt, umso mehr kann man den Eindruck gewinnen, dass er an vielen Stellen dem verlorenen Ganzen sehr nahegekommen ist. ›Fitchs Missa Scaramella‹ ist ein originelles, klangtechnisch abwechslungsreiches Werk mit einigen Passagen von erlesener kompositorischer Raffinesse; die nun veröffentlichte Fassung bietet kongeniale und elegante Lösungen für eigentlich alle problematischen Abschnitte. Die Partitur ist editorisch makellos und optisch großzügig in den originalen Notenwerten (einschließlich der kolorierten Werte) gesetzt. Es sei bemerkt, dass sich das vorliegende Material vorzüglich für eine didaktische Aufarbeitung eignet, obgleich die Beschäftigung mit den speziellen kompositorischen ›Schrullen‹ und Extravaganzen der Generation um Jacob Obrecht und Alexander Agricola, auf die sich Fitch vielfach auch in seinem eigenen kompositorischen Werk bezieht, für den modernen Kontrapunktunterricht vermutlich nur eine Randerscheinung bedeutet.

Anmerkungen

Obrecht: Missa Scaramella & other works. The Binchois Consort/Andrew Kirkman, Hyperion CDA68460 (2024). | |

Wegman 1994, 280 (Fußnote 57). | |

Fitch 2023 sowie 2024, XI–XXV. | |

Fitch 2024, XVIII. | |

Fitch 2023, 569. | |

Fitch 2024, XXII. | |

Zum Problemfeld siehe ausführlich Urquhart 2021. | |

Fitch 2024, 36 f. |

Literatur

Fitch, Fabrice (2023), »Restoring Obrecht’s Missa Scaramella«, Early Music 50, 568–590.

Fitch, Fabrice (Hg.) (2024), Jacob Obrecht: Missa Scaramella, hg. und rekonstruiert von Fabrice Fitch mit Philip Weller und Paul Kolb, Utrecht: Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 2024.

Urquhart, Peter (2021), Sound and Sense in Franco-Flemish Music of the Renaissance: Sharps, Flats, and the Problem of Musica Ficta, Leuven: Peeters 2021.

Wegman, Rob C. (1994), Born for the Muses. The Life and Masses of Jacob Obrecht, Oxford: Clarendon Press.

Folkwang Universität der Künste [Folkwang University of the Arts]

Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.