Die »kleineste Sexte«

Historische Perspektiven auf einen Zweiklang und seine harmonische Deutung

Jakob Bonasera

In der jüngeren musiktheoretischen Literatur wird das Simultanintervall der verminderten Sexte so gut wie gar nicht thematisiert. Während auch in verschiedenen Quellen des 18. und 19. Jahrhunderts das Intervall unerwähnt bleibt oder ausdrücklich verworfen wird, wird es in einigen Traktaten dieser Zeit durchaus beschrieben und eingeordnet. Der Artikel sichtet die Theoretisierung, die das Intervall dabei erfahren hat und stellt deren Spannweite zunächst systematisch dar. Die eingehendste theoretische Erfassung erfährt die verminderte Sexte durch Georg Andreas Sorge. Um einen Bezug zur Kompositionspraxis herzustellen, wird abschließend ein Literaturbeispiel von Johann Sebastian Bach herangezogen, das auf Basis der vorherigen Darstellungen analysiert wird.

In more recent music theory literature, the interval of the diminished sixth is hardly ever discussed. While the interval remains unmentioned or is explicitly rejected in various sources from the 18th and 19th centuries, it is described and categorized in some treatises from this period. The article examines the theorization that the interval underwent and first presents its range systematically. The diminished sixth is most thoroughly theorized by Georg Andreas Sorge. In order to establish a link to compositional practice, the article concludes with a literary example by Johann Sebastian Bach, which is analyzed on the basis of the previous descriptions.

Während das Intervall der übermäßigen Sexte ein vertrautes Phänomen ist, dessen Verwendung in Kompositionen sowie dessen musiktheoretische Begründungen und Deutungen eingehend erforscht worden sind,[1] ist dies für die verminderte Sexte nicht der Fall.[2] Im Gegenteil: In Nachschlagewerken wie Grove Music Online oder MGG Online kommt der Begriff ›verminderte Sexte‹ bzw. ›diminished sixth‹ überhaupt nicht vor und auch in umfangreichen musiktheoretischen Materialsammlungen wie Hubert Moßburgers Ästhetischer Harmonielehre oder Reinhard Amons Lexikon der Harmonielehre wird das Intervall nicht thematisiert.[3]

Obwohl die verminderte Sexte im heutigen Diskurs keine Rolle zu spielen scheint, wurde sie dennoch über Jahrhunderte in verschiedenen Traktaten und Lehrwerken diskutiert. Bemerkenswert ist zudem die Tatsache, dass sich – anders als man dies vielleicht erwarten würde – in den musiktheoretischen Quellen aus verschiedenen Jahrhunderten keine lineare Entwicklung bezüglich der Deutung und Erklärung der verminderten Sexte feststellen lässt. Aus diesem Grund erscheint mir bei der theoretischen Aufarbeitung der verminderten Sexte ein systematischer Ansatz zielführender. Ich möchte in diesem Aufsatz einige Theoretiker zu Wort kommen lassen, um verschiedene Perspektiven auf dieses Intervall sowie Positionen zu seiner harmonischen Deutung aufzuzeigen, erhebe jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich beginne mit der Feststellung, dass das (Simultan-)Intervall häufig schlichtweg abgelehnt worden ist und komme schließlich zu seiner ausgereiften harmonischen Kontextualisierung, bevor ein Beispiel aus der kompositorischen Praxis diesen Aufsatz beschließt.

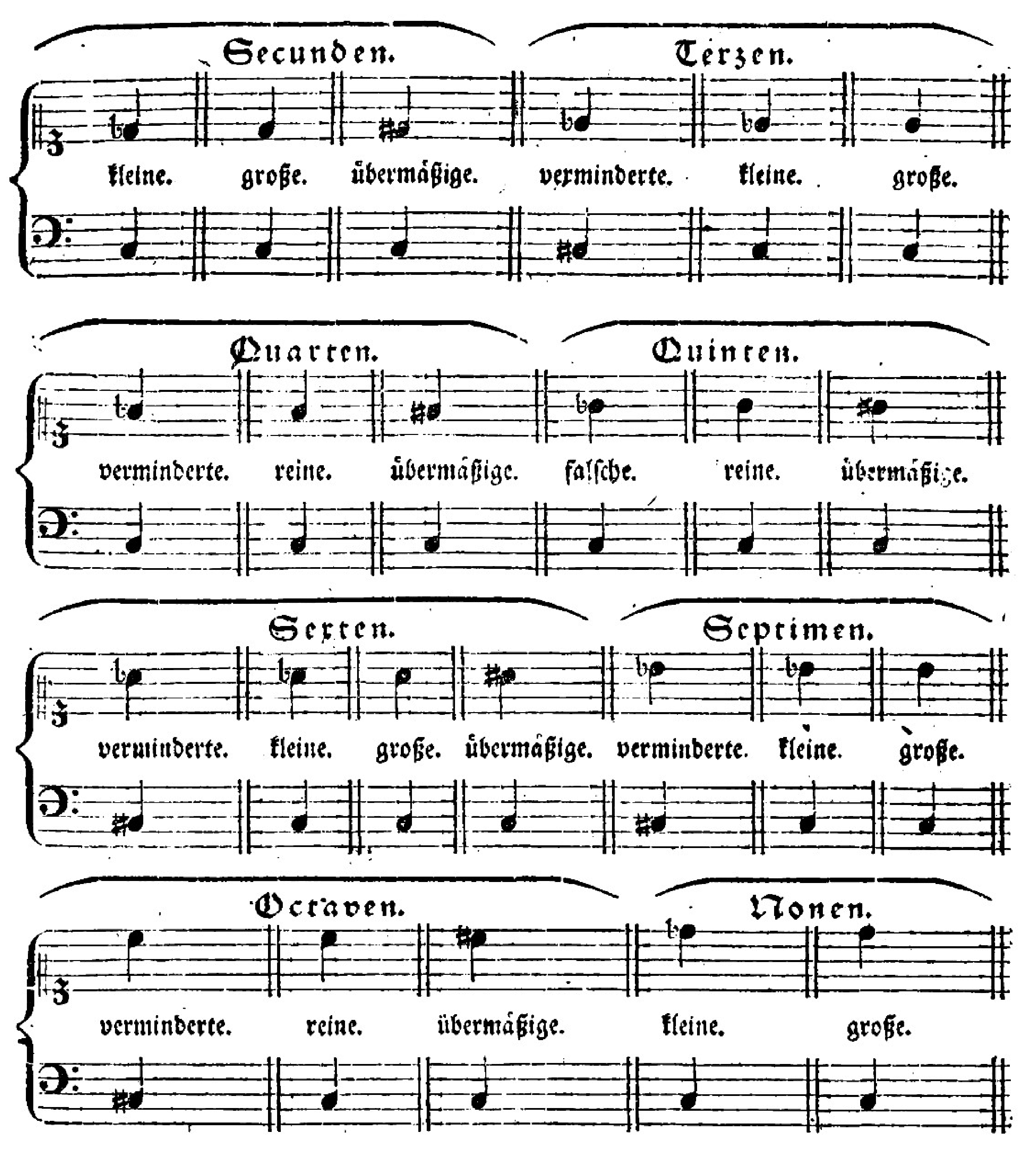

Traktate, in denen das kompositorische Vorkommen einer verminderten Sexte als Intervall ausgeschlossen wird, finden sich viele. Eine insofern recht weit verbreitete Meinung zu diesem Intervall vertritt Ernst Friedrich Richter in seinem Lehrbuch der Harmonie (1860): »Verminderte Primen, Sekunden, Sexten, Nonen, sind harmonisch undenkbar, wenn sie auch in melodischen Verhältnissen, d. h. in Bezug auf fortschreitende Intervalle, nicht auf gleichzeitig erklingende, gedacht werden können«.[4] Richters »Uebersicht und Zusammenstellung der gebräuchlichsten Intervalle« (Abb. 1) enthält dementsprechend die große, kleine und übermäßige Sexte, während die verminderte Sexte fehlt.

Abbildung 1: Die »gebräuchlichsten Intervalle« nach Ernst Friedrich Richter[5]

Etwas mehr Recht als Richter räumt dem Intervall u. a. Heinrich Christoph Koch ein. Er nennt die verminderte Sexte, die Angabe des Intervalls beschränkt sich jedoch auf eine bezüglich der übergeordneten Tonalität unkonkrete Ebene, wie beispielsweise die Beschreibung aus dem ersten Band seines Versuchs einer Anleitung zur Composition (1782) zeigt:

In der chromatisch-enharmonischen Tonleiter entwickeln sich, außer den schon angezeigten Intervallen, noch folgende […]. Noch zweyerley Sexten, als a) die verminderte Sexte, ein Intervall von sechs Stufen, zwischen welchen sich sechs halbe Töne befinden; zum Beispiel cis d dis e f fis g as […].[6]

Die von Koch genannte »chromatisch-enharmonische Tonleiter«, in der die verminderte Sexte entsteht, kann nicht als Ganzes in eine bestimmte (Dur-Moll-)Tonalität integriert werden. Die einfache Aussage, eine verminderte Sexte entstehe zwischen den Tönen cis und as, reicht demnach nicht aus, um das Intervall praktisch nutzbar zu machen.[7] Das Intervall kann zwar theoretisch gebildet werden, spielt aber in der tatsächlichen Musik offenbar keine Rolle.

Communis opinio zur tonalen Verortung

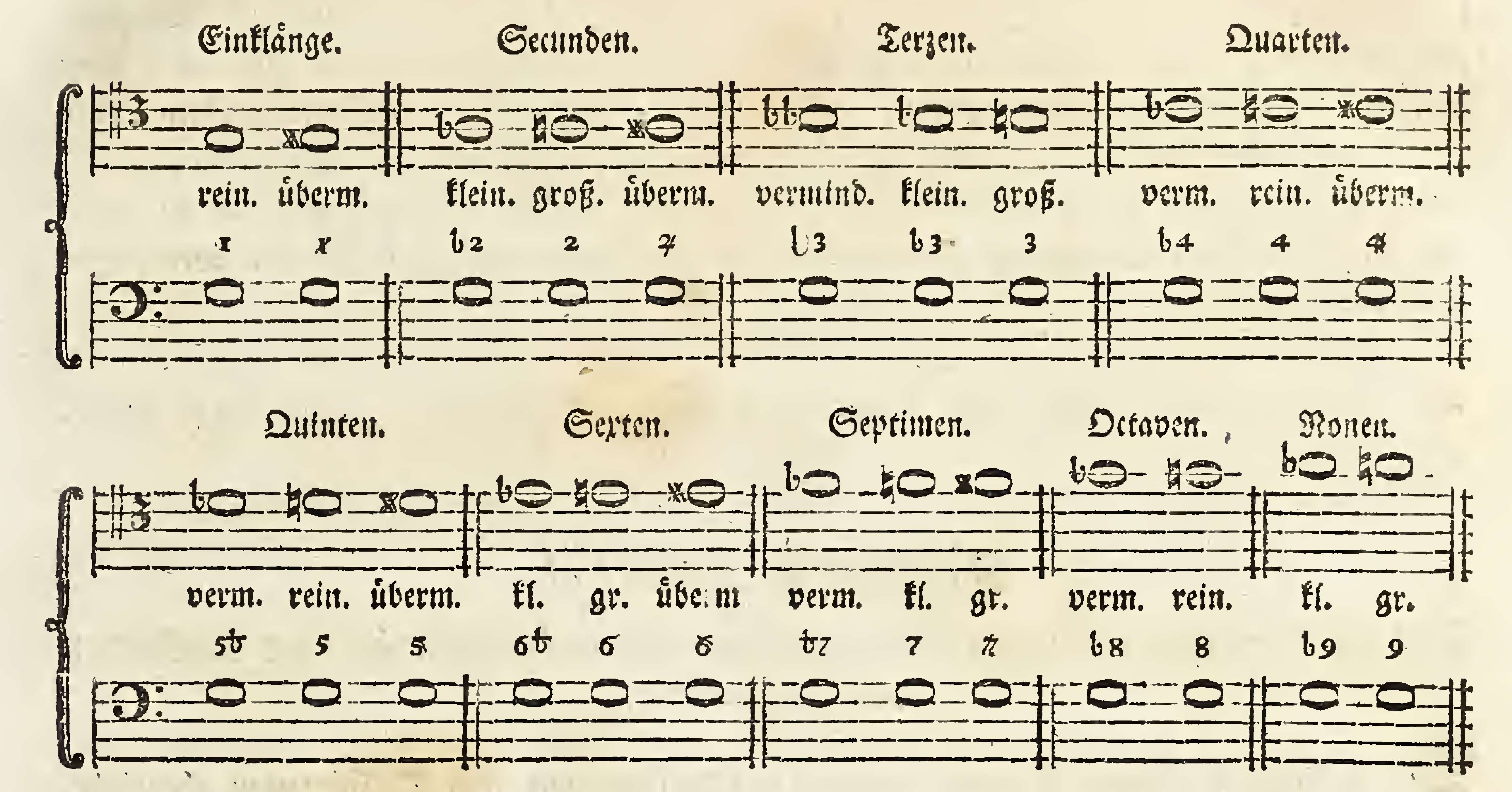

Im zweiten Teil von Carl Philipp Emanuel Bachs Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen (1762) findet sich ähnlich wie bei Richter eine Übersicht der »brauchbarsten Intervalle im Generalbass« (Abb. 2).[8] Im Gegensatz zu jener von Richter wird bei Bach jedoch neben der kleinen, großen und übermäßigen Sexte auch die verminderte Sexte angegeben. Ihr Komplementärintervall, die übermäßige Terz, schließt Bach dagegen aus dieser Übersicht aus.

Abbildung 2: Die »brauchbarsten Intervalle« nach Carl Philipp Emanuel Bach

Im Kapitel über Sextakkorde schreibt Bach über die verminderte Sexte:

Die verminderte dissonirende Sexte kommt selten vor. Sie erfordert einen besonderen Liebhaber. Wer sie braucht, der vorbereitet sie und löst sie im Heruntergehen auf. Am leidlichsten klingt sie, wenn sie die große [recte: kleine] Terz allein bey sich hat.[9]

Beispiel 1: Carl Philipp Emanuel Bachs Beispiel zur verminderten Sexte[10]

Beispiel 1 zeigt Bachs Exempel an dieser Stelle: eine Progression, bei der auf einen neapolitanischen Sextakkord ein verminderter Dreiklang über der erhöhten 4. Bassstufe folgt. Die neapolitanische Sexte b wird prolongiert, wodurch eine verminderte Sexte als Vorhalt zum verminderten Dreiklang über dis entsteht. Die Quinte des Dreiklangs wird demnach auf schwerer Zeit zurückgehalten und erscheint erst auf leichter Zeit.

Auch Johann Georg Albrechtsberger zählt die verminderte Sexte zu Beginn seiner Gründlichen Anweisung zur Composition (1790) nicht zu den »möglichen und brauchbare[n] Intervallen« (Abb. 3).

Abbildung 3: »Mögliche und brauchbare Intervalle« nach Johann Georg Albrechtsberger[11]

Im darauffolgenden Kapitel über Kon- und Dissonanz ergänzt er jedoch in einer Fußnote: »Man macht auch jetzt eine verminderte [Sexte]; doch wer diese zuläßt, muß auch im doppelten Kontrapunkte der Octave eine übermäßige Terz zulassen; ich habe sie beyde also gemacht«.[12]

Abbildung 4: Johann Georg Albrechtsbergers Beispiel zur verminderten Sexte und übermäßigen Terz[13]

Eine Realisierung der bezifferten Bässe, die Albrechtsberger hierzu als Beispiel gibt (Abb. 4), unter Beachtung des doppelten Kontrapunktes der Außenstimmen könnte aussehen wie in Beispiel 2.

Beispiel 2: Realisierung (d. Verf.) von Albrechtsbergers Notenbeispiel

Simon Sechter erwähnt in seinen Grundsätzen der musikalischen Komposition (1853) die verminderte Sexte in der Aufzählung und Erklärung der Intervalle ebenfalls nicht. Weiter hinten im ersten Band platziert er schließlich allerdings doch ein Notenbeispiel zur Einführung des Intervalls. Er gibt zunächst – entsprechend seines Grundsatzes, jegliche Musik sei auf einen diatonischen Hintergrund zurückführbar[14] – eine Art Urform einer Kadenz an, die er nach und nach mittels Chromatik variiert, und schreibt dazu: »Da die noch zu erklärenden chromatischen Schritte sehr verwickelt sind, so können sie nur dadurch klar werden, dass gezeigt wird, wie die Verwickelung nach und nach entstanden ist«.[15] Beispiel 3 zeigt Sechters diatonische ›Urprogression‹.

Beispiel 3: Diatonische ›Urprogression‹ bei Sechter[16]

Nach einigen chromatischen Veränderungen gibt Sechter dann das Beispiel 4 an, bei dem im zweiten Takt auf einen neapolitanischen Sextakkord ein verminderter Septakkord über der erhöhten 4. Stufe folgt:

Beispiel 4: Chromatische Erweiterung der Progression aus Beispiel 3[17]

Dieses Beispiel erweitert er noch einmal:

Nun können aber sogar die andern Stimmen zur Harmonie des Fundamentes D, als Dominant von G, übergehen, bevor noch die Tredez[ime] von F sich auflöset, und es kommen damit zu gleicher Zeit Töne vor, die aus zwei sich widersprechenden Tonleitern entlehnt sind.[18]

Wie schon in den Beispielen von Bach und Albrechtsberger bleibt in dieser Progression (Bsp. 5) die Sexte b aus dem neapolitanischen Sextakkord liegen, während in der zweiten Takthälfte ein verminderter Septakkord über fis angesteuert wird. Der Ton des stellt somit einen chromatischen Vorhalt zur Quinte c des verminderten Septakkordes dar.

Beispiel 5: Zusätzliche chromatische Erweiterung der Progression mit verminderter Sexte[19]

Diese Wendung ist dieselbe wie schon bei Carl Philipp Emanuel Bach und Albrechtsberger, hier im Kontext von (C-)Dur. Sechter bemerkt anschließend dazu:

Die zugleich gehörten Töne fis und des machen ein bisher noch nicht erwähntes Intervall. Steht das fis unten und das des oben, so ist es eine v e r m i n d e r t e S e x t (weil d zu fis schon eine kleine Sext macht); steht das des unten und das fis oben, so ist es eine übermässige Terz (weil f zu des schon eine grosse Terz macht).[20]

Sechter behandelt die erhöhte 4. und erniedrigte 2. Bassstufe hier somit explizit als angeliehene Töne der chromatisch-enharmonischen Tonleiter, ohne diese in das zugrundeliegende Moll-Tonsystem einzubinden.[21]

Kistlers »übergreifendes Moll-System«

Einen Schritt weiter als Sechter geht Cyrill Kistler, wenn er in seiner Harmonielehre (1898) versucht, die erniedrigte 2. und erhöhte 4. Stufe in sein harmonisches System einzugliedern. Kistler schreibt über diese beiden Stufen:

Wir stossen in unserem praktischen Musikwesen auf harmonische Erscheinungen, die uns bisher theoretisch unerklärbar erschienen. Man nannte solche Erscheinungen einfach Durchgänge, zufällige Accordbildungen, freie Verbindungen der Harmonien usw.[22]

Damit vertritt Kistler eine Auffassung, die auch bei Carl Philipp Emanuel Bach, Albrechtsberger und Sechter gegolten haben muss. Kistler führt eine »kurze Harmoniegruppe, die wir in A moll sehr häufig antreffen […]« an,[23] mithilfe derer die erniedrigte 2. und erhöhte 4. Stufe Einzug in das Moll-System finden (Bsp. 6).

Beispiel 6: Cyrill Kistler, Harmonielehre (1898), 74

Die erniedrigte 2. Stufe entstammt demnach dem neapolitanischen Sextakkord, die erhöhte 4. Stufe ist als Leitton zur 5. Stufe in doppeldominantischen Verbindungen zu finden, hier beispielsweise mit einem übermäßigen Terzquartakkord.

Eine Besonderheit von Kistlers Lehre liegt in seiner Auffassung von Tonleitern: Sie werden nicht als lineare Skalen, sondern gleichsam als Ketten verstanden, die durch die Aneinanderreihung der Hauptdreiklänge einer Tonart entstehen. Für a-Moll hieße das: Der tonikale Dreiklang a-c-e, der subdominantische Dreiklang d-f-a und der dominantische Dreiklang e-gis-h werden aneinander gekettet, wodurch die Abfolge D-f-A-c-E-gis-h entsteht.[24] Zu den Tönen b als erniedrigte 2. und dis als erhöhte 4. Stufe gelangt Kistler nun durch die Erweiterung dieser Kette in Richtung der Sub- bzw. Unterdominante sowie der Dominante bzw. Oberdominante.

Kistler vollzieht zunächst die Erweiterung in Richtung der Unterdominante, indem er über seine zwei Beispiele (Bsp. 6) schreibt:

Bei I begegnet uns ein B. In der einfachen A moll-Tonleiter liegt aber kein B, und dennoch ist diese Harmonie in A moll gerechtfertigt.

Wir finden, dass die Untermediantharmonien der Dominante und Tonika in Moll eine grosse Terz tiefer stehen als die Harmonien der Dominante und Tonika selbst. Warum suchte man nicht auch die Untermediantharmonie der Unterdominante in Moll eine große Terz tiefer? Durch diese allein richtige Logik erhalten wir in A moll ein Be. Die Praxis hat der Theorie den Weg gezeigt.[25]

Zur Erweiterung in Oberdominant-Richtung schreibt Kistler:

Bei II begegnet uns ein Dis in A moll. Dieser neu eingeführte Ton wurde von der Theorie bisher als Durchgangston angesehen und hat diese Anschauung ihren Grund darin, dass die mit einem Dis auftretenden Harmonien in A moll nie selbstständig wirken.[26]

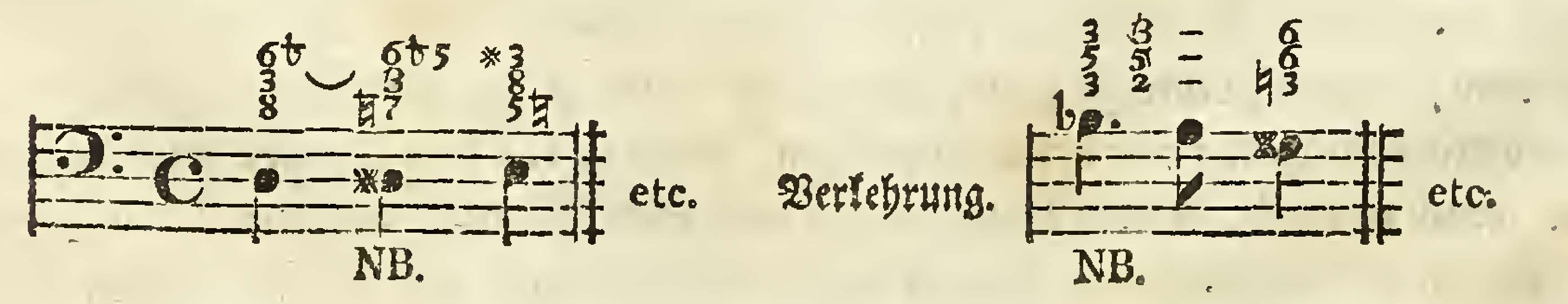

Durch diese Erweiterung der Ketten in beide Richtungen gelingt es Kistler, die ehemals leiterfremden Töne b und dis durch eine kombinatorisch-spekulative Herangehensweise in sein System zu integrieren (Abb. 5).

Abbildung 5: Cyrill Kistler, Harmonielehre (1898), 76

Im Vergleich zu Carl Philipp Emanuel Bach, Albrechtsberger und Sechter werden die erniedrigte 2. und erhöhte 4. Stufe von Kistler also in das Tonsystem inkorporiert, jedoch nicht miteinander verbunden. Der Neapolitaner und der verminderte Sextakkord über der erhöhten 4. Bassstufe bleiben voneinander separierte Phänomene, sodass das Intervall der verminderten Sexte nicht entsteht.

Sorges verminderter Sextakkord

Der letzte Theoretiker, den ich hier zu Wort kommen lassen möchte, ist Georg Andreas Sorge. Obwohl sein Vorgemach der musicalischen Composition (1745–47) fast 150 Jahre vor Kistlers Harmonielehre erschienen ist, findet sich in Sorges Traktat eine sehr besondere und ausgereifte Akkordlehre, in der auch die verminderte Sexte vorkommt. Sorge geht bezüglich der erniedrigten 2. und erhöhten 4. Stufe einen bedeutenden Schritt weiter: Beide Töne werden in das Tonsystem aufgenommen und darüber hinaus in einem eigenen Akkord miteinander verbunden; das Intervall der verminderten Sexte entsteht hierbei als Produkt der Fusion und Synchronisation beider Stufen.

Bereits im ersten Teil des Vorgemachs hatte Sorge im Zuge der Einführung der trias manca, welche ihm zur Herleitung der Akkorde mit übermäßiger Sexte dient, einen Vorgeschmack auf weitere triades gegeben, die nicht die ›üblichen‹ Terzen oder Quinten aufweisen:

Wir könten noch zwey andere Triades anführen, davon die erste aus einer kleinen Terz und übermäßigen Quint bestünde. Z. E. c es gis, die andere aber aus einer reinen Quint und übermäßigen Terz, z. E. c eis g, allein wir würden damit in überflüßige S p e c u l a t i o n e s gerathen. Wenn wir aber S e x t a m d e f i c i e n t e m dis b statuieren wollen […], so werden wir die letztere nöthig haben; jetzo mag nur zur Curiositè was davon gedacht seyn.[27]

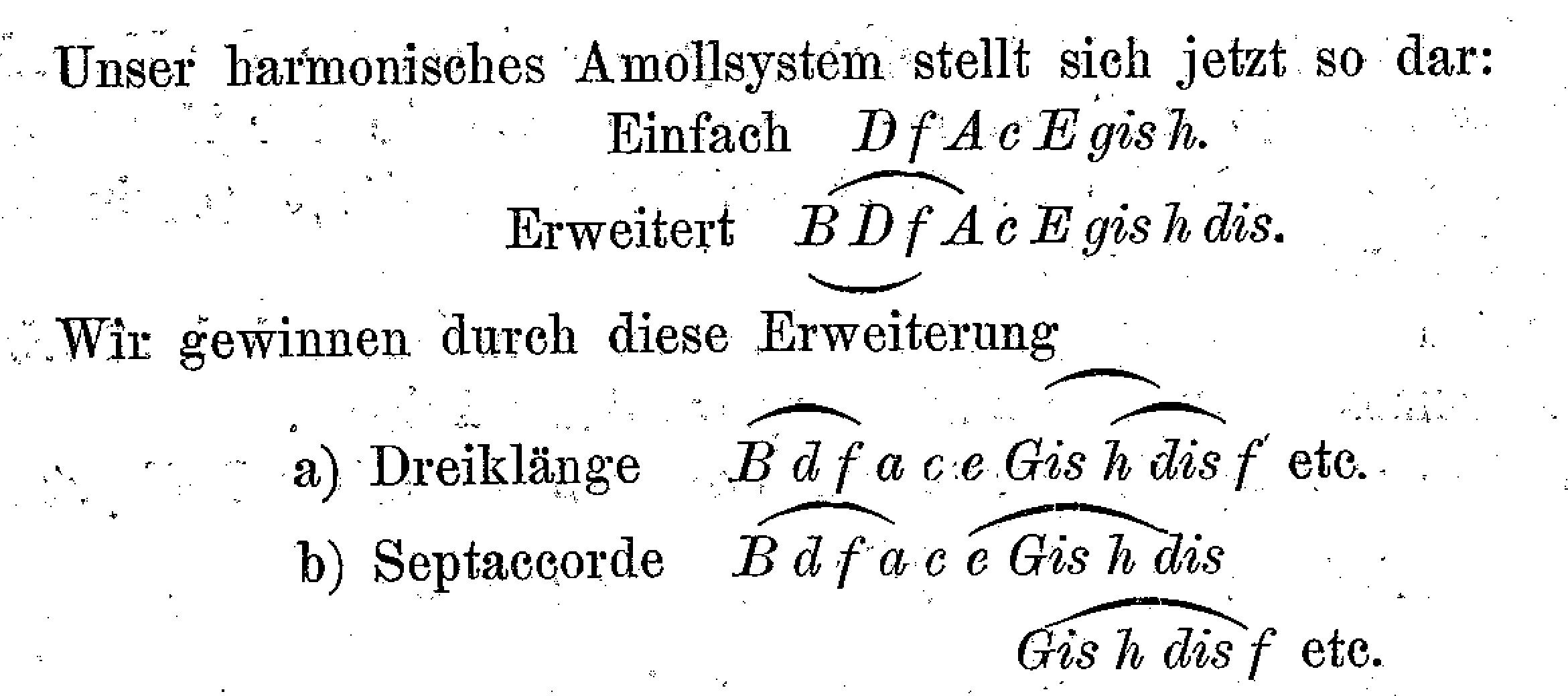

Das entsprechende Beispiel zeigt nahezu dieselbe Progression wie jene, die schon Bach, Albrechtsberger und Sechter angegeben hatten, in der Zweistimmigkeit (Abb. 6).

Abbildung 6: Georg Andreas Sorges Beispiel zur verminderten Sexte[28]

Im zweiten Teil des Vorgemachs werden die zuvor behandelten Intervalle nun in Akkorde und damit in harmonische Progressionen eingebunden. Die verminderte Sexte wird genauso wie die großen, kleinen und übermäßigen Sexten harmonisch verortet und erhält ihren ›Sitz‹ innerhalb der Skala. Da in Sorges Denken jeder Sextakkord eine Umkehrung ist, muss sich auch der verminderte Sextakkord auf einen Fundament-Dreiklang zurückführen lassen:

Damit wir nun die kleineste Sext auch kennen lernen, so lasset uns erstlich ihre Fundamental-Triadem anzeigen. Im A moll kommen die Klänge b und dis vor; setzen wir nun b zum Grunde, dis als die grösseste Terz (T e r t i a m s u p e r f l u a m) in die Mitte, und f als die Quint oben, so haben wir ihr Fundament, und können hernach leichte einen Sexten-Accord draus ziehen.[29]

Beispiel 7 zeigt links das von Sorge erwähnte »Fundament« (5/3-Klang) auf b und daneben die erste Versetzung (Sextakkord) an.

Beispiel 7: Georg Andreas Sorge, Vorgemach der musicalischen Composition, Teil 2 (1746), Tab. II, Fig. 1. Die Halsung und Stimmverteilung im linken Beispiel entsprechen dem Original. Von Sorge nicht angegebene Generalbassziffern stehen in Klammern.

Die Art und Weise, wie Sorge hier gleichsam beiläufig b und dis in den Tonvorrat von a-Moll integriert, ist bemerkenswert und bedarf weiterer Erklärung. Offensichtlich nimmt er – wie später Kistler – die häufige Verwendung der erhöhten 4. Stufe (modern gesprochen als doppeldominantische Funktion) sowie der erniedrigten 2. Stufe im neapolitanischen Sextakkord in der Kompositionspraxis wahr. Die erhöhte 4. Stufe als Leitton zur 5. Stufe findet sich in Sorges genus chromaticum,[30] die erniedrigte 2. Stufe im genus enharmonicum. Sechter weist wie gesagt ebenfalls auf diesen Umstand hin und spricht von »sich widersprechenden Tonleitern«.[31] Auch Koch hatte auf den Umstand aufmerksam gemacht, dass sich die verminderte Sexte in der chromatisch-enharmonischen Tonleiter bilden kann. Sorges Fundierung des Akkordmaterials hat jedoch sowohl der von Sechter als auch der von Koch etwas voraus: Das Skalenmaterial für den Akkord b-dis-f ist zwar die vermischte diatonisch-chromatisch-enharmonische Tonfolge, welche alle drei Tongeschlechter enthält. Anders als Koch ›leiht‹ sich Sorge allerdings nicht willkürliche, sondern bestimmte Töne aus dem chromatisch-enharmonischen Geschlecht, sodass in der Konsequenz nicht alle 17 möglichen Töne des diatonisch-chromatisch-enharmonischen Geschlechts vorkommen. So bewahrt Sorge im Gegensatz zu Koch die grundsätzliche (Moll-)Tonalität und kann seinem Akkord einen ›Sitz‹ geben. Es soll hier zwar nicht im Detail um Sorges Akkordlehre gehen, doch die Anerkennung eines Akkordes mit übermäßiger Terz und reiner Quinte ist erwähnens- und bemerkenswert. Ludwig Holtmeier hat bereits darauf hingewiesen, dass Sorges Akkordlehre in der Tradition Gottfried Heinrich Stölzels steht:[32]

Besonders bedeutsam ist hier aber Stölzels Gedanke, die perfekten Konsonanzen der trias harmonica hätten einen solchen Eindruck auf das menschliche Gehör gemacht, dass »fast alles was nur den Namen von der 5ta und 3tia führet ihre Stelle in concentu vertreten« könne. Wenn man »Name« nun für Stufe setzt, dann formuliert Stölzel hier genau das, was in Sorges Musiktheorie durch die Übernahme des Telemann/Scheibeschen Intervall-Systems zum Prinzip erhoben worden ist: Ein dreistimmiger Akkord (trias) entsteht durch das Zusammentreffen von Terz und Quinte, egal welcher Gattung diese Terz und Quinte auch sein mag. Und so sehr diese Klänge auch von der Perfektion der trias harmonica abweichen mögen, so handelt es sich doch nicht um triades anarmonicae.[33]

Interessant ist zudem, dass Kistlers und Sorges jeweilige Herangehensweisen unterschiedliche Konsequenzen für die Harmonik implizieren: Wenn b und dis von Kistler als Erweiterung des terzgeschichteten Tonsystems aufgefasst werden, dann lassen sich auf ihnen neue fundamentale Dreiklänge bilden, die theoretisch ebenfalls zu a-Moll gehören. Beispiele hierfür sind der Klang gis-h-dis, den Kistler als »weichen Dreiklang der 7. Stufe in Moll« bezeichnet, sowie der doppeltverminderte (dis-f-a-c) und hartverminderte (h-dis-f-a) Septakkord.[34] Hier offenbart sich der Unterschied zwischen Sorge und Kistler: Sorges Theorie ist zu Teilen spekulativ, doch nicht gänzlich losgelöst von der kompositorischen Wirklichkeit. Kistler hingegen dekliniert die potenziell möglichen Klänge systematisch durch und gelangt schließlich zu Akkorden, die in der Literatur (selbst noch seiner Zeit) selten vorkommen.[35] Somit scheint Kistlers Harmonielehre sich jener Aufgabe zu verschreiben, die bereits Friedrich Dionys Weber in seinem Theoretisch-praktischem Lehrbuch der Harmonie und des Generalbasses (1830) formuliert hatte: Die Harmonielehre habe sämtliche »in der Musik nicht nur üblichen, sondern auch möglichen Accorde« zu lehren.[36]

Der von Sorge angegebene Akkord b-dis-f findet sich in Kistlers Beispielen jedoch nicht, da nur Sorge durch sein besonderes Verständnis von ›Akkord‹ die Möglichkeit hat, Klänge ohne reine Quinte oder mit übermäßiger Terz ebenso als gültige, fundamentale Entitäten anzuerkennen, aus denen Umkehrungen gebildet werden können. Ein großer Vorteil von Sorges Intervalllehre gegenüber jener der übrigen genannten Theoretiker liegt darin, dass kein Intervall losgelöst von seiner Bezugsskala bzw. von dem Akkord, mit dem es verbunden ist, angegeben wird. Dadurch bekommen die von Sorge angegebenen Harmonien und harmonischen Verbindungen trotz aller Spekulation eine gewisse Praktikabilität und Nutzbarkeit. Somit ist Sorge im Reigen der hier genannten Theoretiker der Einzige, der etwas wirklich ›Nützliches‹ zum Diskurs über die verminderte Sexte beitragen kann.

Ein Literaturbeispiel

Nachdem nun einige musiktheoretische Positionen zur verminderten Sexte aufgezeigt wurden, möchte ich diesen Beitrag mit einem Beispiel aus der Kompositionspraxis beschließen. In der Mitte der Alt-Arie »Ach bleibe doch« aus Johann Sebastian Bachs Himmelfahrtsoratorium BWV 11 (1738) findet sich eine Stelle, die eine verminderte Sexte als Simultanintervall enthält. Beispiel 8 zeigt zunächst die Anfangstakte der Arie, dann die betreffende Stelle mit der verminderten Sexte.

Beispiel 8: Johann Sebastian Bach, Himmelfahrtsoratorium BWV 11 (1738), »Ach, bleibe doch«, a) Anfang, b) T. 52 f.

Im Vergleich zum Beginn des Satzes tritt in Takt 52 die Solo-Altstimme zu den Unisono-Violinen und dem Basso Continuo hinzu. Die Altstimme verkompliziert eine Analyse des Taktes im Vergleich zu den Außenstimmen des Anfangs deutlich: Die Beschreibung der Stelle als ausschließlich neapolitanisch, wie sie für Takt 2 in Beispiel 4a zutrifft, greift für Takt 52 zu kurz. Das d in der Bassstimme in Takt 2 wird von Bach in Takt 52 zum f verändert, vermutlich um den Querstand d-dis zwischen Cello und Altstimme zu vermeiden. Das b kann aber auch ohne d im Bass seine Funktion als neapolitanische Sexte behalten. Es tritt jedoch eine doppeldominantische Komponente hinzu: Auf der einen Seite ist in Takt 52 die simultane übermäßige Sexte f-dis zwischen Bass und Altstimme auffällig, auf der anderen Seite kann die sukzessive verminderte Terz f-dis in der Melodie der Altstimme eine doppeldominantische Wirkung erzeugen (durch beidseitige Leittönigkeit zur Quinte e).

Eine rein vertikale, akkordisch gedachte Analyse erweist sich mitunter als umständlich, wenn sich mehrere primär lineare Prozesse in einzelnen Stimmen überlagern. Der Klang f-b-dis (eine Art ›alterierter Quartsextakkord‹) ist nicht im ›Standard‹-Akkordrepertoire zu finden. Den Beispielen von Carl Philipp Emanuel Bach, Albrechtsberger und Sechter ähnelt diese Stelle ebenfalls nicht, da sich die erhöhte 4. Stufe in Takt 52 nicht im Bass, sondern in der Mittelstimme befindet. Möchte man diese Progression trotzdem akkordisch interpretieren, so könnte man den ›alterierten Quartsextakkord‹ als zweite Umkehrung des von Sorge über der erniedrigten 2. Stufe errichteten Akkordes b-dis-f (vgl. Bsp. 7, links) auffassen.

Aus einer kontrapunktischen Perspektive ließe sich der verminderte Sextakkord bei Bach hingegen durch eine Antizipation und Aufhaltung der neapolitanischen Sexte erklären, kombiniert mit einem chromatisierten Stimmtausch zwischen Bass und Mittelstimme, dessen zweiter Klang ebenfalls antizipiert wird. Eine Rekomposition der betreffenden Stelle in Beispiel 9 möge dies abschließend verdeutlichen:

Beispiel 9: Johann Sebastian Bach, Himmelfahrtsoratorium BWV 11 (1738), »Ach, bleibe doch«, T. 52 f., Original und Rekomposition

Anmerkungen

Vgl. Ellis 2010. | |

Dieser Beitrag wurde beim 14. Aufsatzwettbewerb der Gesellschaft für Musiktheorie mit dem ersten Preis ausgezeichnet. | |

Vgl. Moßburger 2012 und Amon 2005. | |

Richter 1860, 4. | |

Ebd. | |

Koch 2007, 50 f. In Kochs Musicalischem Lexikon (1802) wird die verminderte Sexte hingegen gar nicht erwähnt. | |

Zu jenen Theoretikern, welche die verminderte Sexte auf ähnlich abstrakte Weise beschreiben, zählen u. a. auch Johann Adolph Scheibe (vgl. Scheibe 1739, 21), Gottfried Weber (vgl. Weber 1817, 64) oder Emanuel Aloys Förster (vgl. Förster 1805, 7). Hugo Riemann erwähnt in seinem Musiklexikon im Artikel »Intervall« (Riemann 1916, 501 f.) die verminderte Sexte nicht, gibt aber im Artikel »Terz« ein Notenbeispiel zur übermäßigen Terz, dem Komplementärintervall der verminderten Sexte, an (vgl. ebd, 1115). | |

Bach 1762, 13 f. | |

Ebd., 53. | |

Ebd., 54. | |

Albrechtsberger 1790, 3. | |

Ebd., 4. | |

Ebd. | |

Vgl. Sechter 1853, 128. | |

Ebd., 155. | |

Ebd. | |

Ebd. | |

Ebd., 156. | |

Ebd. | |

Ebd. | |

Im Schluss von Richard Wagners Götterdämmerung findet sich exakt jene von Bach, Albrechtsberger und Sechter angegebene Progression zweimal nacheinander. Die verminderte Sexte ist hierbei zuerst als Quinte und anschließend als ›echte‹ verminderte Sexte notiert (vgl. Wagner o. J., 363, T. 5 f.). | |

Kistler 1898, 74. | |

Ebd. | |

Die Großbuchstaben stellen jeweils die Grundtöne der drei Dreiklänge dar. | |

Ebd., 74 f. | |

Ebd., 75. | |

Sorge 1745–47, 21 f. | |

Ebd., Tab. II, Fig. 3. | |

Ebd., 77. | |

Genau genommen kommt das genus chromaticum in a-Moll zu Teilen automatisch zum Tragen, da sich im genus diatonicum kein Leitton gis befindet und die erhöhte 6. und 7. Stufe für das melodische Moll benötigt werden. Vgl. dazu ebd., 353 f. | |

Sechter 1853, 156. | |

Vgl. hierzu Holtmeier 2017, 194–205. | |

Ebd., 197. Für genaue Erläuterungen des Intervall-Systems nach Telemann bzw. Scheibe vgl. ebd., 185–188. | |

Vgl. Kistler 1898, 79–89. | |

Auf diesen kombinatorisch-systematischen Zugang der Harmonielehre des 19. Jahrhunderts als Hauptunterschied zu jener des 18. Jahrhunderts hat Ludwig Holtmeier bereits aufmerksam gemacht. Vgl. hierzu Holtmeier 2012, dort insbesondere Anmerkung 31. | |

Weber 1830, 5. |

Literatur

Albrechtsberger, Johann Georg (1790), Gründliche Anweisung zur Composition mit deutlichen und ausführlichen Exempeln, zum Selbstunterrichte, erläutert; und mit einem Anhange: Von der Beschaffenheit und Anwendung aller jetzt üblichen musikalischen Instrumente, Leipzig: Breitkopf.

Amon, Reinhard (2005), Lexikon der Harmonielehre, Wien: Doblinger / Stuttgart: Metzler.

Bach, Carl Philipp Emanuel (1762), Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Zweyter Theil, in welchem die Lehre von dem Accompagnement und der freyen Fantasie abgehandelt wird, Berlin: [Selbstverlag], gedruckt bei George Ludewig Winter.

Ellis, Mark (2010), A Chord in Time: The Evolution of the Augmented Sixth from Monteverdi to Mahler, Farnham: Ashgate.

Förster, Emanuel Aloys (1805), Anleitung zum General-Bass, Leipzig: Breitkopf & Härtel.

Holtmeier, Ludwig (2017), Rameaus langer Schatten. Studien zur deutschen Musiktheorie des 18. Jahrhunderts, Hildesheim: Olms.

Holtmeier, Ludwig (2012), »Feindliche Übernahme: Gottfried Weber, Adolf Bernhard Marx und die bürgerliche Harmonielehre des 19. Jahrhunderts«, Musik & Ästhetik 63, 5–25.

Koch, Heinrich Christoph (1802), Musikalisches Lexikon, Offenbach a. M.: André.

Koch, Heinrich Christoph (2007), Versuch einer Anleitung zur Composition [1782; 1787; 1793], Studienausgabe, hg. von Jo Wilhelm Siebert, Hannover: Siebert.

Kistler, Cyrill (21898): Harmonielehre für Lehrende, Lernende und zum wirklichen Selbstunterrichte, op. 44, Bad Kissingen: Selbstverlag.

Moßburger, Hubert (2012), Ästhetische Harmonielehre. Quellen – Analysen – Aufgaben, 2 Bde., Wilhelmshaven: Heinrichshofen.

Richter, Ernst Friedrich (31860), Lehrbuch der Harmonie, Leipzig: Breitkopf & Härtel.

Riemann, Hugo (81916), Musiklexikon, Berlin: Hesse.

Scheibe, Johann Adolph (1739), Eine Abhandlung von den Musicalischen Intervallen und Geschlechten, Hamburg: Selbstverlag.

Sechter, Simon (1853), Die Grundsätze der musikalischen Komposition, Bd. 1, Leipzig: Breitkopf & Härtel.

Sorge, Georg Andreas (1745–47), Vorgemach der musicalischen Composition, 3 durchpaginierte Bde., Lobenstein: Selbstverlag.

Wagner, Richard (o. J.), Götterdämmerung. Klavierauszug mit Text von Felix Mottl, Leipzig: Peters.

Weber, Friedrich Dionys (1830), Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Harmonie und des Generalbasses, Erster Theil, Prag: Verra.

Weber, Gottfried (1817), Versuch einer geordneten Theorie der Tonsezkunst zum Selbstunterricht mit Anmerkungen, Bd. 1, Mainz: Schott.

Hochschule für Musik Karlsruhe

Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.