Robert O. Gjerdingen, Music in the Galant Style, Oxford University Press 2007

Markus Neuwirth

Historische ›Satzmodelle‹ rücken in jüngster Zeit zunehmend in den Fokus der deutschsprachigen Musiktheorie. So sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Beiträge erschienen, die sich mit der Genese, der historischen Entwicklung und den semantisch-topischen Qualitäten konkreter Satzmodelle befassen[1], Ansätze zu einer allgemeinen Systematik von Satzmodellen aufzeigen[2] oder Vorschläge zu einer Ausdifferenzierung des zugrundeliegenden Modellbegriffs unterbreiten.[3] In der nordamerikanischen Musiktheorie findet die Auseinandersetzung mit historischen Satzmodellen bislang relativ unabhängig von der deutschsprachigen Forschung statt. Vielfach haben ein und dieselben Modelle im deutschsprachigen Raum und in den USA divergierende Beschreibungen und begriffliche Prägungen erfahren. Die englische Übersetzung von Carl Dahlhaus’ 1967 publizierter Habilitationsschrift Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität durch Robert O. Gjerdingen (1990) zählt zu den Ausnahmefällen einer Rezeption der deutschsprachigen Forschung durch die amerikanische Musiktheorie.

Vor diesem Hintergrund verdient Robert Gjerdingens kürzlich publizierte Studie Music in the Galant Style, die in mancher Hinsicht Dahlhaus’ Untersuchungen verpflichtet ist und zweifelsohne einen wesentlichen Beitrag zur musiktheoretischen Erforschung von ›Satzmodellen‹ leistet, besondere Beachtung. Bemerkenswert ist die interdisziplinäre Orientierung dieser Studie: Gjerdingens schematheoretischer Entwurf verbindet auf fruchtbare Weise (und mit unterschiedlich starker Akzentuierung) Ansätze aus Musiktheorie, Soziologie (Norbert Elias, Pierre Bourdieu), kognitiver Psychologie, Statistik, Geschichtswissenschaft und historischer Musikwissenschaft. Bereits der Untertitel gibt Aufschluss über die Intention des Buches und verdient daher vollständig zitiert zu werden:

[…] Being an Essay on Various Schemata Characteristic of Eighteenth-Century Music for Courtly Chambers, Chapels, and Theaters, Including Tasteful Passages of Music Drawn from Most Excellent Chapel Masters in the Employ of Noble and Noteworthy Personages, Said Music All Collected for the Reader’s Delectation on the World Wide Web.

Dieser Titel, der in seiner manirierten Ausführlichkeit auf Traktate aus der Zeit, über die das Buch handelt, verweist (und zugleich von Gjerdingens Humor zeugt), gibt ganz im Stil des 18. Jahrhunderts Auskunft über Inhalt und Adressaten der Abhandlung. Ebenso wie die durch den Titel suggerierte Authentizität ist auch die Unmittelbarkeit, mit der Gjerdingen auf historische Quellentexte (etwa von Johann Jacob Prinner, Joseph Riepel, Johann Friedrich Daube, Heinrich Christoph Koch, Francesco Galeazzi, Fedele Fenaroli, Vincenzo Manfredini), Termini und Kategorien zurückgreift, in erster Linie ein Stilmittel, das es Gjerdingen erlaubt, die Ergebnisse einer methodisch reflektierten Rekonstruktion historischen Denkens an den Konventionen wissenschaftlichen Schreibens vorbei im Gewande der Historie selbst zu präsentieren. Auf diese Weise gelingt es ihm, einen historisch fundierten, gleichwohl vergegenwärtigenden Zugang zur Musik des ›galanten Stils‹ zu eröffnen, der seiner Ansicht nach durch einen anachronistischen, in der romantischen Ideologie des 19. und frühen 20. Jahrhunderts verwurzelten Ansatz versperrt wurde. Bewusst wählt Gjerdingen den auf die höfische Kultur des 18. Jahrhunderts verweisenden Ausdruck ›galanter Stil‹ anstelle der problematischen Epochenbegriffe ›Vorklassik‹, ›Rokoko‹ oder ›empfindsamer Stil‹.[4] Besondere Berücksichtigung erfahren in Gjerdingens Studie Theoretiker und Komponisten, die ihre Ausbildung an italienischen Konservatorien genossen haben. Ausgiebige Informationen über die jeweiligen Biografien und Lehrer-Schüler-Verhältnisse offenbaren Traditionszusammenhänge, Abhängigkeiten und Einflüsse.

Der Kerngedanke des Buches beruht auf der Analogie zwischen galanter Musik und höfischem Verhalten: ›Galante Musik‹ wird bei Gjerdingen durch das Kriterium definiert, im höfischen Kontext für ein aristokratisches Publikum bestimmt und als Teil der höfischen Kultur einem strengen Verhaltenskodex unterworfen gewesen zu sein. Der aus der Psychologie entlehnte Schema-Begriff dient dabei der Deskription der galanten ›musikalischen Verhaltensweisen‹. ›Schema‹ als kognitionspsychologischer Begriff bezeichnet ein mentales Modell, das die Identifizierung und Verarbeitung, Speicherung und Aktualisierung von Informationen beeinflusst sowie die Generierung von Erwartungen gewährleistet. Jeder Mensch bildet – so die Grundannahme – im Laufe seines Lebens eine Vielzahl derartiger allgemeiner Wissensstrukturen (Schemata) aus. Eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass Individuen Schemata erwerben können, ist die geordnete Struktur der Welt, die auf dem Prinzip der Wiederholung beruht: Erst die Rekurrenz bestimmter Eigenschaften garantiert die Abstraktion von Invarianten und ermöglicht die Internalisierung kognitiver Modelle.

Die Annahme, Schemata besäßen nicht nur psychologische Realität, sondern korrelierten mit einer geordneten Struktur der Wirklichkeit, erlaubt die fruchtbare Anwendung der Schematheorie auf den Bereich der Musiktheorie und -analyse. Bereits Gjerdingens Dissertation A Classical Turn of Phrase (1984/1988) lieferte – im Anschluss an die Arbeiten seiner Lehrer Leonard B. Meyer und Eugene Narmour[5] – die ausführliche Darstellung eines spezifischen Wechselnoten-Schemas (1-7-4-3 als Oberstimmenstrukturtöne mit variablem Bass, z.B. 1-5-5-1 oder 1-2-7-1) sowie seiner ›Lebensgeschichte‹.[6]

Unter einem musikalischen Schema versteht Gjerdingen eine netzwerkartige Struktur, die sich aus zentralen und peripheren Elementen zusammensetzt. Ein grundlegendes Kennzeichen der Schematheorie ist ihr Anti-Essenzialismus: Um ein Phänomen als Exemplar (›Instantiierung‹) eines spezifischen Schemas ausweisen zu können, müssen nicht zwingend bestimmte definitorische Kriterien (d.h. starre Merkmale oder Merkmalskombinationen) erfüllt sein. Vielmehr wird das besagte Phänomen als mehr oder weniger typische Instanz eines abstrakten Schemas beurteilt. Man denke etwa an Ludwig Wittgensteins Konzept der ›Familienähnlichkeit‹, dessen Tragweite in den Philosophischen Untersuchungen am Beispiel des Begriffs ›Spiel‹ illustriert wird: Der Versuch, die Gesamtheit der für eine Begriffsdefinition notwendigen und hinreichenden Merkmale aufzulisten (Begriffsintension), die allen Exemplaren der Kategorie (Begriffsextension) gemeinsam sind, scheitert aufgrund der Diversität der gewöhnlich unter den Begriff subsumierten Fälle (Brettspiele, Kartenspiele, Ballspiele, Kampfspiele, Reigenspiele etc.). Die Metapher der ›Familienähnlichkeit‹ bietet eine Lösung dieses Problems: Anstatt ein Merkmal oder Merkmalsbündel zu benennen, das alle Spiele teilen, orientiert sich der alltägliche Sprachgebrauch und das darin sich manifestierende Klassifizierungsverhalten an sukzessiven Merkmalsüberlappungen, wobei die Exemplare an den Polen überhaupt keine Gemeinsamkeiten mehr aufweisen müssen.[7]

Gjerdingens Music in the Galant Style, publiziert knapp 20 Jahre nach seiner Dissertation, greift den schematheoretischen Ansatz wieder auf. [8] Die Bezeichnungen, die Gjerdingen für die in seinem Buch besprochenen Schemata verwendet, mögen einen historisch informierten Leser zunächst befremden. Teilweise greift Gjerdingen auf historische Termini wie ›Fonte‹ (Kap. 4), ›Monte‹ (Kap. 7) und ›Ponte‹ (Kap. 14) zurück, die durch Joseph Riepel während der 1750er Jahre in den musiktheoretischen Diskurs eingeführt wurden.[9] Diese Termini geben Aufschluss über bestimmte Eigenschaften oder Funktionen der durch sie bezeichneten Schemata. Anknüpfend an Riepel kreiert Gjerdingen neue (italienische) Begriffe wie etwa ›Indugio‹ (Kap. 20), ›Quiescenza‹ (Kap. 13), oder ›Passo Indietro‹ (Kap. 11, 167). In anderen Fällen ist die Auswahl der Termini durch die Absicht motiviert, einen bedeutenden Forscher (z.B. ›Meyer‹ in Kap. 9, ›Cudworth Cadence‹ in Kap. 11, 146ff.) oder Theoretiker und Pädagogen (z.B. ›Prinner‹ in Kap. 2 und ›Fenaroli‹ in Kap. 16) zu ehren. Dabei handelt es sich jeweils um mehr oder weniger arbiträre Bezeichnungen, die keine Informationen über spezifische Merkmale oder Funktionen der einzelnen Schemata vermitteln. Die daraus resultierende Heterogenität und Eklektizität der in Gjerdingens Studie verwendeten Termini wurde bereits kritisiert.[10] Doch es scheint, Gjerdingen verzichte mit der Wahl arbiträrer Bezeichnungen ganz im Geiste der Schematheorie (und im Sinne einer Offenheit für die Ergebnisse zukünftiger Forschung) darauf, die einzelnen Schemata voreilig auf eine sich in der Namensgebung manifestierende Essenz festzulegen.[11] Freilich, so ließe sich kritisch einwenden, herrscht in der Musiktheorie seit jeher eine ausgesprochene ›linguistische Trägheit‹: Theoretiker halten an einmal etablierten Begriffen beharrlich fest und übernehmen nur zögerlich neue Begriffe, selbst wenn diese der Sache angemessener erscheinen. Insbesondere Bezeichnungen, für die bislang kein Äquivalent in der Literatur existiert (wie etwa ›Indugio‹), werden sich kaum wieder verdrängen lassen. Andere Prägungen Gjerdingens konkurrieren mit teilweise bereits etablierten Termini, auch wenn sie mit diesen semantisch nicht vollkommen deckungsgleich sind (z.B. ›Prinner‹ mit Ulrich Kaisers ›IV-I-V-I-Pendelmodell‹[12] oder ›Quiescenza‹ mit William Caplins form-funktionalem Begriff des ›post-cadential appendix‹). Ob und in welchem Umfang sich Gjerdingens Begriffe in der musiktheoretischen Forschergemeinschaft durchsetzen werden, bleibt abzuwarten.

Gjerdingens musiktheoretisches Denken ist dem kontrapunktischen Paradigma des 16. und 17. Jahrhunderts verpflichtet. Besonders deutlich zeigt sich dies im 11. Kapitel zu den ›Clausulae‹: Als Alternative zu einer akkordzentrierten Auffassung der Kadenz schlägt Gjerdingen eine an der Klausellehre orientierte, melodische Sichtweise musikalischer Artikulation vor. Dementsprechend beschreibt Gjerdingen auch die von ihm dargestellten musikalischen Schemata als kontrapunktische Fügungen melodischer Gestalten im Rahmen eines in der Solfège-Tradition verwurzelten Konzeptes melodischer Tonalität.

Seine Präsentation musikalischer Schemata eröffnet Gjerdingen mit dem ›Romanesca‹-Modell. Der historische Terminus weckt beim kundigen Leser spezifische Erwartungen. Schlägt man etwa in Ulrich Kaisers Gehörbildungsbuch nach, so erfährt man, dass es sich um einen Tanz des 16. Jahrhunderts mit einer spezifischen Harmoniefolge handelt, die der Autor im Kapitel »Mehrstimmige Satzmodelle« unter die ›Parallelismen‹ subsumiert.[13] Pikanterweise kommt ausgerechnet der von Kaiser dargestellte, historisch unter diesem Namen firmierende ›Romanesca‹-Typus (1-5-6-3 im Bass mit einem Dur-Akkord auf der dritten Tonstufe) bei Gjerdingen nicht vor, was auf einen anachronistischen (freilich entwicklungsgeschichtlich leicht zu begründenden) Gebrauch des Terminus hinweist.

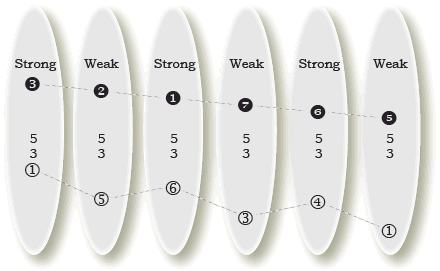

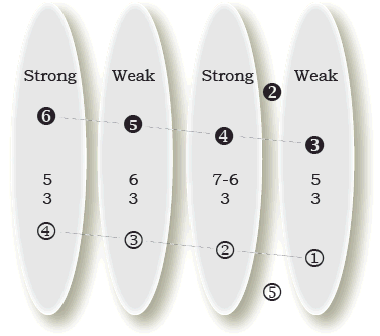

Dem Kerngedanken der Schematheorie entsprechend erläutert Gjerdingen eine Vielzahl von Realisierungsmöglichkeiten (Instanzen) des ›Romanesca‹-Schemas, die in satztechnischer Hinsicht keine allen Varianten gleichermaßen zugrundeliegenden essenziellen Eigenschaften aufweisen. Sowohl die Bass-Stimme als auch die Oberstimme (und dementsprechend die harmonische Progression und der kontrapunktische Gerüstsatz) sind variabel, ohne dass diese Variabilität der Rückbindung an einen an sich invarianten, multipel diminuierbaren Gerüstsatz bedürfte. So kann die Bassbewegung 1-5-6-3-4-1 (›leaping variant‹)[14] auch durch einen stufenweise absteigenden Sextzug 1-7-6-5-4-3 (›stepwise variant‹) ersetzt werden, woraus bei identischer Oberstimmenstruktur (3-2-1-7-6-5) ein regelmäßiges, metrisch abgestuftes Alternieren zwischen Akkorden in 5/3- und 6/3-Position (anstelle durchgehender Grundstellungsakkorde in der ›leaping variant‹) resultiert:

Abbildung 1: Gjerdingen 2007, 29, »A schema of the Romanesca with a leaping bass«

Abbildung 2: Gjerdingen 2007, 32, »A schema of the Romanesca with a stepwise bass«

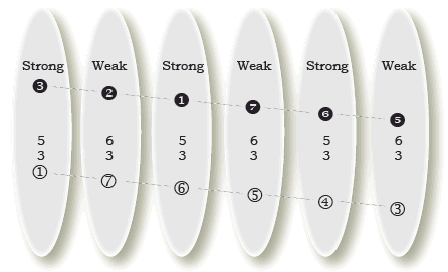

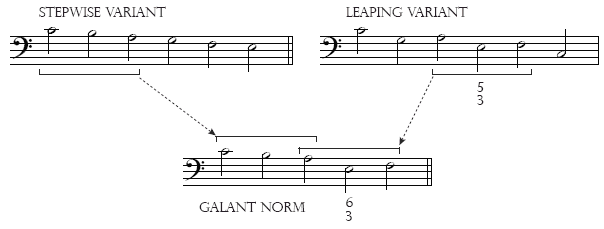

Als Resultat einer Art Synthese der beiden Bass-Varianten – Gjerdingen spricht von einer Hybridform (33) – ergibt sich schließlich jenes Schema, das Gjerdingen als die ›galante Norm‹ bezeichnet: 1-7-6-3-4:

Abbildung 3: Gjerdingen 2007, 33, »The galant Romanesca bass as a hybrid«

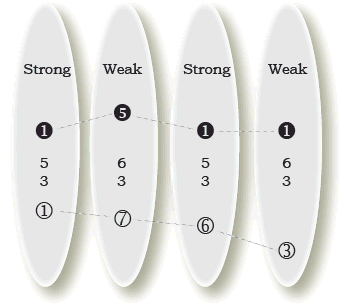

Während die beiden erstgenannten Bässe in der Regel durch eine vom dritten Skalenton absteigende Tonleiter (3-2-1-7-6-5) kontrapunktiert werden[15], wird der Bass der galanten Variante bevorzugt mit der Oberstimmenformel 1-5-1-1 oder 5-5-1-1 (jeweils mit steigender Bewegungsrichtung) kombiniert:

Abbildung 4: Gjerdingen 2007, 39, »A schema of the preferred galant Romanesca«

Die Auffassung der ›galanten Version‹ als Synthese der beiden erstgenannten Formen erscheint auf den ersten Blick problematisch, da die dritte Tonstufe (die vierte Station des Schemas) in der ›galanten Version‹ einen Sextakkord trägt, anstelle des 5/3-Akkords in der ›leaping variant‹. Hier setzt Gjerdingens Kritik an der anachronistischen ›akkordzentrierten Zugangsweise‹ des 19. und frühen 20. Jahrhunderts an, die seiner Ansicht nach bis heute unser Verständnis des ›galanten Stils‹ prägt:

When I have posed this question to students and colleagues, they generally answer in ways that would have puzzled the musicians who conceived this music. My beginning students training in ›chord grammar‹ does not help them explain why, in the key of G major, Wodiczka would follow an E-minor chord with a G-major chord in first inversion. Even the advanced student who invokes the post-World War I ›theories and fantasies‹ of Heinrich Schenker (1868–1935), with that heavy-handed discourse of ›the Will of Tones‹ and ›the Spirit of Voice-Leading,‹ is typically unsure whether training rusty artillery on a gallant butterfly does justice to either the butterfly or the artillery. The particular musical choice described above was not based on ›chord grammar‹, the ›rise of tonality‹, the ›spirit of voice leading‹, or other grand abstractions. The proximate cause of that 6/3 sonority was a low-level nexus between the once common, concrete skills of solfège and the realization of unfigured basses (the more advanced type of partimenti), skills that where themselves merely codifications of a living musical praxis.[16]

Demnach lautet Gjerdingens in der Solfège-Tradition stehende ›Erklärung‹ des 6/3-Akkords über der dritten Tonstufe, dass es sich bei diesem Ton um ein ›mi‹ innerhalb der Skala handelt, an den sich ein oberer Halbton (›fa‹) anschließt, und über dem – der Regel folgend, dass stabilere Ereignisse mit einem 5/3-Akkord und instabilere Ereignisse mit einem 6/3-Akkord versehen werden sollen – ein Sextakkord stehen müsse. Als historische Quelle für diese ›mi-Regel‹ verweist Gjerdingen auf Francesco Durantes Regole.[17]

Weitere Aspekte von Gjerdingens Schemabegriff offenbart seine Darstellung des ›Prinner‹. Das nach dem Musikpädagogen Johann Jacob Prinner (1624–1694) benannte Schema stellte Gjerdingen zufolge eine der beliebtesten Optionen für eine ›Riposta‹ dar, die der höfische Verhaltenskodex auf eine Eröffnungsformel wie das ›Romanesca‹-Modell erwarten ließ. Der Prototyp des ›Prinner‹, wie er im Anhang (»Appendix A«, 455) präsentiert wird, besteht aus vier ›Ereignissen‹: 6-5-4-3 in der Oberstimme und 4-3-2-1 im Bass, die sich zu einem fallenden Quartzug in parallelen Terzen (bzw. Dezimen) verbinden:

Abbildung 5: Gjerdingen 2007, 455

Um einen kadenziellen Abschluss des ›Prinner‹ herbeiführen zu können, wird zwischen dem 2. und 1. Ton im Bass optional die 5. Tonstufe interpoliert. Auch den Sprung zum 2. Skalenton zwischen 4 und 3 in der Oberstimme, den man als Ornament zu verstehen geneigt ist, zählt Gjerdingen aufgrund seines häufigen Gebrauchs zu den Eigenschaften des ›Prinner‹-Schemas: Selbst die Optionen zur Diminution eines Modells sind also im Schemabegriff enthalten. Zu zentralen Elementen eines Schemas werden demnach solche, auf die in der kompositorischen Praxis eines bestimmten Stils häufig zurückgegriffen wurde.

Insbesondere Gjerdingens Darstellung des ›Prinner‹ erweist sich als geeignet, einige blinde Flecken, Systemzwänge und methodische Probleme seines schematheoretischen Ansatzes zu illustrieren: Erstens erscheint die Subsumption eines Exemplars unter den Begriff eines Schemas zum Teil beliebig. Zuweilen werden lediglich diejenigen Töne herausgefiltert, die einem bekannten Schema entsprechen, andere hingegen, die ebenso gut Anspruch auf strukturelle Bedeutung erheben könnten, als Ornament ausgewiesen. Wie so oft bei reduktionistischen Analysen, die zwischen Substanz und Akzidenz zu differenzieren gezwungen sind, fehlt es auch hier an einer Methodologie, die die analytischen Entscheidungen zu regulieren und rechtfertigen vermöchte. Allzu häufig identifiziert Gjerdingen ein ›Prinner‹-Schema, wo lediglich eine 6-5-4-3-Oberstimmenbewegung erkennbar ist. Dadurch erhält die Oberstimmenstruktur entgegen dem Kerngedanken der Schematheorie den Status eines für den ›Prinner‹ essenziellen Merkmals. Diese Partikularisierung einzelner Merkmale, die metonymisch für ein ganzes Schema stehen, erlaubt es Gjerdingen, bestimmte Exemplare als Instanzen verschiedener, sich überlagernder Schemata zu betrachten (z.B. ›Quiescenza Prinner‹, 345; ›Monte Romanesca, 98; ›circle of fifth prinner‹). Die multiple Klassifizierbarkeit von Exemplaren sieht Gjerdingen jedoch nicht als Systemschwäche, sondern im Gegenteil als Zeichen für Objektkomplexität. Wiederum liegt das Problem in der fehlenden methodischen Fundierung, die – bei aller Plausibilität im Einzelnen – Analyseergebnisse und Terminologie bisweilen beliebig erscheinen lässt. Besonders zweifelhaft wird die Analyse, wenn bereits ein einziges Schema-Ereignis (z.B. der 6. und 4. Skalenton in den Aussenstimmen) genügen soll, um darin die partielle Realisierung eines vollständigen Schemas zu sehen: Indem Gjerdingen bestimmte Schemata in den reich annotierten Notenbeispielen mit Fragezeichen versieht (z.B. ›Prinner?‹, 290, 313), beabsichtigt er vermutlich, den Erwartungshaltungen historisch informierter Hörer Rechnung zu tragen.

Zweitens stellt sich für bestimmte Schemata das Problem der Abgrenzbarkeit. So ergeben sich beispielsweise Überschneidungen zwischen dem modulierenden ›Prinner‹ (3-2-1-7 als strukturtragende Töne der Oberstimme, die im Kontext der Dominanttonart zu 6-5-4-3 reinterpretiert werden) und der linearen ›Romanesca‹-Variante (3-2-1-7-6-5 in der Oberstimme). Eine Differenzierung zwischen diesen beiden materialiter identischen Modellen ließe sich allenfalls durch den Rekurs auf die jeweils unterschiedlichen Formfunktionen, die sie erfüllen, rechtfertigen.

Nachdem er die einzelnen Schemata und ihre Ausprägungen im Detail dargestellt hat (Teil 1, Kap. 1–18), widmet sich Gjerdingen der Frage, wie die Schemata in konkreten Kompositionen aufeinanderfolgen und dabei Zusammenhang ausbilden (Teil 2, Kap. 19–30). Auch hier parallelisiert Gjerdingen höfisches und musikalisches Verhalten: Der Verhaltenskodex der höfischen Gesellschaft erforderte es beispielsweise, in der galanten Konversation einer Eröffnungsgeste auf angemessene Weise zu entgegnen. Ebenso konnte man auf eine musikalische Initiationsformel wie das ›Romanesca‹-Schema eine elegante ›Riposta‹ (etwa in Form einer ›Instantiierung‹ des ›Prinner‹-Schemas) erwarten. Offenkundig versteht Gjerdingen, der in diesem Kontext an Leopold Mozarts Metapher des fortlaufenden ›Fadens‹ (›il filo‹)[18] anknüpft, Zusammenhang als ›unmittelbaren Konnex‹ – eine Sichtweise, die er mit Hilfe der Schematheorie kognitionspsychologisch untermauert und deren Tragfähigkeit er am Beispiel des dritten Satzes von Haydns Streichquartett op. 20 Nr. 3 (unter Zuhilfenahme von Haydns eigenen Skizzen) zu demonstrieren versucht (Kap. 27). Erstaunlicherweise unternimmt Gjerdingen nicht einmal ansatzweise den Versuch zu erklären, weshalb Haydn sich letztendlich gegen die von ihm ursprünglich skizzierte Abfolge von Schemata entschieden haben mag. Die Aussparung etwa eines viertaktigen ›Monte Principale‹ (T. 19–22 in der Skizzenfassung) in der endgültigen Version wird lediglich konstatiert, ohne nach möglichen Gründen für diese kompositorische Entscheidung auch nur zu fragen.[19] Ein möglicher Erklärungsansatz könnte auf die tonalen Funktionen, die die Schemata in einem jeweils individuellen Kontext erfüllen, rekurrieren. Ein Beispiel: Dass sich an den Beginn der Reprise (T. 66) in der Subdominanttonart C-Dur (mediantisch durch einen Halbschluss in der parallelen Tonart a-Moll vorbereitet) ein extensives ›Monte‹-Modell (T. 70–77) sowie ein ›Fonte‹-Schema (T. 80–83) anschließen, dient der tonalen Adjustierung in Form der Rückmodulation in die Grundtonart; die genannten Modelle stellen ein probates Mittel zum Erreichen dieses Ziels dar. Sobald der Halbschluss in der Grundtonart (T. 84) erfolgt ist, greift Haydn auf verschiedene Varianten des ›Fenaroli‹-Schemas zurück (T. 85–92), eine Wahl, die an dieser Stelle offenkundig auf die Stabilisierung der erreichten Grundtonart G-Dur abzielt.

Das Postulat eines globalen (z.B. tonalen) Zusammenhanges, wie er in dieser ›Erklärung‹ der kompositorischen Entscheidungen Haydns ansatzweise zur Geltung kommt, lehnt Gjerdingen allerdings entschieden ab. Hinsichtlich der Verbindung der Schemata vermöge die Schematheorie keine generalisierenden Aussagen zu treffen, sie müsse sich vielmehr auf die Deskription von Auftretenshäufigkeiten innerhalb eines definierten Repertoires beschränken. Die statistischen Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen den einzelnen Schemata zeigt Gjerdingen anhand einer Tabelle (372) auf. Gerade der probabilistische Aspekt der Schematheorie ermöglicht ihm eine innovative Fundierung des musikalischen Implikationsbegriffs, den Eugene Narmour (inspiriert durch die Arbeiten Meyers) zur Beschreibung melodischer Prozesse entwickelt hatte (›Implication-Realization‹-Modell).[20]

In der Besprechung vollständiger Kompositionen offenbart sich eine wesentliche Schwäche von Gjerdingens analytischem Ansatz: Allzu häufig beschränkt sich der Autor auf die bloße Etikettierung von Taktgruppen mit den Begriffen seiner Schemata, ohne dass dadurch etwas über den in einer individuellen Komposition verwirklichten Zusammenhang oder die Funktion der einzelnen Schemata im globalen Kontext ausgesagt würde. Hier würde der von Ulrich Kaiser in seiner Monografie Die Notenbücher der Mozarts (2006) entwickelte Modellbegriff eine gewinnbringende Ergänzung liefern, da Kaiser das ›Verhalten‹ eines Satzmodells, das sich in seiner spezifischen Funktion innerhalb einer bestimmten Komposition manifestiert, als einen wesentlichen Aspekt seines Modellbegriffs auffasst.[21] Komplementiert wird das ›Verhalten‹ eines Satzmodells durch dessen ›Inszenierungsweise‹ und ›Ausdehnung‹. Aufgrund seines differenzierten Modellbegriffs gelangt Kaiser zu einem von Gjerdingen wesentlich verschiedenen Klassifikationssystem: Er unterscheidet ›Kadenzmodelle‹, ›Pendelmodelle‹ und ›Oberquintmodelle‹, die innerhalb des formalen Verlaufs etwa einer Sonatenform unterschiedliche Funktionen im tonalen Prozess übernehmen.[22] Gjerdingens Schemata dagegen sind nicht taxonomisch geordnet. Um dem Problem der losen Reihung von Schemata zu begegnen, hätte es sich angeboten, ausgehend von der ›Oktavregel‹ eine Systematik satztechnischer Modelle zu entwickeln, die anhand des Gebrauchs dieser Modelle im formfunktionalen und tonalen Kontext eines bestimmten Stils weiter differenziert hätte werden können. Stattdessen wird die Erläuterung der ›Oktavregel‹ in den Anhang (»Appendix B«, 467ff.) abgeschoben.

Die partielle Vernachlässigung des formalen Kontextes, in dem bestimmte Schemata häufig auftreten, kann etwa am Beispiel des ›Fonte‹-Schemas aufgezeigt werden: Zwar weist Gjerdingen darauf hin, dass es oftmals in Menuett-Sätzen unmittelbar nach dem Doppelstrich vorkommt.[23] Die wichtige Rolle, die das ›Fonte‹-Schema in Sonatenformen im formalen Kontext der Überleitung[24] oder am Ende der Reprisenrückleitung (zumeist in Gestalt eines nicht vollständig realisierten Schemas, dessen Ende mit dem Beginn der Reprise verschränkt ist)[25] spielt, wird allerdings verschwiegen.[26]

Zweifelsohne gebührt Gjerdingen das Verdienst, in einem klar aufgebauten, gut lesbaren und bisweilen unterhaltsamen Buch reichhaltiges Material zur Musik des ›galanten Stils‹ versammelt und mit Hilfe der Schematheorie erschlossen zu haben. Er berücksichtigt viele im heutigen Diskurs unbeachtete Komponisten und vermittelt einen Eindruck von der Vielfältigkeit des oftmals abgewerteten ›galanten Stils‹. Gjerdingen zeigt darüber hinaus, in welchem Maß Komponisten wie etwa Haydn und Mozart in der Tradition des ›galanten Stils‹ verwurzelt waren, auch wenn sie die galanten Schemata nicht immer konventionell verwendeten. Daneben beweisen Analysen von Kompositionen Beethovens und Chopins, dass die galanten Schemata mit dem Ende des 18. Jahrhunderts keineswegs verschwanden, sondern – in transformierter Form – weiter tradiert wurden. Die von Gjerdingen aufgezeigten Vorzüge der Schematheorie könnten darüber hinaus dazu anregen, diesen Ansatz auch auf andere Bereiche wie z.B. die musikalische ›Form‹ anzuwenden. Demnach wäre die Sonatenform als komplexes System netzwerkartig miteinander verknüpfter formaler Optionen zu verstehen, wobei binäre Erscheinungsformen ebenso denkbar sind wie eine ›Sonatenform ohne Durchführung‹. Eine allen Sonatenformen zugrunde liegende Essenz – das denkbar unspezifische ›sonata principle‹ (Edward T. Cone) scheitert an der Diversität der Sonatenformen – ist dabei ebenso wenig vonnöten wie die Annahme eines essentiellen, invarianten Gerüstsatzes im Falle von Satzmodellen.

Summa summarum: Robert Gjerdingens ›Music in the Galant Style‹ ist ein beeindruckendes Lehrbuch, dessen Lektüre ein Muss für alle ist, die an der Geschichte, Theorie und Praxis (vor allem der Improvisation) der Musik des ›galanten Stils‹ interessiert sind.

Anmerkungen

Eine ausführliche Bibliographie findet sich in Aerts 2007. | |

Fladt 2005. | |

Kaiser 2007b, Schwab-Felisch 2007. | |

Vgl. Gjerdingen 2007, 5. | |

Meyer 1973, Narmour 1977. | |

Dieses Schema firmiert in der jüngeren Veröffentlichung unter dem Begriff ›The Meyer‹ (Gjerdingen 2007, Kap. 9). | |

Wittgenstein 1984, 277ff. | |

Die nicht-musikalischen Beispiele, anhand derer Gjerdingen im einleitenden Kapitel die Aspekte und Vorzüge der Schematheorie illustriert, entstammen dem Bereich des Märchens und der Commedia Dell’Arte. Eine ausführliche Erörterung der Schematheorie findet sich in Gjerdingens Dissertation (1988, 3–10). | |

Riepel 1996. | |

Froebe 2007, 189. | |

Mündliche Mitteilung Gjerdingens im Rahmen der »Workshops on the Partimento« am Konservatorium von Amsterdam (28.11. bis 30.11.2007). Im »Appendix A« ist er aus theoriedidaktischen Gründen schließlich doch dazu gezwungen, die Schemata auf ihre prototypische Essenz (d.h. die Merkmale, die statistisch am häufigsten auftreten) zu fixieren. | |

Kaiser 2007a, 166f. | |

Kaiser 1998, Bd. 1, 178. | |

Der von Carl Dahlhaus in seiner Habilitationsschrift Untersuchungen über die Entstehung der Harmonischen Tonalität eingeführte Terminus des ›Dur-Moll-Parallelismus‹ wurde inzwischen vielfach kritisiert. | |

Alternativ kann der stufenweise absteigende Bass auch mit einer in Terzintervallen fallenden Oberstimme (5-5-3-3-1-1) kombiniert werden (regelmäßiges Alternieren zwischen Akkorden in 5/3- und 6/3-Position). | |

Gjerdingen 2007, 33f. Dabei verkennt Gjerdingen allerdings, dass ›Tonalität‹ (etwa im Sinne Schenkers, dessen Theorie er skeptisch gegenüber steht) als ein der Praxis vorgeordnetes, regulierendes Prinzip bzw. deren ›Medium‹ (Polth 2001) fungiert haben könnte. | |

Gjerdingens Erklärung greift allerdings nicht für die durchaus verbreitete Mollvariante dieses Schemas. Naheliegend wäre es, in der Sexte über der 3. Tonstufe das initiale Ereignis der üblicherweise in der Oberstimme folgenden Diskantklausel zu erkennen. | |

Vgl. Gjerdingen 2007, 369. | |

Gjerdingen verweist an dieser Stelle lediglich auf die allgemeine Tendenz, dass das ›Monte‹-Schema im Verlauf des 18. Jahrhunderts im ersten Teil eines Satzes zunehmend aus der Mode kam (2007, 384). | |

Erstmals entwickelt in Narmour 1977. | |

Eine Besprechung von Kaisers Dissertation Die Notenbücher der Mozarts findet sich in dieser Ausgabe der ZGMTH. | |

Kaisers Differenzierung des Modellbegriffs kommt auch seinem analytischen Ansatz zugute, da dieser dem kontextuellen Gebrauch von Satzmodellen in individuellen Kompositionen adäquater Rechnung trägt als die Analysen Gjerdingens, die auf den Nachweis der Rolle, die die Schemata im globalen Kontext spielen, größtenteils verzichten. Insofern kann Kaisers Studie, obwohl sie in vielerlei Hinsicht mit den Befunden in Gjerdingens Studie konvergiert, als Komplement zu dieser betrachtet werden. | |

Diese Formfunktion macht bekanntermaßen auch einen Teil seiner Definition bei Riepel aus. | |

Etwa in den Kopfsätzen von Mozarts Klaviersonate C-Dur, KV 279, T. 16–20, und Haydns Klaviersonaten Hob. XVI:28, T. 17–20, Hob:XVI:29, T. 7–10, sowie Hob. XVI:31, T. 9–12. | |

Bei Haydn etwa in den Kopfsätzen der Klaviersonate D-Dur, Hob. XVI:37, T. 59f., des Streichquartetts B-Dur, op. 33 Nr. 4, T. 176–178 und der Symphonie Nr. 89 F-Dur, T. 108–110. | |

Selbst zu Beginn eines Satzes wird zuweilen auf das Fonte-Schema zurückgegriffen, wie etwa im 3. Satz (›Rondeau‹) von Mozarts B-Dur-Klaviersonate KV 281. Hier wird mit Hilfe des Fonte-Schemas die Präsentationsphrase eines ›satzartig‹ gestalteten Vordersatzes (einer übergeordneten Periodenstruktur) bestritten. |

Literatur

Aerts, Hans (2007), »›Modell‹ und ›Topos‹ in der deutschsprachigen Musiktheorie seit Riemann«, ZGMTH 4/1–2, 143–158. http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/250.aspx

Fladt, Hartmut (2005), »Modell und Topos im musiktheoretischen Diskurs. Systematiken und Anregungen«, Musiktheorie 20, 343-369.

Froebe, Folker (2007), »Historisches Panoptikum der Satzmodelle«, ZGMTH 4/1–2, 183–194. http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/253.aspx

Gjerdingen, Robert O. (1988), A Classic Turn of Phrase: Music and the Psychology of Convention, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Kaiser, Ulrich (1998), Gehörbildung. Satzlehre, Improvisation, Höranalyse. Mit einem Formkapitel von Hartmut Fladt (= Bärenreiter Studienbücher Musik 10–11), Kassel u.a.: Bärenreiter.

––– (2007a), Die Notenbücher der Mozarts als Grundlage der Analyse von W.A. Mozarts Kompositionen 1761–1767, Kassel u.a.: Bärenreiter.

––– (2007b), »Was ist ein musikalisches Modell?«, ZGMTH 4/3, 273–288. http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/261.aspx

Meyer, Leonard B. (1973), Explaining Music: Essays and Explorations, Chicago: University of Chicago Press.

Narmour, Eugene (1977), Beyond Schenkerism. The Need for Alternatives in Music Analysis, Chicago: University of Chicago Press.

Polth, Michael (2001), »Nicht System – nicht Resultat. Zur Bestimmung von harmonischer Tonalität«, Musik & Ästhetik 5/18, 12–36.

Riepel, Joseph (1996), Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst (Sämtliche Schriften zur Musiktheorie), hg. von Thomas Emmerich, 2 Bde., Wien: Böhlau.

Schwab-Felisch, Oliver (2007), »Umriss eines allgemeinen Begriffs des musikalischen Modells«, ZGMTH 4/3, 289–302. http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/262.aspx

Wittgenstein, Ludwig (1984), Philosophische Untersuchungen, in: Werkausgabe, Bd. 1, Frankfurt: Suhrkamp, 225–580.

Anton Bruckner Privatuniversität [Anton Bruckner Private University]

Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.