Dániel Péter Biró / Harald Krebs (Hg.), The String Quartets of Béla Bartók: Tradition and Legacy in Analytical Perspective, Oxford: Oxford University Press 2014

Hans Niklas Kuhn

Bereits Milton Babbitt hat 1944 die Bedeutung von Béla Bartóks Streichquartetten als Schlüsselwerke seines Schaffens erkannt.[1] Erstens bilden die Streichquartette die kompositorische Entwicklung Bartóks ab: von der Loslösung aus einer spätromantischen Tradition (1. und 2. Quartett) über die Integration von Volksliedgut und chromatischer Ausweitung des Tonraums (3. bis 5. Quartett) bis zur neugewonnen Einfachheit und Klarheit des Spätwerks (6. Quartett). Zweitens zeichnen sie sie sich durch besondere kompositorische Dichte, Konzentration und Klarheit aus und sind Ausdruck seiner »inneren Stimme«.[2] Drittens schließlich spielt die Gattung eine vergleichbare Rolle innerhalb Bartóks Schaffen wie bei Beethoven, an dessen Quartettschaffen Bartók direkt anknüpfte.

Allerdings wurde zunächst nicht allen Quartetten dieselbe Aufmerksamkeit zuteil. Im Vordergrund standen vor allem die ›fortschrittlichen‹, mittleren Quartette, weil sie für die Analysen von amerikanischen Bartók-Forschern wie George Perle, Leo Treitler, Elliot Antokoletz und Allen Forte, die auf Babbits Aufsatz rekurrierten[3], wegen der Tonhöhenorganisation und Bartóks strukturellem, quasi-seriellem Umgang mit melodischen Zellen ergiebig waren.[4] Mittlerweile haben Forscher wie János Kárpáti[5], László Somfai[6] und Malcolm Gillies[7] den Blickwinkel erweitert und Aspekte wie Notation, Quellenstudium und die Rolle der Volksmusik thematisiert. Auch das lange vernachlässigte Gebiet der Rhythmik ist in jüngster Zeit von verschiedenen Autoren untersucht worden.[8]

Der vorliegende Sammelband dokumentiert das Ergebnis eines interdisziplinären Symposiums zu Bartóks Streichquartetten, das im September 2008 an der University of Victoria in British Columbia (Kanada) stattgefunden hat und mit einigen der renommiertesten Bartók-Forschern hochkarätig besetzt war. Der Band gliedert sich in neben Einleitung, Nachwort und Literaturverzeichnis in 14 Kapitel, die jeweils einen Beitrag enthalten und nach zentralen thematischen Gesichtspunkten gegliedert werden: Form, Metrik und Rhythmik, Harmonik, Aufführungspraxis und Rezeption. Auch wenn die Mehrzahl der Beiträge von amerikanischen Wissenschaftlern stammt, spiegelt deren Heterogenität die Pluralität heutiger Bartók-Forschung angemessen wider. Die Beschränkung auf eine Gattung erlaubt zudem, dasselbe Werk aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten: So wird beispielsweise das vierte Streichquartett nach formalen (Kapitel 1), metrischen (Kapitel 5) und harmonischen Kriterien (Kapitel 7) unter die Lupe genommen, aber auch hinsichtlich seiner Bezüge zu Werken anderer Komponisten (Kapitel 13).

Form

Die ersten drei Kapitel setzen sich mit Fragen der Form auseinander, genauer: mit der Rolle traditioneller Formen in den Quartetten Nr. 3 bis 5. Diese mittleren Quartette mit ihrer Tendenz zu Symmetriebildung gelten als Bartóks avancierteste Werke. Paul Wilson (»Sonata Form in the First Movement of Bartók’s Fourth Quartet«), Autor einer umfangreichen Monographie über Bartóks Musik[9], geht in seinem Beitrag der Frage nach, inwiefern Bartóks Analysen seinem Werk gerecht werden. Über sein eigenes Schaffen hat Bartók selbst sich immer sehr zurückhaltend geäußert. Die vorhandenen Kommentare orientieren sich in der Regel an klassisch-romantischen Formkategorien.[10] Demgegenüber greift Wilson auf die Theorie der Sonatenform von Hepokoski und Darcy zurück[11] und überträgt deren ›type 3‹-Modell auf den ersten Satz des vierten Quartetts, um zu einer detaillierteren Beschreibung zu gelangen, als Bartók sie bietet. Während dieser die Exposition in vier Abschnitte (erstes Thema: T. 1–13, Überleitung: T. 14–29, Seitenthema: T. 30–43 und Schlusssatz: T. 44–48) gliedert, kann Wilson zeigen, dass das mehrmalige Auftreten eines kadenzierenden Akkordes zusammen mit einem der zentralen Motive (»agent motive«) die Exposition in drei Teile gliedert. Diese Teile – so Wilson – schließen sich weniger zu einer prozesshaften Sonatensatzexposition zusammen, vielmehr bilden sie in sich geschlossene Abschnitte, die jeweils einer ähnlichen Dramaturgie folgen.

Jonathan Bernard wirft in seinem Beitrag (»Bartók and Traditional Form Description: Some Issues Arising from the Middle and Late String Quartets«) die Frage auf, ob das Denken in traditionellen Kategorien für das Hören von Bartóks Musik überhaupt relevant sei, da Bartóks formale Strukturen von traditionellen Formmodellen zum Teil erheblich abweichen würden. Bernhard interpretiert Bartoks Rekurs auf traditionelle Formkategorien als eine kompositorische Strategie, die formal zu ganz anderen Ergebnissen führten. Anhand von kurzen Ausschnitten aus den mittleren Quartetten weist Bernard nach, dass Formteile mit äußerlich unterschiedlichen Motiven deswegen miteinander verwandt sind, weil ihre melodischen Zellen durch Permutation auseinander hervorgehen. In Zusammenhang mit dem fünften Quartett geht Bernard zudem der Frage nach, inwiefern die symmetrische Formdisposition des ersten Satzes mit einem prozesshaften Konzept des Sonatensatzes vereinbar ist. Er zeigt, dass Bartóks linear fortschreitender Tonartenplan (die ›Tonarten‹ der einzelnen Abschnitte sind in steigenden Ganztönen angeordnet) im Widerspruch zur Reprise steht, in der die Themen der Exposition ein Palindrom bilden. Dabei erscheinen sie nicht nur in der umgekehrten Reihenfolge, sondern auch in sich umgekehrt.

Im folgenden Kapitel (»Beethoven’s Gesture of Interruption and its Influence on Bartók’s Third String Quartet«) zieht Jee Yeon Ryu Parallelen zwischen Beethovens Klaviersonate op. 101 und Bartóks drittem Quartett. Damit stellt sie diesen in den Kontext der klassisch-romantischen Tradition und Ryu hebt bei in beiden Kompositionennisten die Bedeutung des Kontrastes hervor. Beethoven setze dynamische oder harmonische Brüche ein, nicht nur, sowohl um dramatische Spannung zu erzeugen, als sondern auch, – er benutze sie jedoch auch, um formale Korrespondenzen zwischen einzelnen den Sätzen herzustellen. Eine solche Funktion hätten im ersten Satz des dritten Quartetts auch im dritten Quartett hätten z.B. die Fortissimo-Akkorde in Takt 33: Sie übernehmen des ersten Satzes eine analoge Funktion, in dem sie sowohl in der Durchführung und im letzten Abschnitt des ersten Satzes als wie auch im folgenden Satz eine thematische Funktion übernehmen.

Metrik und Rhythmik

In der Bartók-Rezeption spielten rhythmische Fragen erstaunlicherweise lange Zeit eine relative untergeordnete Rolle. Das hat sich in jüngster Zeit durch Arbeiten unter anderem von Autoren wie Daphne Leong[12] (et al.[13]) und John Roeder[14] geändert. Zwei Aspekte von Bartóks Rhythmik stehen dabei im Vordergrund: zusammengesetzte Taktarten (oder ›bulgarische Rhythmen‹, wie Bartók sie nannte) und metrische Verschiebungen.

Roeder, dessen Beitrag (»Bartók’s Grooves: Metrical Processes in the Fourth String Quartet«) von Christopher Hastys[15] Theorie zu musikalischer Metrik und Rhythmik ausgeht, analysiert verschiedene Ausschnitte aus dem vierten Quartett im Hinblick auf dessen »grooves«. Darunter versteht Roeder eine regelmäßige Wiederholung rhythmischer Figuren, die einen Eindruck der metrischen Verhältnisse herbeiführt, der vom notierten Metrum abweichen kann. Indem er jedem Ausschnitt eine ›genormte‹ Version mit regelmäßigem ›groove‹ gegenüberstellt, zeigt Roeder, dass die rhythmischen und metrischen Komplexitäten von Bartóks Musik als Resultat metrischer Abweichungen, lokaler Akzente und Überlagerungen von ›grooves‹ entstehen.

Harald Krebs (»In Beethoven’s Footsteps: Metrical Dissonance in Bartók’s String Quartets«) wendet das von ihm entwickelte Konzept der »metrischen Dissonanz«[16] an, um rhythmisch-metrische Eigenheiten zu beschreiben, die Bartóks Streichquartette mit jenen Beethovens gemeinsam haben. Krebs’ Theorie der »metrischen Dissonanz« beruht auf der Unterscheidung zwischen »grouping dissonance« (Überlagerung unterschiedlicher Metren) und »displacement dissonance« (Verschiebung eines Metrums gegenüber dem notierten Takt). Krebs kann zeigen, dass Bartóks metrische Dissonanzen – ähnlich wie diejenigen Beethovens – an die Form gebunden sind, insofern sie häufig vor dem Höhepunkt eines Abschnitts zu- und im Anschluss wieder abnehmen.

Daphne Leong (»Between Sound and Structure: Folk Rhythm at the Center of Bartók’s Fifth String Quartet«) greift auf Lerdahl und Jackendoffs Methode zur Darstellung metrischer Hierarchien[17] zurück, um am Scherzo des fünften Streichquartetts das Phänomen der asynchronen Pulshierarchien zu demonstrieren. Asynchrone Pulshierarchien entstehen, wenn Pulse ungleichmäßig verteilt sind, wenn also z.B. zehn Achtel einmal in (3+2+2+3)/8 gegliedert werden, dann in (2+3+2+3)/8 und (2+3+3+2)/8. Leong weist nach, dass die rhythmisch-metrische Struktur des Trios dem von Bartók beschriebenen älteren Typus der ungarischen Volksmusik mit vier Zeilen zu acht Silben entspricht, wobei jede ›Zeile‹ zwei Takte der Triomelodie umfasst. Die unterschiedlichen Pulsdauern (zwei oder drei Achtel) entsprechen dem Wechsel von kurzen und langen Silben, den Bartók als typisch für das variable tempo giusto des ungarischen Volkslieds angesehen hat. Leong zeigt, wie Bartók den einzelnen rhythmischen Taktmustern im Trio unterschiedliche formale Funktionen zuweist und die für die ungarische Volksmusik charakteristischen Techniken rhythmischer Transformation (›rhythmic-metric transformation‹, ›segmental manipulation‹ und ›shifted rhythms‹) einsetzt, um Inhalt und Form des Trios zu gestalten.

Harmonik

Die Harmonik steht seit vielen Jahrzehnten im Mittelpunkt zahlreicher Bartók-Analysen[18], etliche Theorien wurden entwickelt, um den harmonischen Phänomenen gerecht zu werden. Wie Leong geht auch Elliott Antokoletz in seiner Analyse von osteuropäischen Volksmusiktraditionen aus (»The Romanian ‘Long Song’ as Structural Convergent Point for the Chiasmal Harmonic Design in Bartók’s Fourth String Quartet«). Die rumänische hora lungă (langer Gesang) bilde das Modell für den langsamen Satz, den Bartók als »Kern« des vierten Quartetts bezeichnet hat.[19] Antokoletz’ harmonische Analyse basiert jedoch primär auf der von ihm selbst entwickelten Theorie der »pitch cells«:[20] Ausschnitte aus Intervallzyklen, die durch eine gemeinsame Symmetrieachse miteinander verknüpft werden. Antokoletz kann zeigen, wie im Schaffen Bartóks abstrakte Formen der Tonhöhenorganisation (Symmetrieachsen und Intervallzyklen) mit osteuropäischen Volksmusiktraditionen konvergieren und neue Formen von tonaler Zentriertheit und harmonischer Fortschreitung entstehen.

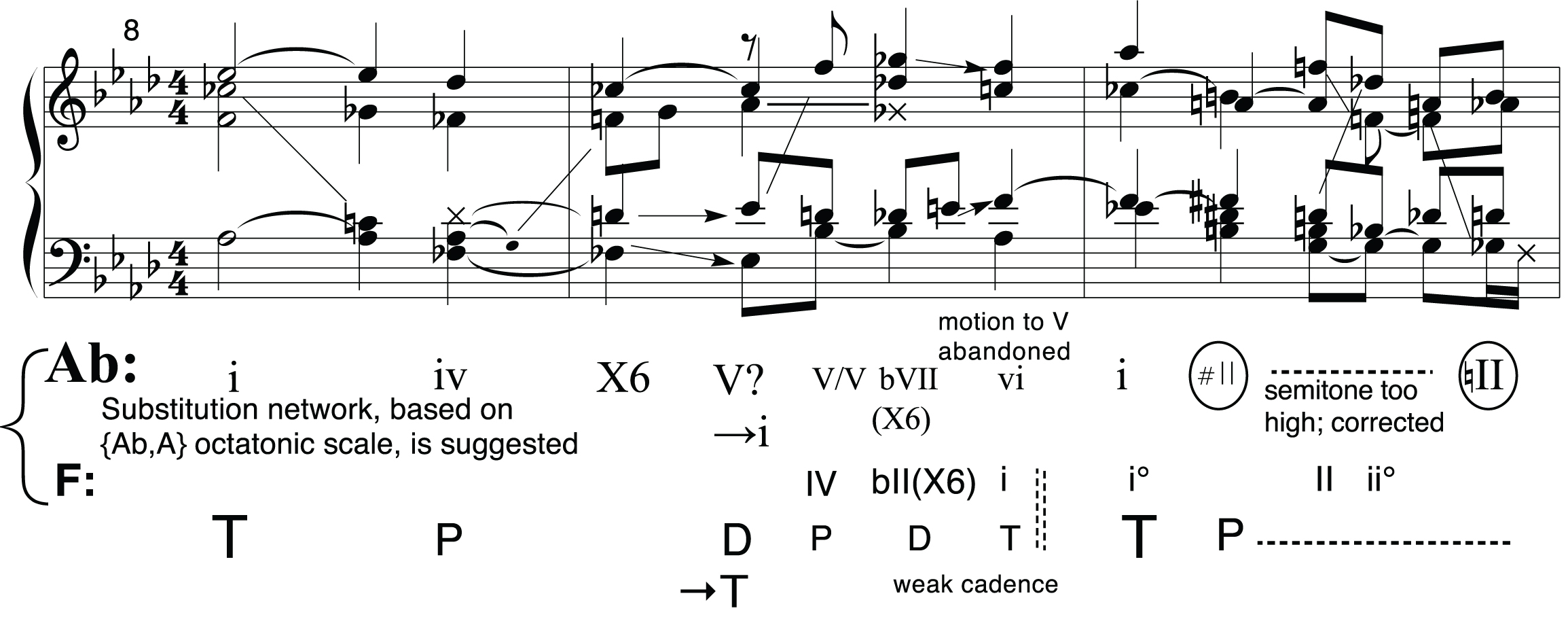

Charakteristisch für die Geschichte der Bartók-Analyse in der Nachkriegszeit war der Umstand, dass ›konservative‹ harmonische Theorien, so etwa in Erwin von der Nülls früher Untersuchung[21], die Bartóks Musik auf dem Hintergrund einer tonalen Praxis zu deuten versuchte, nach Bartóks Tod nur wenig Resonanz erfuhren und schließlich von ›moderneren‹ Theorien wie jener Lendvais[22] verdrängt wurden. Dies ist um so erstaunlicher, als von der Nüll in persönlichem Kontakt mit dem Komponisten stand, so dass seine Ausführungen durchaus eine gewisse Authentizität beanspruchen dürfen. William Benjamin (»The Use of Tonal Concepts and their Attendant Modes of Continuity in the Inner Hearing of Bartók’s String Quartets«) greift bewusst auf den Ansatz von der Nülls zurück und begreift die traditionelle Tonalität als die zentrale und bestimmende Kategorie Bartók’scher Harmonik. Sein Ansatz grenzt sich gegenüber neueren Analysemethoden ab (»describing a house as series of geometric objects«) und versteht Bartóks Musik als einen (mono-)tonalen Prozess, der durch Stimmführung, Variation und durch die Interaktion zwischen diatonischen mit nichtdiatonischen Tonfeldern konstituiert wird. Das Konzept der Monotonalität schließt ein, dass die Tonika zu Beginn des ersten Quartetts (siehe das untenstehende Notenbeispiel) durch eine »Schattentonika« [153] erweitert werden kann. Diese Idee hat gewisse Berührungspunkte mit Lendvais Achsensystem, in dem sich Töne im Kleinterzabstand als Grundtöne der Tonika oder Dominante wechselseitig vertreten können. Benjamin benutzt das Achsensystem lediglich, um chromatische Akkordverbindungen zu erläutern, wo die funktionale Verbindung D–T durch verschiedene. miteinander verwandte, Akkorde realisiert werden kann. Zum Beispiel löst sich der B-Dur-Nonenakkord in Takt 9 als Doppeldominante (V/V) in As nicht nach Es, sondern in einen (auf derselben Kleinterzachse liegenden) Ges-Dur Akkord auf. Dieser bildet zwar die Dominate von Ces, der durch den (auf der Tonikaachse liegenden) F-Dur Akkord ersetzt wird, usw.

Beispiel 1: Béla Bartók, Streichquartett Nr. 1, op. 7, 1. Satz, T. 8–10 mit Benjamins harmonischer Analyse

Die Analyse zeigt, dass sich bereits im ersten Quartett – einem Werk, von dem man vermuten könnte, dass es noch relativ stark von der spättonalen Tradition geprägt wurde – die tonale Interpretation der Partitur komplex gestaltet. Ob die Interpretation dazu geeignet ist, »[to forge] a connection between Bartók and the informed, non-professional listener« bleibe dahingestellt. Der Ansatz jedoch, die Harmonik Bartóks dadurch zu ergründen, dass der Autor seinem eigenen Hörerlebnis nachspürt, verdient Beachtung.

Auch in Edward Gollins Beitrag zum langsamen Schlusssatz des zweiten Quartetts (»Aggregate Structure and Cyclic Design at the Conclusion of Bartók’s Second String Quartet«) stehen Intervallzyklen im Brennpunkt. Konkret geht es um den Tetrachord (0,3,4,7) – den Grunddreiklang mit Dur- und Mollterz –, dessen Transposition im Ganztonabstand den zusammengesetzten Intervallzyklus 3,1,3,3/3,1,3,3/ usw. erzeugt. Dieser Tetrachord ist zugleich Teil des ›hexatonischen‹ Tonfelds (1,3,4,7,8,11), dessen Grundform (A-Hexatonic) identisch mit seiner Komplementärform (B-Hexatonic) ist. Im Hinblick auf das übergeordnete Tonzentrum a weist Gollin den hexatonischen Tonfeldern ›tonikale‹ bzw. ›nichttonikale‹ Funktion zu und zeigt, wie diese Form von komplementären Tonfeldern sowie die zyklische Anordnung des (0,3,4,7)-Tetrachords Bartóks Vorstellung einer »chromatischen Tonalität« bereits früh[23] geprägt haben.

Aufführungspraxis

Im vierten Teil des Buchs geht es um das Hören und die Interpretation von Bartóks Musik. Charles Morrison widmet sich dem Verhältnis von Komponist, Interpret und Zuhörer (»The Realization(s) of Functional Qualities in Bartók’s Second String Quartet«). Zentral ist dabei die Unterscheidung zwischen formalen Komponenten wie Hauptthema, Seitensatzthema usw. einerseits und »funktionalen Qualitäten« wie einleitend, eröffnend/exponierend, entwickelnd, antizipierend oder abschließend andererseits. Funktionale Qualitäten sind die wahrnehmbaren Eigenschaften eines Werks, während formale Komponenten eher konzeptioneller Natur sind. In diesem Kontext kommt dem Interpreten eine zentrale Rolle als Vermittler zwischen Komponisten und Zuhörer zu, verbunden mit der Frage nach dem Verhältnis zwischen Analyse und Interpretation. Morrison plädiert dafür, dass nicht allein die Analyse den Interpreten inspiriere, sondern dass umgekehrt auch die Interpretation analytische Erkenntnisse vermittele; seine Ausführungen zum ersten Satz des zweiten Quartetts – ein Interpretationsvergleich zwischen verschiedenen Aufnahmen – bleiben allerdings hinter diesem Anspruch zurück.

Judit Frigyesi, die Keynote-Sprecherin des Symposiums, wirft die interessante Frage nach historischer bzw. authentischer Aufführungspraxis bei Bartók auf (»How Barbaric is Bartók’s forte? – About the Performance of Bartók’s Fast Movements for Piano and Strings, with Emphasis on the First Movement of the Fifth String Quartet«). Ausgangspunkt ist das – auch in Ungarn – gängige Cliché von Bartók als ›barbarischem‹ Komponisten, dessen Musik komplex und dissonant sei. Frigyesi weist aber darauf hin, dass Bartók von Zeitgenossen als warmherziger und unkomplizierter Menschen beschrieben wurde und dass es deswegen auf der Hand läge, über einen alternativen Interpretationsansatz nachzudenken. Frigyesi illustriert diesen Widerspruch anhand zweier Aufnahmen des zweiten Violinkonzerts: einer aus dem Jahr 1939 mit Zoltán Székely als Solisten und der anderen von 1953 mit Yehudi Menuhin.

Menuhins Interpretation, die sich an die dynamischen Angaben und Vortragsbezeichnungen Bartóks hält, gilt als energisch und leidenschaftlich, während Székelys lyrische Interpretation eher kammermusikalisch inspiriert ist und im Vergleich etwas blass wirkt. Die Aufnahme von Székely, der mit Bartók zusammengearbeitet hatte, scheint jedoch der Vorstellung des Komponisten (und damit einer authentischen Aufführungspraxis) näherzukommen als jene Menuhins. In ihrer Erörterung diskutiert Frigyesi die Frage, welche Atmosphäre beim ersten Einsatz der Solovioline herrschen solle. Sie spricht sich für ein lyrisches, ›romantisches‹ Forte aus, zumal der Kontext ein pastoraler sei, wie aus der Orchesterbesetzung in der Einleitung (Harfe, Horn, pizzicato-Streicher) hervorgehe. Unabhängig von der Frage, ob Mendelssohns Violinkonzert die Folie für Bartoks Werk abgegeben hat (Frigyesi bezeichnet die Ähnlichkeit der beiden Hauptthemen als »blatant«), steht ohne Zweifel fest, dass das 2. Violinkonzert in einer Interpretationstradition des 19. Jahrhunderts situiert ist. Die Vorstellung des 19. Jahrhunderts von einer Komposition als »a process of changing characters and functions« (205) gilt sicher auch für einen Großteil der Musik vor 1945.

Frigyesis Plädoyer für eine sanftere, lyrischere Bartókinterpretation als gemeinhin üblich wird durch Hinweise auf den Instrumentenbau und die von Bartók vorgeschriebene Sitzordnung der Instrumentalisten argumentativ gestützt. Besonders aufschlussreich jedoch sind Aufnahmen, auf denen Bartók eigene Werke eingespielt hat. Die Abweichungen, die sich der Komponist in Bezug auf Artikulation, Rhythmik und Tempo gegenüber dem Notentext leistet, seien – so Frigyesi – nie willkürlich, sondern im strukturellen und emotionalen Gehalt der zu gestaltenden Passage begründet. Bartóks Klavierspiel war leicht und energisch, er bevorzugte relativ rasche Tempi, lehnte jedoch jede Art von Übertreibung ab. Auf diese Erkenntnisse aufbauend, schlägt Frigyesi hinsichtlich der Tonrepetitionen, die den ersten Satz des fünften Streichquartettes eröffnen und ihn in der Art eines Mottos immer wieder unterbrechen, eine Ausgestaltung vor, die der Idee einer narrativen Interpretation des Satzes folgt, wobei Charakter, Stimmung und Ausführung der Teile sich voneinander deutlich unterscheiden und abheben sollten.

Rezeption

In den letzten drei Kapiteln des Buches geht es um Bartóks Vermächtnis und um den Einfluss seines Quartettschaffens auf die nachfolgenden Generationen ungarischer Komponisten. Martin Iddon (»Bartók’s Relics: Nostalgia in György Ligeti’s String Quartet No. 2«) beleuchtet György Ligetis zwiespältiges Verhältnis zu Bartók. Seit seiner Flucht nach Westeuropa war Ligeti mit der Tatsache konfrontiert, dass dort Bartóks mittlere Werke anerkannt waren, die späten jedoch als »domestiziert [und] nicht länger [als] Kundgaben eines bedrohlich Eruptiven, Unerfaßten«[24] galten. Ligeti war zwar bemüht, eine gewisse Distanz zu Bartók zu bewahren, doch ist ein kompositorischer Einfluss nicht von der Hand zu weisen: »It is difficult to see how the topic could have been avoided« [248]. Die Gemeinsamkeiten, die Iddon (in Anlehnung an Gianmario Borio[25]) zwischen Ligetis zweitem und Bartóks viertem Quartett aufspürt, sind freilich wenig aussagekräftig: Der chromatische Trichord zu Beginn der beiden Quartette beweist keine Abhängigkeit, da eine chromatische Satztechnik mit Halbtonclustern und dissonanter Harmonik auch sonst sowohl bei Bartók als auch bei Ligeti zu finden ist. Interessanter ist das »Ligeti signal« [250] – der Trichord (0,2,5) – als Tonkomplex, das sich sowohl in einen tonalen als auch einen atonalen Komplex integrieren lässt. Die Rolle der Tonalität bzw. die Beziehung zwischen Diatonik und Chromatik könnte ein Aspekt sein, dessen Erforschung weitere Berührungspunkte zwischen den beiden Komponisten offen legt.

Einen aufschlussreichen Vergleich zieht Dániel Péter Biró (»Bartók’s Quartets, Folk Music, and the Anxiety of Influence«) zwischen einer Technik Bartóks, die Biró als »transformational ostinato« bezeichnet, und Ligetis zweitem Quartett sowie Kurtágs Streichquartett op. 1. Biró zeigt an Ausschnitten aus Bartóks Quartetten, dass dessen Ostinati zwar oft Volksmusikquellen entnommen sind, aber durch Verlängerung oder Verkürzung derart modifiziert werden, dass die betreffende Passage als Entwicklung oder Auflösung erscheint. Damit verwandt seien Ligetis »mobile Formen« [275], in denen sich das Material unmerklich verwandele. So übernehme beispielsweise im dritten meccanico-Satz des zweiten Streichquartetts der Transformationsprozess die Rolle des Themas selbst. Im Gegensatz dazu blieben die Ostinati in Kurtágs Quartett statisch: Sie wiederholten sich auf eine mechanische Art, unfähig oder unwillig auszubrechen. Biró interpretiert Kurtágs Kompositionen als Erforschung der »Sackgassen von Budapest« [278], während er hingegen Ligetis Quartett als Station auf dem Weg zur Reintegration von Volksmusiken sieht.

Das dritte Streichquartett Officium breve von Kurtág, das Friedemann Sallis untersucht (»Recycled Flowers: Quotation, Paraphrase and Allusion in György Kurtág’s Officium breve in memoriam Andreæ Szervánszky Op. 28 for String Quartet«), besteht aus fünfzehn Sätzen, von denen zwei auf Werken anderer Komponisten fußen (der zehnte Satz ist eine Bearbeitung des letzten Satzes aus Weberns Kantate op. 31, der fünfzehnte basiert auf einem Fragment des ungarischen Komponisten Endre Szervánszky, dem das Quartett gewidmet ist). Sallis zeigt die zentrale Bedeutung der Zitate: Die Einheit des Werkes wird durch Bezugnahme auf fremdes Material in Frage gestellt, die Zitate fordern den Zuhörer auf, den Zusammenhang über das Werk hinaus selber herzustellen.

In einem Epilog machen sich Dániel Péter Biró und Martin Iddon Gedanken über Bartóks Relevanz für die Gegenwart. Damit verbunden sind Fragen der Identität – der sprachlichen, der gesellschaftlichen und der politischen – aber auch Fragen des Erbes, etwa der Vereinnahmung Bartóks (und der Musikethnologie) in Osteuropa durch die stalinistische Ideologie. Die Integration unterschiedlicher Musiktraditionen, wie Bartók sie anstrebte, bleibe eine Herausforderung, der sich jede Generation wieder von neuem stellen müsse. So unterschiedliche Werke wie die Streichquartette von Iannis Xenakis, Helmut Lachenmann oder Kevin Volans zeugten von der Bandbreite möglicher Antworten.

Dem vorliegenden Band ist eine Website zugeordnet, die zahlreiche, im Text besprochene Beispiele und Partiturausschnitte enthält (http://www.oup.com/us/bartokquartets). Allerdings wurde die Aufnahme der Beispiele nicht konsequent gehandhabt: Manche Beispiele finden sind ausschließlich im Buch oder auf der Website, manche finden sich in beiden Medien. Einen klaren Mehrwert bietet die Website durch die Audiobeispiele: So werden Ausschnitte aus Bartóks Quartetten normierten Versionen gegenübergestellt, die diesen Abschnitten modellhaft zugrunde liegen (5. Kapitel) oder der Hörer kann unterschiedliche Interpretationen miteinander vergleichen (10. Kapitel).

Anmerkungen

Babbitt 1944. | |

Seiber 1949. | |

Babbitt 1944, Perle 1955, Treitler 1959, Forte 1960 und Antokoletz 1975. | |

Auch Ernő Lendvai, der für die Bartók-Rezeption von großer Bedeutung wurde, hat versucht, Bartóks Musik einer Systematik abstrakter Intervallkombinationen zu unterwerfen. | |

Karpati 1976. | |

Somfai 1993 und 2006. | |

Gillies 1989. | |

Forte (1993), Petersen (1994), László (1995), Leong (1999) und (2004), Roeder (2001) und (2004). | |

Wilson 1992. | |

Bartók 1976. | |

Hepokoski/Darcy 2006. | |

Leong 1999 und 2004. | |

Leong/Silver/John 2008. | |

Roeder 2001 und 2004. | |

Hasty 1997. | |

Krebs 1994. | |

Lerdahl/Jackendoff 1996. | |

Vgl. z.B. von der Nüll 1930 und Lendvai 1957. | |

Bartók 1976, 412. | |

Antokoletz 1984. | |

Von der Nüll 1930. | |

Lendvai 1957 und 1971. | |

Das zweite Streichquartett entstand in den Jahren 1915–17. | |

Adorno 1956, 139. | |

Borio 1984. |

Literatur

Adorno, Theodor W. (1956), »Das Altern der neuen Musik«, in: Dissonanzen: Musik in der verwalteten Welt, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.

Antokoletz, Elliott (1975), Principles of Pitch Organization in Bartók’s Fourth String Quartet, Ph.D. Dissertation, City University of New York .

––– (1984) The Music of Béla Bartók: A Study of Tonality and Progression in Twentieth-Century Music, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Bartók, Béla (1976), Essays, hg. von Benjamin Suchoff, New York: St. Martin’s Press.

Babbitt, Milton (1944), »The String Quartets of Béla Bartók«, The Musical Quarterly 35, 377–85.

Borio, Gianmario (1984), »L’eredità bartokókiana nel Secondo Quartetto dí Ligeti. Sul concetto di tradizione nella musica contemporanea«, in: Studi Musicali 13/2., 289–307.

Forte, Allen (1960), »Bartok’s ‘Serial’ Composition«, The Musical Quarterly 46, 233–245.

Forte, Allen (1993) »Foreground Rhythm in Early Twentieth-Century Music«, Models of Musical Analysis: Early Twentieth-Century Music, ed. J. Dunsby (Oxford, 1993), 133–45.

Gillies, Malcolm (1989), Notation and Tonal Structure in Bartok’s Later Works, New York: Garland Publishing.

Hasty, Christopher (1997), Meter as Rhythm, New York: Oxford University Press.

Hepokoski, James / Warren Darcy (2006), Elements of Sonata Theory, Oxford: University Press.

Kárpáti, János (1976), Bartok’s Chamber Music, Stuyvesant: Pendragon Press.

Krebs, Harald (1994), »Rhythmische Konsonanz und Dissonanz«, Musiktheorie 9/1, 27–37.

László, Ferenc (1995) »Rumänische Stilelemente in Bartóks Musik: Fakten und Deutungen«, Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 36, 413–28.

Lerdahl, Fred / Ray Jackendoff (1996), A Generative Theory of Tonal Music, Cambridge (Mass.): MIT Press.

Lendvai, Ernő (1957), »Einführung in die Formen- und Harmoniewelt Bartóks«, in: Béla Bartók: Weg und Werk. Schriften und Briefe, hg. von Bence Szabolcsi, Leipzig: Breitkopf und Härtel, 91–137.

––– (1971), Béla Bartók: An Analysis of His Music, London: Kahn & Averill.

Leong, Daphne (1999), »Metric Conflict in the First Movement of Bartók’s Sonata for Two Pianos and Percussion«, Theory and Practice 24, 57–90.

––– (2004), »Bartók’s Studies of Folk Rhythm: A Window into His Own Practice«, Acta Musicologica 76, 253–277.

Leong, Daphne / Daniel Silver / Jennifer John (2008), »Rhythm in the First Movement of Bartók’s Contrasts: Performance and Analysis«, Gamut 1. [http://trace.tennessee.edu/gamut/vol1/iss1/3]

Perle, George (1955), »Symmetrical Formations in the String Quartets of Béla Bartók«, The Music Review 16, 300–312.

Petersen, Peter (1994), »Rhythmik und Metrik in Bartóks Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug und die Kritik des jungen Stockhausen an Bartók«, Musiktheorie 9, 39–48.

Roeder, John (2001), »Pulse Streams and Problems of Grouping and Metrical Dissonance in Bartók’s ›With Drums and Pipes‹« Music Theory Online 7/1. [http://www.mtosmt.org/issues/mto.01.7.1/mto.01.7.1.roeder.html]

––– (2004), »Rhythmic Process and Form in Bartók’s ‘Syncopation’« College Music Symposium 44, 43–57.

Seiber, Mátyás (1949), »Béla Bartók’s Chamber Music«, Tempo 13, 19–31.

Somfai, László (1993), »Einfall, Konzept, Komposition und Revision bei Béla Bartók« in:, Vom Einfall zum Kunstwerk: Der Kompositionsprozeß in der Musik des 20. Jahrhunderts, hg. von Hermann Danuser und Günter Katzenberger, Laaber: Laaber, 187–218.

––– (2006), »Perfect Notation in Historical Context: The Case of Bartók’s String Quartets«, in Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 47, 293–309.

Treitler, Leo (1959), »Harmonic Procedure in the Fourth Quartet of Bela Bartók«, Journal of Music Theory 3, 292–298.

Von der Nüll, Edwin (1930), Béla Bartók. Ein Beitrag zur Morphologie der neuen Musik, Halle (Saale): Mitteldeutsche Verlags-Aktien-Gesellschaft.

Wilson, Paul (1992), The Music of Béla Bartók, New Haven: Yale University Press.

Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.